この記事では全国各地に存在する、全241品目(※2023年10月26日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全241品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第19回は徳島県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

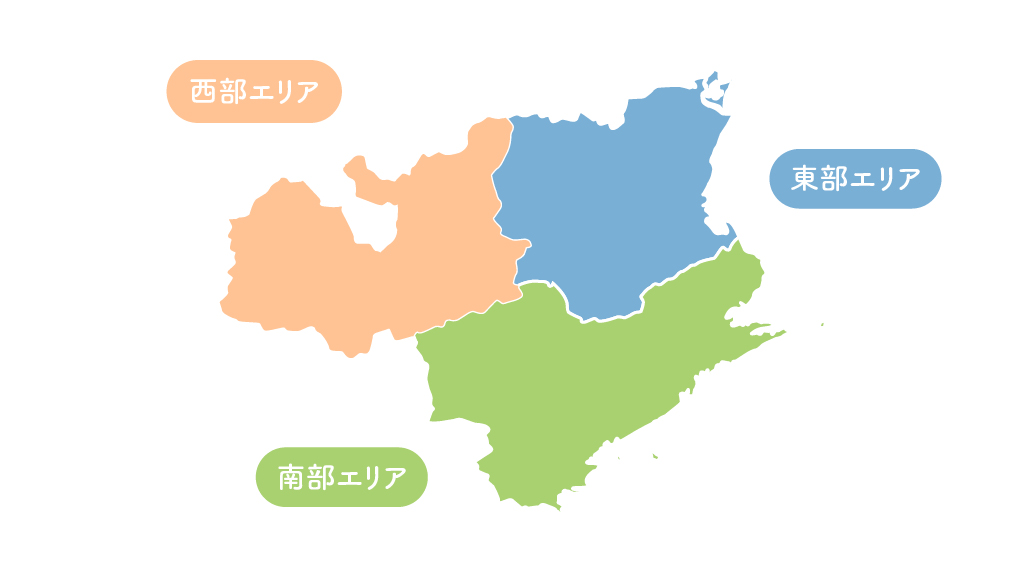

徳島県の土地特性

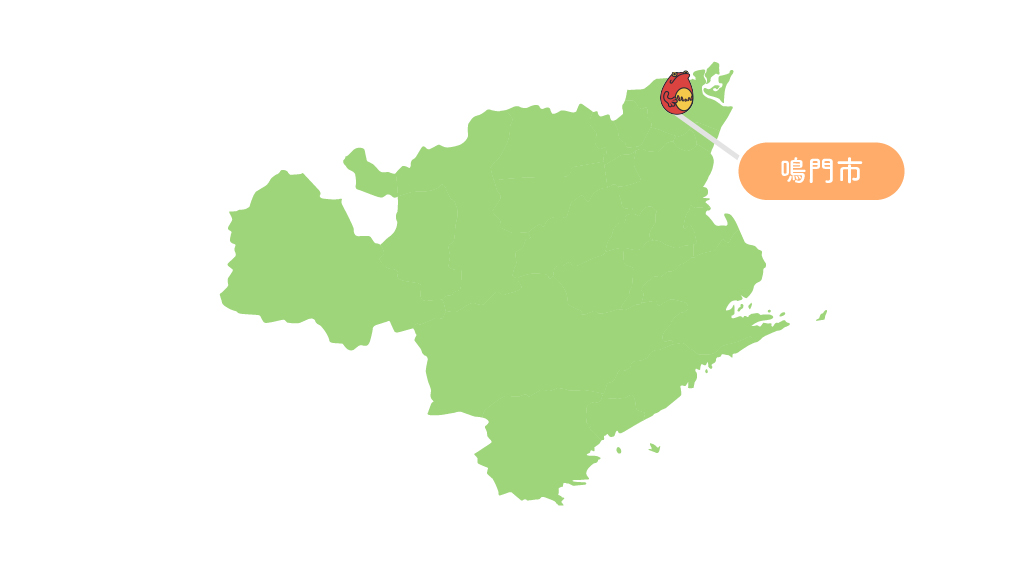

徳島県は西部、東部、南部の3つのエリアに分けられます。吉野川流域は台風が来るたびに氾濫し、米の収穫に甚大な被害が出ていました。そこで台風が来る前に6〜8月に収穫できる「藍(あい)」を育てたことで徳島県は日本一の藍の生産量を誇るまでになりました。その藍は、徳島県の伝統的工芸品にも深く関わっています。

徳島県と言えば、日本三大盆踊りのひとつ「阿波踊り」が有名だね!

経済産業省が指定する徳島県の伝統的工芸品

徳島県には阿波和紙(あわわし)、阿波正藍しじら織(あわしょうあいしじらおり)、大谷焼(おおたにやき)の3品目があります。3つの伝統的工芸品全てが藍に関連することが徳島県の特徴です。

阿波和紙(あわわし)

阿波和紙の始まりは、今から1300年前の奈良時代だと言われています。江戸時代には徳島県特産の藍を使った藍染和紙により全国に広まりました。また、1893年(明治26年)のシカゴ万博や1900年(明治33年)のパリ万国博へ出品され受賞するなど、古くから国内外から高い評価を得ています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0907/

1抄紙は、次の技術又は技法によること。

(1)「流し漉き」によること。

(2)簀は、竹製又はかや製のものを用いること。

(3)「ねり」は、トロロアオイ又はノリウツギを用いること。

2乾燥は、「板干し」又は「鉄板乾燥」によること。

■原材料

主原料は、コウゾ、ミツマタ又はガンピとすること。

分類

和紙

指定年月日

1976年12月15日

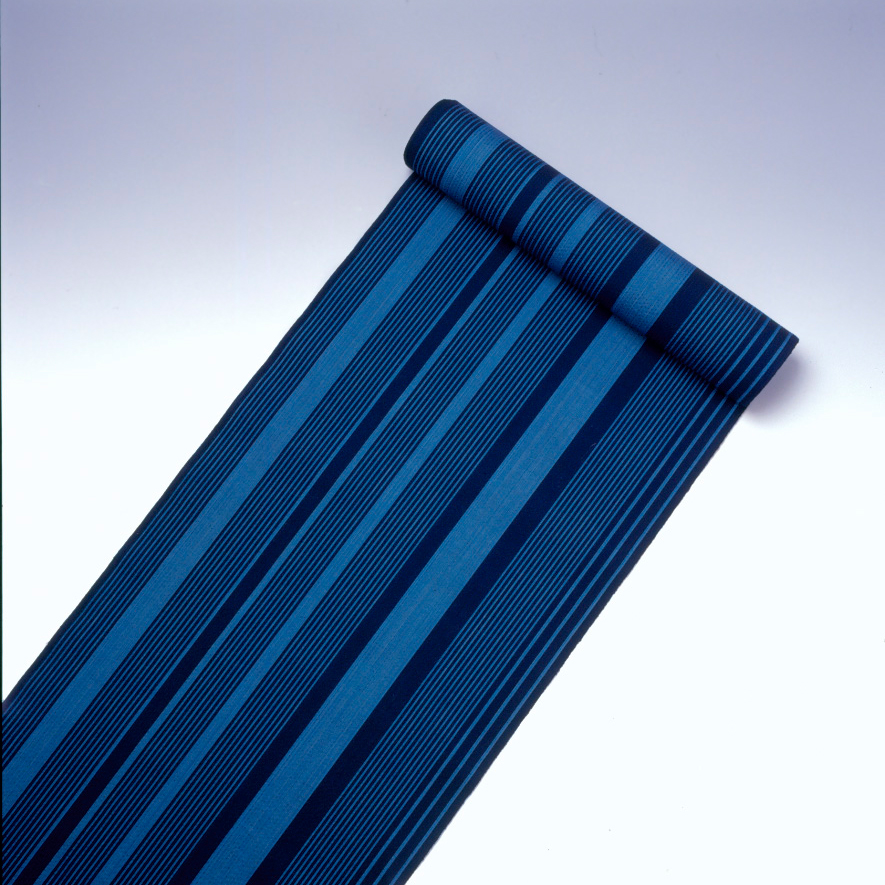

阿波正藍しじら織(あわしょうあいしじらおり)

阿波正藍しじら織は、江戸時代に生産されていた「たたえ織」を海部ハナ(かいふはな)が改良して誕生しました。雨にぬれた織物が乾いた際に生じた縮みにヒントを得て考案したと言われています。

主な産地

告示

分類

織物

指定年月日

1978年7月22日

大谷焼(おおたにやき)

大谷焼は製法に特徴を持ちます。人の身長ほどある大きい陶器を作る際に「寝轆轤(ねろくろ)」と呼ばれる、成形する作業者とは別の作業者が、作業台の下で寝ころび足で蹴って轆轤を回します。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0420/

1胎土は、湿式においては水簸をして製造すること。乾式においては水簸せず製造すること。

2成形は、ろくろ成形によること。

3釉掛けは浸し掛け又は流し掛けによること。この場合において使用する釉薬は、姫田粘土・石灰・土灰・長石・珪石・鉄を調合したものとすること。

■原材料

使用する陶土は「萩原粘土」「讃岐粘土」「姫田粘土」またはこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

2003年9月10日

一度は行きたい関連施設

徳島県には3つの伝統的工芸品があることがわかりました。吉野川の氾濫がもたらした肥沃(ひよく)な土壌で育てられた「藍」が徳島県の伝統的工芸品のキーワードでしたね。吉野川は和紙作りに必要な大量の綺麗な水も供給しています。そんな自然あふれる徳島県にある、伝統工芸に触れられる施設をご紹介します。

阿波和紙伝統産業会館

アワガミファクトリーが運営する阿波和紙伝統産業会館では、紙漉体験を行うことができます。さらに毎年夏に開催され今年で41回目を数える「阿波手漉き和紙研修会」では5日間かけて和紙作りの全工程を体験することができます。

大西陶器

大西陶器では初心者でも楽しめる「電動ろくろ」「手びねり」「絵付け」の陶芸体験に加え、削りも釉薬掛けも自分でやってみたい人向けに、5回に渡って指導を受けられる陶芸教室も開講されています。

長尾織布合名会社

明治30年創業の長尾織布合名会社では「工場見学コース」「藍染め体験コース」を通じて、阿波正藍しじら織の世界に触れることができます。ハンカチやタオルマフラーなどを本物の藍で染めることで、世界に一つだけのオリジナル作品を作ることができます。

技の館

技の館は、藍染の染料である「蒅(すくも)」の生産量日本一の町、上板町にある伝統工芸体験施設です。「技」をテーマに、古くから伝わる伝統的な工芸、藍染などの製作見学・体験を通して郷土の歴史や文化を学ぶ施設として運営されています。

阿波友禅工場

阿波友禅工場には藍染体験利用に特化した設備「藍染工芸館」の他に、商品づくりをおこなう工場が併設されており、工場内を見学しながら設備や使用材料、藍染工程の説明を受けることができます。

最後に

徳島県編、いかがでしたでしょうか?

吉野川でのラフティングや、「南海の宝石」と呼ばれる竹ヶ島を巡る海中観光船ブルーマリン号、世界三大潮流である「鳴門の渦潮」を間近で見れる高速観潮船うずしお号など、豊富な水資源を生かしたアクティビティも徳島県の魅力の一つです。自然も、伝統工芸も、一緒に楽しめる徳島県にぜひ訪れてみてください!

徳島県の祖谷(いや)、岐阜県白川郷(しらかわごう)、宮崎県椎葉村(しいばそん)を日本三大秘境と呼ぶんだよ!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 徳島県庁|https://www.pref.tokushima.lg.jp/

- Nihon Miyabi|https://nihonmiyabi.com/

- 特定非営利活動法人 日本伝統文化振興機構|https://www.jtco.or.jp/

- 阿波の手仕事|https://tokushima-bussan.com/crafts/

- アワガミファクトリー|http://www.awagami.or.jp/

- 大西陶器|https://onishitoki.jp/

- 長尾織布合名会社|https://awa-shijira.com/

- Lacycle mall|https://lacycle-mall.jp/

- 技の館|https://wazanoyakata.com/

- 株式会社 阿波友禅工場|https://www.awaai.jp/

- ロータスカンパニー|http://www.lotus-com.co.jp/

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)