美濃焼とは?

美濃焼(みのやき)は、岐阜県美濃地方で生まれ育まれてきた、日本を代表する伝統的な陶磁器です。その起源は1300年以上前に遡り、現在もなお多種多様なやきものが作られ続けています。最大の特徴は「特定の様式を持たない」こと。志野・黄瀬戸・織部・瀬戸黒など、個性豊かな技法を内包し、用途や美意識に応じた焼き物が発展してきました。

美濃焼は、茶の湯文化や日用品の変遷とともに、日本人の生活と密接に結びついてきた“暮らしの器”とも言える存在。土と炎が織りなすその造形は、時代を超えて多くの人々に愛されています。

| 品目名 | 美濃焼(みのやき) |

| 都道府県 | 岐阜県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年7月22日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 41(81)名 |

| その他の岐阜県の伝統的工芸品 | 飛騨春慶、一位一刀彫、美濃和紙、岐阜提灯、岐阜和傘(全6品目) |

美濃焼の産地

自然と文化が育んだ、焼き物のふるさと

主要製造地域

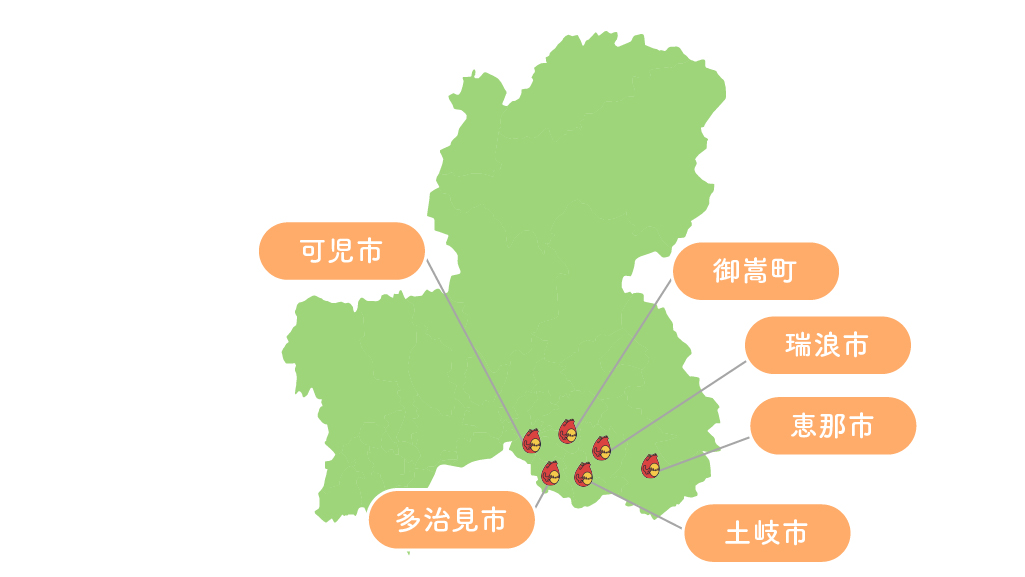

美濃焼の産地は、岐阜県東部の美濃地方。多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市・恵那市・御嵩町を中心に広がっています。山々に囲まれたこの地域は、古来より陶磁器の生産に適した環境条件を備えており、日本有数のやきもの産地として発展してきました。

この地は奈良時代から須恵器の生産地として記録されており、10世紀には灰釉陶器の焼成が始まるなど、古くからやきもの文化が根づいていました。とくに安土桃山時代には、茶道の隆盛と織田信長の庇護を受け、志野や織部などの「桃山陶」が誕生。多治見の「市之倉窯」や土岐の「駄知窯」など、個性ある窯場が多く形成されました。

また、この地域は中山道や下街道の宿場町が点在し、旅人や文化人が行き交う土地柄でもありました。そのため、京都や江戸からもたらされた美意識や茶の湯文化の影響を受けつつ、地元の窯元が独自の感性を交えて多様な作品を生み出していったのです。

加えて、明治以降には分業体制が確立され、地域ごとに得意とする製品が分化。市之倉では酒器、駄知では丼、瑞浪では洋食器、可児ではタイル製造が盛んになるなど、それぞれの地域が特化型の産地として発展してきました。こうした分業の知恵と地の利が、現代の美濃焼の多様性を支えています。

美濃焼の歴史

1300年を超える窯の音、美と機能が共鳴するやきものの系譜

美濃焼の歴史は古く、奈良時代にはすでに須恵器が焼かれ、その後も灰釉陶器などが作られてきました。

- 8世紀頃(奈良時代):朝鮮半島から須恵器の技術が伝来。美濃地方で焼成が始まる。

- 10世紀初頭:灰釉を用いた陶器が誕生。須恵器に代わる本格的な陶磁器生産が始まる。

- 14世紀(南北朝時代):小型の単室窯が山間に点在し、地域ごとの窯業が活発化。

- 15世紀末(室町時代後期):唐津や信楽との技術交流が活発に。多様な器形が誕生。

- 16世紀後半(安土桃山時代):茶の湯文化の隆盛とともに「桃山陶」発展。志野・黄瀬戸・瀬戸黒・織部が登場。

- 1580年代:織田信長の庇護を受けて、多治見周辺の窯元が発展。美濃焼の名声が広がる。

- 1600年代初頭(江戸初期):九州から登り窯技術が導入され、生産量が飛躍的に増加。

- 17世紀中頃:日常雑器の大量生産が進み、美濃焼が庶民の生活に浸透。

- 18世紀(江戸中期):磁器の技術が伝わり、染付や青磁が登場。

- 明治初期:文明開化とともに洋食器・衛生陶器の製造が開始。産地の近代化が進む。

- 1930年代(昭和初期):タイル・衛生陶器の一大産地として全国に名を馳せる。

- 1978年(昭和53年):美濃焼が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:クラフト・アート分野でも美濃焼の再評価が進み、国内外で高い評価を受ける。

美濃焼の特徴

美濃焼の真価は「多様性」にあり。変幻自在のうつわたち

美濃焼の最大の魅力は、「様式を持たない」という一見矛盾する個性にあります。多治見・土岐・瑞浪など各地域で育まれた技法と感性が融合し、まるで美の百花繚乱のように、さまざまな表情の焼き物が生み出されてきました。

日本初の白い陶器とされる「志野」は、温かみのある乳白色の釉薬が特徴で、素朴な鉄絵との対比が柔らかな美を生み出します。これは、鉄分の多い下絵が焼成時に赤褐色に発色し、ふわりと滲むような表情になることで、独特の情緒を感じさせるからです。

また、織部は「ゆがみ」こそが魅力とされる異端のやきもの。器をあえて歪ませたり、幾何学模様を加えたりと、自由奔放な造形は、現代のアートにも通じる斬新さを持っています。焼き上がった器の「どこか不完全な美」は、茶の湯の「侘び寂び」とも通じ、見る者の想像力をかき立てます。

黄瀬戸は繊細な装飾と淡い黄色の釉調が特徴で、薄手の優美な器が多く、器面には印花(型押し)や細い筆で描かれた草花文が施されます。光に透けるような質感から、「まるで器が呼吸しているようだ」と評されることもあります。

美濃焼の材料と道具

粘土の声を聴き、釉薬を操る職人の感覚が生む美

美濃焼は、原料の選定から成形、施釉、焼成にいたるまで、土と炎との対話によって生まれます。技術と感覚の融合が、器に命を吹き込みます。

美濃焼の主な材料類

- 美濃陶土:可塑性が高く、焼成に耐える美濃地方独特の陶土。

- 木節粘土:白く発色しやすい。志野などに使用。

- もぐさ土:粒子が細かく、黄瀬戸などの表現に適する。

- 蛙目粘土・藻珪土:耐火性や風合いを調整するために用いられる。

美濃焼の主な道具類

- 轆轤(ろくろ):器の形状を整える基本工具。電動・手動がある。

- ヘラ:成形中の整形や削り出しに用いる。

- 刷毛・筆:下絵付けや釉薬の施しに使用。

- タタラ板・型:板状粘土の形成や成形用型枠。

- 窯(登り窯・電気窯・ガス窯など):焼成温度や雰囲気を調整する焼成装置。

これらの素材と道具を駆使し、職人たちは1点1点異なる表情を持つ器を生み出していきます。

美濃焼の製作工程

土と炎が語り合う美濃焼

美濃焼の制作工程は、器の種類や技法によって異なります。すべての工程において、職人の繊細な感覚と長年の経験が不可欠です。

- 土練り・成形

陶土を練って空気を抜き、ろくろや手びねりで器の形を整えます。志野や織部では「たたら作り」や「型押し」も多用されます。 - 乾燥

成形後は、ひび割れを防ぐために陰干しでゆっくりと乾燥させます。 - 素焼き

700〜800℃の温度で焼成し、器の強度を高めつつ釉薬の吸着をよくします。 - 絵付け・施釉

志野では鉄絵、染付では呉須による下絵を描き、用途に応じた釉薬をかけます。織部では釉薬のかけ分けや文様表現も多様です。 - 本焼き

1250℃前後の高温で長時間焼成。窯の種類(登り窯・ガス窯・電気窯)や焼成雰囲気(還元・酸化)によって最終的な風合いが決まります。 - 冷却・仕上げ・検品

焼きあがった器をゆっくりと冷まし、底面のバリ取りや表面の微調整を行って完成します。

それぞれの工程には、職人の五感が反映されます。土と炎という自然素材を制御することなく、共存すること。それが美濃焼の核心です。

美濃焼は、1300年にわたる焼き物文化の集積と、多様性を内包する美の象徴です。志野・黄瀬戸・織部・瀬戸黒といった桃山陶を筆頭に、実用性と芸術性を併せ持つ器の世界は、今も人々の暮らしに彩りを添え続けています。伝統と革新が交差する美濃焼は、日本の陶磁器文化の真髄とも言えるでしょう。