美濃和紙とは?

美濃和紙(みのわし)は、岐阜県美濃市で1300年以上にわたり受け継がれてきた手漉き和紙です。コウゾ、ミツマタ、ガンピといった植物の靭皮繊維を原料に、清流の水と手作業によって漉き上げられるその和紙は、極めて薄く、しなやかでありながら驚くほど丈夫。特に「流し漉き」と呼ばれる高度な技法により繊維が均一に絡み合い、透き通るような美しい紙に仕上がります。

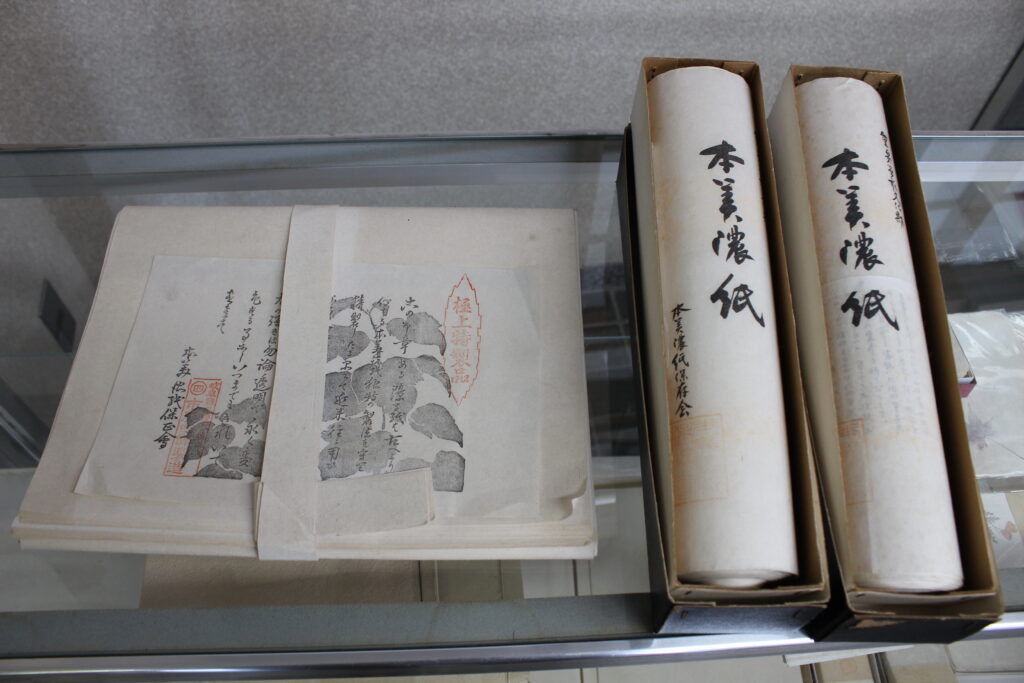

なかでも、厳選された楮と伝統技法によって漉かれた「本美濃紙(ほんみのし)」は、国の重要無形文化財・ユネスコの無形文化遺産に登録されるなど、世界的にも高く評価されています。

| 品目名 | 美濃和紙(みのわし) |

| 都道府県 | 岐阜県 |

| 分類 | 和紙 |

| 指定年月日 | 1985(昭和60)年5月22日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(24)名 |

| その他の岐阜県の伝統的工芸品 | 美濃焼、飛騨春慶、一位一刀彫、岐阜提灯、岐阜和傘(全6品目) |

美濃和紙の産地

川と文化が育んだ、紙のふるさと・美濃

主要製造地域

美濃和紙の産地である岐阜県美濃市は、古来より紙漉きに適した自然・文化・地理の条件が揃った地域です。この地は飛鳥時代より美濃国(現在の岐阜県南部)として整備され、正倉院にも記録が残る戸籍用紙が残されています。奈良時代には仏教の広まりとともに写経用紙の需要が高まり、和紙生産が活性化しました。室町時代には土岐氏の統治のもと、六斉市と呼ばれる市が定期的に開かれ、美濃和紙は近隣諸国に流通する重要な交易品となりました。美濃市の「うだつの上がる町並み」は、当時の和紙商の繁栄を今に伝えています。

また、美濃市は岐阜・名古屋・京都といった文化圏に近く、書道や茶道、建築装飾といった分野で和紙が重宝される環境がありました。障子紙としての用途に加え、美術作品の下張りや掛け軸、巻物など多様な用途で用いられ、紙文化の中核を担ってきました。現代では、岐阜提灯や和傘、うちわといった他の伝統工芸品にも用いられ、ものづくりの連携文化が今なお息づいています。

気候面では、長良川や板取川など清らかな伏流水に恵まれ、紙漉きに最適な軟水が豊富です。また、四季の変化が明瞭で、乾燥や湿潤をうまく利用した乾燥工程にも適しています。適度な寒さは雑菌の繁殖を防ぎ、品質の高い紙づくりには欠かせない自然条件です。こうした歴史・文化・気候の三拍子が揃った美濃は、まさに“紙の里”として1300年以上にわたり和紙を育み続けてきたのです。

美濃和紙の歴史

1300年の時を越えて、紙が語る日本の記録

美濃和紙は日本有数の歴史を誇る和紙であり、時代ごとに用途や価値を変えながら受け継がれてきました。

- 702年(大宝2年):正倉院に納められた戸籍用紙に美濃和紙が用いられる。現存する日本最古の和紙記録。

- 710〜794年(奈良時代):仏教の普及により、写経用紙としての需要が拡大。紙の質が評価され、美濃が産地として注目される。

- 794〜1185年(平安時代):貴族文化の発展とともに、装飾性のある和紙への関心が高まり、漉き技法の改良が進む。

- 1336〜1573年(室町時代):土岐氏が治める美濃国で「六斉市」が開かれ、美濃和紙が定期的に取引される。近畿・東海へ流通拡大。

- 16世紀(戦国時代):戦国大名の書状や合戦記録にも和紙が使われ、筆記性と保存性の高さが評価される。

- 1600年代前半(江戸初期):町人文化の普及とともに、障子紙として美濃和紙が全国の町家で広く使用されるようになる。

- 1800年代(江戸後期):高級障子紙としての美濃和紙のブランドが確立。美濃紙商の活動が全国に広がる。

- 1868〜1912年(明治時代):機械漉き洋紙の普及により生産が一時減退するが、美術・修復用途で価値が再評価。

- 1985年(昭和60年):美濃和紙が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 2014年:本美濃紙を含む「和紙:日本の手漉和紙技術」がユネスコ無形文化遺産に登録。石州半紙(島根県)、細川紙(埼玉県)とともに、日本の伝統的な手漉き和紙文化として国際的に評価される。

美濃和紙の特徴

光と風を通す、紙の中の美意識

美濃和紙の最大の魅力は、まるで薄絹のように透けるその軽やかさと、驚くほどの強靱さが同居している点にあります。これは「流し漉き」と呼ばれる特殊な漉き技法によって、繊維が前後左右に複雑に絡み合うため、わずか数グラムの薄さでも容易には破れない構造を生み出しているのです。

とくに、障子紙として用いた際の美しさは格別です。太陽の光が美濃和紙を通して室内に柔らかく広がると、和紙独特の繊維の濃淡が空間に奥行きを与え、時の移ろいを穏やかに演出します。この「光を透かして楽しむ」という発想そのものが、日本の美意識と深く結びついているのです。

また、美濃和紙は高い保存性を持つことでも知られており、正倉院に残る戸籍用紙や、古文書、文化財の修復用途にも用いられています。酸性紙とは異なり、天然素材から作られた美濃和紙は時間の経過による劣化が少なく、数百年にわたり原形をとどめる耐久性を持ちます。

美濃和紙の材料と道具

自然素材と手の感覚が織りなす和紙の命

美濃和紙づくりには、自然から得た素材と繊細な手作業が不可欠です。とくに「本美濃紙」では、茨城県大子町産の「大子那須楮(だいごなすこうぞ)」のみを使用するという厳格な基準が設けられています。

美濃和紙の主な材料類

- コウゾ:長繊維で強靱。美濃和紙の主原料。

- ミツマタ:なめらかな光沢と柔軟性をもつ。

- ガンピ:自然な光沢と高級感がある。

- ネリ(トロロアオイの根):紙料の流動性を高める。

美濃和紙の主な道具類

- 簀桁(すけた):紙漉きに用いる竹製の枠。

- 木槌:繊維を柔らかくするために使用。

- 漉き舟:紙料を混ぜるための大きな桶。

- 紙干し板:紙を平らに干すための木板。

自然と向き合い、素材と対話しながら仕上げていくその工程は、職人の目と手の感覚なくしては成立しません。

美濃和紙の製作工程

水と繊維が踊る、流し漉きの手技

美濃和紙の製作には、多くの工程があり、それぞれに高度な技術と手間がかかります。

- 皮はぎ

コウゾの外皮を丁寧に削ぎ落とす。 - 水さらし

数日間川の水につけ、アクや不純物を取り除く。 - 煮熟(しゃじゅく)

ソーダ灰などを加えて煮ることで繊維を抽出。 - 紙しぼり(ちり取り)

芽・節・ゴミなどを手作業で取り除く。最も時間がかかる重要工程。 - たたきほぐし

木槌で繊維を均一にほぐす。 - 紙料づくり

トロロアオイの根から採取したネリと繊維、水を混ぜて原料を完成。 - 紙漉き

簀桁を用い、前後左右に揺らして「流し漉き」する。 - 脱水

板に挟んで圧搾し、水分を取り除く。 - 乾燥

紙を一枚ずつ干し板に貼り、天日で乾かす。 - 検品

光に透かして破れや汚れのある紙を除外。 - 裁断

用途に応じて適切なサイズに切りそろえる。

紙という一見ありふれた素材の中に、1300年の技術と自然との共生が息づいています。

美濃和紙は、1300年以上にわたり受け継がれてきた日本の紙文化の結晶です。自然と職人の技が織りなすその紙は、光を透かす美しさと驚異的な耐久性を併せ持ち、現代においても障子や工芸、修復など多彩な分野で活躍しています。伝統と機能美が調和した、世界に誇る“紙の芸術”です。