岐阜提灯とは?

岐阜提灯(ぎふちょうちん)は、岐阜県岐阜市を中心とする美濃地方で製作される、竹と和紙を用いた伝統的な提灯です。美濃和紙の透けるような美しさと、手描きの絵柄、そして折り畳める構造が特徴で、室内の装飾や供養・祭礼用の照明として日本文化に深く根付いてきました。

起源は定かではありませんが、江戸時代中期には尾張藩から徳川幕府への献上品として用いられ、1750年頃には現在のような構造と意匠が確立されたとされます。以降、色鮮やかな花草文様や山水画が加えられ、明治期にはより優雅で精巧な工芸品へと進化しました。

| 品目名 | 岐阜提灯(ぎふちょうちん) |

| 都道府県 | 岐阜県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 1995(平成7)年4月5日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(14)名 |

| その他の岐阜県の伝統的工芸品 | 美濃焼、飛騨春慶、一位一刀彫、美濃和紙、岐阜和傘(全6品目) |

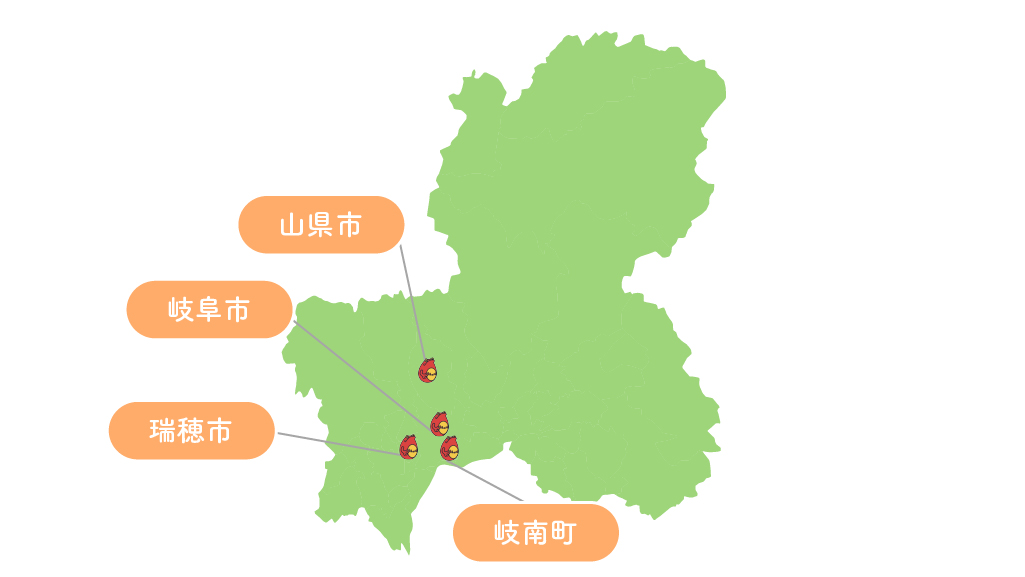

岐阜提灯の産地

和紙と竹のふるさと、美濃が育む光の芸術

主要製造地域

岐阜提灯の主な産地は岐阜県岐阜市およびその周辺、美濃・関・各務原地域です。特に岐阜市の旧市街地では、古くから提灯や和傘の工房が軒を連ね、職人文化が息づいています。

江戸時代初期から提灯の製造が行われていたとされ、尾張藩の保護のもとで献上品や贈答品としての提灯文化が栄えました。地域の職人たちは和傘や漆器といった他の地場産業とも交流しながら、意匠や構造に独自の工夫を重ね、提灯は単なる照明具から芸術品へと昇華していきました。

また、美濃和紙の産地として知られるこの地には、手漉き紙の扱いに長けた人々の知見が蓄積されており、繊細な和紙の摺込や折り畳み技術が培われてきました。岐阜提灯の絵付けには、日本画や書道の技法も取り入れられ、絵師によって描かれる花鳥風月はまさに“紙上の絵巻物”と呼べる趣があります。

さらに、長良川の水源に恵まれた湿潤な気候が和紙の製造や乾燥、染料の定着に適しており、年間を通じて安定した品質の提灯製造が可能でした。また、周囲の山林からはしなやかで節の少ない良質な竹が採取できたことも、提灯製作における大きな利点となりました。

こうして、歴史・文化・自然条件が三位一体となって、美と機能を兼ね備えた岐阜提灯という伝統が、現代まで息づいているのです。

岐阜提灯の歴史

和紙工芸から照明美術へと昇華した灯りの伝統

岐阜提灯の系譜は数百年に及び、各時代の技術革新と美意識の変化を反映しています。

- 1600年代(江戸初期):岐阜で和紙と竹を使った照明具の製造が始まる。提灯の原型が出現。

- 1720年頃:尾張藩を通じて徳川幕府に白無地の提灯が献上される。献上品としての格式を持つ。

- 1750年頃:現在の岐阜提灯の原型が確立。蛇腹式構造が完成し、折り畳み可能な機能美が評価される。

- 1800年代初頭:提灯の装飾性が向上し、花草文様・山水画などが描かれるようになる。摺込技法が普及。

- 1868年(明治維新):洋風照明の流入と同時に、御所提灯・大内行灯など格式高い提灯が発展。

- 1890年代(明治後期):海外輸出用にモダンで色彩豊かな提灯が製作され、博覧会で評価を受ける。

- 1930年代(昭和初期):電灯の普及により日用品としての提灯が衰退。美術工芸品として再評価。

- 1995年(平成7年):岐阜提灯が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:LED仕様・インテリア提灯・観光土産用など多様な用途に対応する新商品が開発される。

岐阜提灯の特徴

光が透かす、和紙と絵の幻想美

岐阜提灯の魅力は、何といっても美濃和紙が灯りを通して放つやわらかな光と、それを包む絵柄の美しさにあります。明かりをともすと、表面に描かれた花や草木、鳥や風景の模様が立体的に浮かび上がり、昼間と夜とで異なる表情を見せてくれるのです。

絵柄には、桜・牡丹・朝顔・藤などの花のほか、金魚やホタル、鶴や亀など季節や吉祥を象徴する図案が多く用いられます。中でも盆提灯に多く見られる「芙蓉に流水」や「月に雁」といった構図は、和の情緒を象徴する定番意匠です。

また、近年では伝統的な日本画のモチーフに加え、現代アートとのコラボレーションや、無地提灯にオリジナルの絵柄を描いて楽しむ「絵付け体験」なども観光プログラムとして人気を博しています。

岐阜提灯の材料と道具

和紙と竹の美を極める、職人の手と道具

岐阜提灯は、和紙・竹・木材という自然素材を用い、繊細な手仕事によって形作られます。各工程において専用の道具と技が活かされています。

岐阜提灯の主な材料類

- 美濃和紙:薄くて強靭。光を透かす美しさが特長。

- 竹ひご:しなやかで折り畳みに適した細い骨組み。

- 木地材:口輪や手板、大内行灯の脚などに使用。

- 染料・顔料:花草文や山水画の着色に用いる。

岐阜提灯の主な道具類

- 伊勢型紙:摺込模様用の精緻な型。

- 摺刷毛(すりばけ):型紙に染料をすり込むための道具。

- カミソリ・小刀:和紙の継ぎ目や余白の切除に使用。

- へら・たたき板:提灯の折り目を整え、仕上げるための道具。

これらの素材と道具を用いて、機能美と装飾美を併せ持つ提灯が作り上げられていきます。

岐阜提灯の製作工程

和紙と竹に命を吹き込む、精緻な手仕事の連なり

岐阜提灯の制作には複数の工程があり、それぞれの工程に専門技術が求められます。

- ドウサ引き・摺込

防染と色止めのために和紙にドウサ(にかわ+ミョウバン)を塗布し、乾燥後に伊勢型紙を用いて絵柄を摺込む。 - 木地製作・装飾

口輪や手板、脚部などの木地を作り、蒔絵や盛り上げ技法で装飾を施す。御所提灯や大内行灯には意匠性の高い装飾が施される。 - 型組み・竹ひご巻き

張り型を組み、溝に沿って細い竹ひごを螺旋状に巻き付けて提灯の骨格を作る。 - 和紙貼り・継ぎ目切り

竹骨に和紙を貼り、重なりやはみ出しを丁寧にカミソリで切り取る。貼りの精度が提灯の美しさを左右する。 - 型抜き・折り目付け

乾燥後に内部の張り型を抜き取り、外周にへらで蛇腹状の折り目をつける。折り畳みの可否を決定づける重要工程。 - 絵付け・仕上げ

無地提灯には絵師が直接筆で手描きする。最後に口輪や房、金具を取り付け、全体のバランスを整えて完成。

このように、素材の活かし方から美術性まで、岐阜提灯は日本の「光文化」を体現する手工芸の結晶です。

岐阜提灯は、美濃和紙と竹が織りなす光の芸術。絵画のような優雅な絵柄と、折りたためる機能美を併せ持ち、今なお進化を続ける日本の伝統工芸です。静かな灯りの中に、職人の技と美意識が息づいています。