岐阜和傘とは?

岐阜和傘(ぎふわがさ)は、岐阜県岐阜市・瑞穂市・本巣郡北方町・羽島郡岐南町などを中心に製作される伝統的な竹工品です。江戸時代から続くその技術は、雨傘・日傘・舞踊傘など多彩な種類に応用され、今なお職人の手によって一つひとつ丁寧に作られています。

最大の特徴は、竹と和紙、糸を用いた構造による軽やかさと機能性。そして、たたむと驚くほど細く美しく収まる仕組みは、日本の生活美学と職人技の融合を象徴しています。和の舞台芸術や茶席、現代のインテリアにも調和する和傘は、実用と装飾を兼ね備えた逸品です。

| 品目名 | 岐阜和傘(ぎふわがさ) |

| 都道府県 | 岐阜県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 2022(令和4)年3月18日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |

| その他の岐阜県の伝統的工芸品 | 美濃焼、飛騨春慶、一位一刀彫、美濃和紙、岐阜提灯(全6品目) |

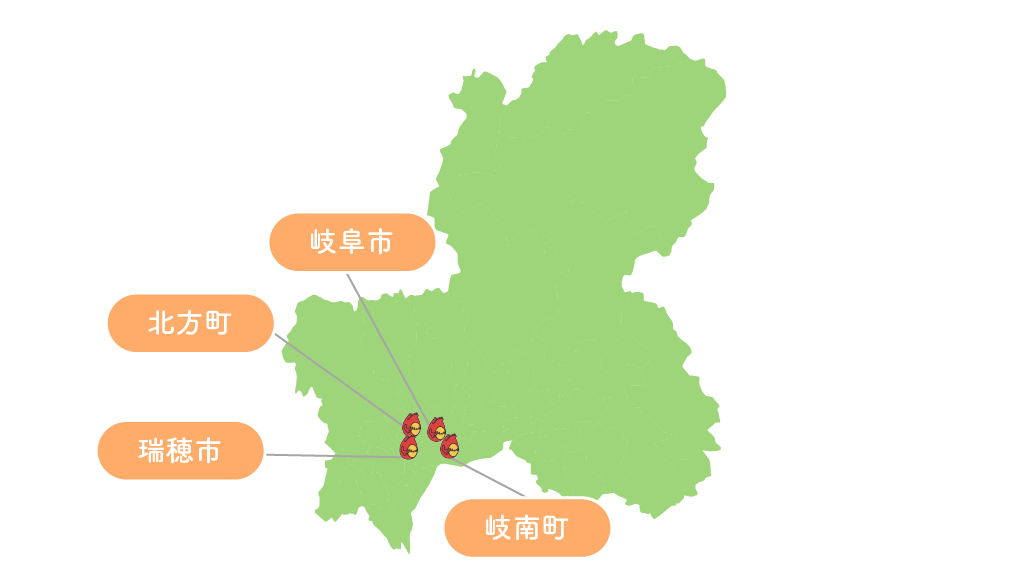

岐阜和傘の産地

清流長良川の流域に息づく、傘づくりの都

主要製造地域

岐阜和傘の産地は、岐阜市・瑞穂市・北方町・岐南町といった長良川流域を中心としています。この地域は、古くから製紙業や竹細工が盛んであり、和傘に必要な素材と技術が自然と集積していった背景があります。

岐阜城下を中心に発展した城下町文化が和傘の生産を後押ししました。江戸時代には商業と職人文化が融合し、和傘は日用品としてだけでなく、美術工芸品としても高く評価されるようになります。加えて、和紙の一大産地である美濃地方の存在が、和傘用紙の品質を支えてきました。

文化的には、岐阜は中山道の要衝として旅人や芸人が行き交い、日傘や舞踊傘など多様な和傘文化が発展しました。特に茶道や日本舞踊といった伝統芸能と密接に関わるなかで、装飾性や意匠にも磨きがかかっていったのです。

岐阜和傘の歴史

和紙と竹が織りなす、四百年の伝統の軌跡

岐阜和傘の歴史は、江戸時代初期にまで遡ります。藩政時代の岐阜では、和紙と竹の加工技術が発達し、日用品としての和傘が自然と地域に根付いていきました。

- 1600年代初頭:岐阜城下で雨傘の生産が始まる。主に農作業や町人の外出用として用いられる。

- 1650年代:和紙の改良が進み、美濃和紙との結びつきが強まる。

- 1700年代中頃:茶人や町人文化の隆盛により、装飾的な日傘や番傘が登場。

- 1780年代:舞踊用の傘が京都・江戸の歌舞伎界に流通し始め、芸能の道具として定着。

- 1800年代初頭:分業体制が整い、骨師・貼師・絵師など専門化が進む。

- 1880年代(明治13年頃):東京などの都市部へ販路を拡大。大量生産の工場も現れる。

- 1920年代:最盛期には年間約100万本を出荷。和傘の一大産地として全国に知られる。

- 1950年代:洋傘の普及により生産数が激減。伝統維持が困難に。

- 2022年(令和4年):岐阜和傘が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:観光土産や舞台装置、インテリア用途などで需要が多様化。職人の後継育成と技術継承が活発に行われている。

岐阜和傘の特徴

たためば細く、広げれば華やか。和の美学が宿る実用品

岐阜和傘の魅力は、日常の中に溶け込みながらも非日常の美を放つ、その静かな存在感にあります。まず、たたんだ時の形状が非常に美しく、竹骨がきれいに収まる姿に職人技が凝縮されています。開くときの音や感触も心地よく、紙が張る瞬間の音を「傘が鳴く」と表現することもあるほどです。

広げた傘面には、職人が一筆ずつ描いた絵柄や、型染め、友禅染めなど多様な技法が用いられ、光を透かすと絵柄が柔らかに浮かび上がる様子はまさに和のアート。晴雨兼用でありながらも舞台用・茶席用・贈答用と用途が幅広く、一本ずつ仕立てる受注生産の傘も多く存在します。

また、「傘を閉じても絵が見える」ように骨組みに沿って柄をデザインする技法もあり、傘の美しさを開閉問わず楽しめる仕掛けも。さらには、骨の本数によって等級が決まり、32本骨や48本骨の高級傘は、広がりの美しさとともにコレクターアイテムとしても人気です。

日本の風土に根ざしつつ、現代の暮らしにも溶け込む岐阜和傘。その存在は、使う人の所作さえも美しく見せてくれる道具であり、伝統の粋が詰まった工芸品です。

岐阜和傘の材料と道具

紙と竹と糸が織りなす、繊細な傘づくりの世界

岐阜和傘の製作には、自然素材と職人の感覚が密接に関わっています。

岐阜和傘の主な材料類

- 真竹:傘骨の主材料。しなやかで強度があり、手仕事で割って使う。

- 美濃和紙:傘面を覆う紙。繊維が長く、破れにくく、水に強い。

- 木綿糸:傘骨を結ぶ糸かがりに使用。

- 柿渋・油:防水・防腐・艶出しのための仕上げ材。

岐阜和傘の主な道具類

- 小刀・竹割包丁:竹を割り、骨の太さを整える道具。

- 鉋(かんな):竹骨の面取り・調整に使用。

- 糸かがり用針:骨組みに糸を通す専用針。

- 筆・刷毛:和紙に模様を描くための道具。

紙と竹、糸という繊細な素材を、手作業で丁寧に加工・組み立てることが岐阜和傘の命です。

岐阜和傘の製作工程

百以上の手仕事が支える、開いても閉じても美しい傘

岐阜和傘の製作には、なんと100以上の工程があり、ほぼすべてが手作業で行われています。

- 骨組み

長骨・短骨を組み立て、中心軸に取り付けて骨格を形成。 - 糸かがり

骨を糸でつなぎ、傘の開閉が可能な構造を作る。 - 和紙貼り

傘面に和紙を丁寧に貼り合わせ、文様を描く。 - 柿渋塗布・乾燥

防水のために渋や油を塗り、天日で乾燥させる。 - 仕上げ

軸や柄の仕上げを行い、傘の開閉具合や装飾を最終調整。

こうして仕上がった岐阜和傘は、単なる雨具や装飾品ではなく、日本の伝統美を現代に伝える逸品として、国内外で高い評価を得ています。

岐阜和傘は、自然素材と職人技が融合した日本の美意識の結晶です。たたむ所作、広げた瞬間の美しさ、光に透ける和紙の陰影。そのすべてに、使う人の心に寄り添う和の情緒が宿っています。