伊賀くみひもとは?

伊賀くみひも(いがくみひも)は、三重県伊賀市や名張市でつくられる、日本を代表する組紐工芸です。色とりどりの絹糸や金糸・銀糸を用い、「組台(くみだい)」と呼ばれる専用の道具で、手作業によって織り成されます。

その魅力は、300種以上とも言われる組み方の多様性と、糸一本一本の張り具合や色の重なりによって生まれる繊細な文様。特に「帯じめ」として知られる着物用の紐は、結びやすさ・緩みにくさ・美しさを兼ね備え、和装小物として高く評価されています。

さらに、伸縮性や強度にも優れ、近年ではアクセサリーやネクタイ、ストラップといった現代的な製品にも展開され、伝統と革新の融合を体現する工芸品として注目されています。

| 品目名 | 伊賀くみひも(いがくみひも) |

| 都道府県 | 三重県 |

| 分類 | その他繊維製品 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 9(47)名 |

| その他の三重県の伝統的工芸品 | 四日市萬古焼、伊賀焼、鈴鹿墨、伊勢形紙(全5品目) |

伊賀くみひもの産地

歴史の風が織りなす、絹と文化の交差点

主要製造地域

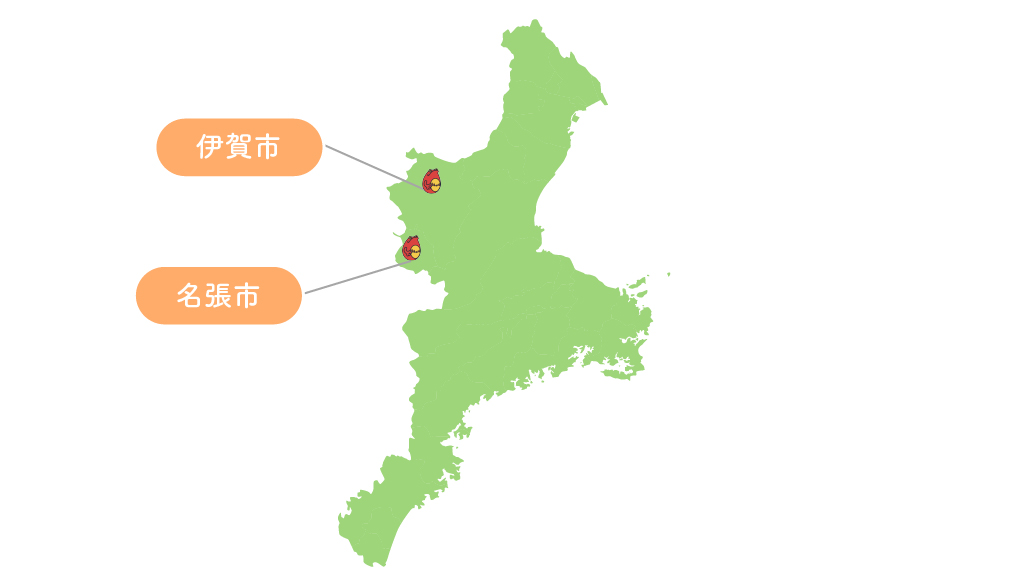

伊賀くみひもの主産地である三重県伊賀市・名張市は、奈良・京都・大阪・名古屋といった文化都市の中間に位置し、古代から交通の要衝として栄えてきました。中でも伊賀盆地は、東西を山々に囲まれた自然豊かな地域でありながら、木津川水系や青山峠を通じて人や物の往来が活発でした。

文化的な側面では、伊賀は古くから能楽や茶道が盛んで、精神性を重んじる美意識が生活に根づいていました。とりわけ戦国期には、伊賀流忍者の活躍で知られるように、実用性と機能美を融合した道具づくりの技術が発達し、くみひももまた忍具や衣装の一部として重要な役割を果たしていました。

また、気候的には昼夜の寒暖差が大きく、養蚕に適した風土が絹糸の生産を支え、良質な素材を安定して確保できる環境が整っていました。さらに京都に近い地の利もあり、和装文化との親和性が高く、帯じめや羽織紐といった和装小物の産地としての地位を築いていったのです。

伊賀くみひもの歴史

1300年の記憶を結ぶ、伊賀くみひもの系譜

伊賀くみひもは、日本における組紐文化の源流のひとつとされ、その長い歩みは仏教伝来の時代にまでさかのぼります。

- 8世紀前半(奈良時代):仏教とともに組紐技術が伝来。仏具や神具の装飾に使用。

- 9世紀〜12世紀(平安時代):宮中儀礼や貴族の装束に用いられ、装飾性が洗練される。

- 14世紀(南北朝時代):伊賀で能楽の衣装や能面装飾に組紐が使われる。

- 16世紀後半(戦国時代末期):忍者の装束や携行具に実用的な組紐が活用される。

- 17世紀初頭(江戸時代初期):武士の甲冑・刀剣の飾り紐として伊賀でも生産が本格化。

- 18世紀〜19世紀(江戸中期〜後期):武具の装飾性が高まり、伊賀くみひもが多様化。

- 1871年(明治4年):廃刀令の影響で武具用の組紐需要が激減し、産業が衰退。

- 1902年(明治35年):廣澤徳三郎が江戸で組紐技術を習得し、伊賀にて工場を創設。産業復興の契機となる。

- 1910年代〜1930年代(大正・昭和初期):帯じめや羽織紐など和装小物としての用途が拡大。

- 1976年(昭和51年):伊賀くみひもが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:和装離れの中で新製品開発が進み、現代生活に応じた用途が模索される。

このように、伊賀くみひもは日本の美意識と共に形を変えながら、1300年近い時を紡いできた伝統技術です。

伊賀くみひもの特徴

紐に込められた物語、多彩な技法が魅せる伝統の美

伊賀くみひもの最大の魅力は、手作業によって生み出される多彩な組み表現にあります。丸組・角組・平組といった基本形に加え、変形技法を含めると300種類以上の組み方が存在します。その複雑さと美しさから「組む織物」とも呼ばれることがあります。組紐の模様は、糸の色だけでなく、撚りの強さ・玉の動き・交差の順序など、非常に繊細な条件によって決まります。たとえば、高麗組では斜めに走る複線の模様が生まれ、角杉組ではスギの葉のような鋭角的な形が浮かび上がるなど、ひとつひとつに名称と意味が込められています。

現代では、ネクタイやブレスレット、キーリングなどへの応用も進み、「結ぶ」という機能性と、「魅せる」という装飾性が新たな価値を生み出し続けています。

伊賀くみひもの材料と道具

糸の個性を活かす、四つの組台と熟練の手仕事

伊賀くみひもは、絹糸や金糸・銀糸を素材とし、4種の組台を用いて制作されます。糸の性質を見極める目と、撚りの加減を感じ取る手の感覚が、仕上がりの美しさを左右します。

伊賀くみひもの主な材料類

- 生糸・絹糸:光沢と強度を兼ね備えた伝統的素材。

- 金糸・銀糸:装飾性と格調を高める素材として使用。

- 染料:色見本に合わせて調合し、彩度と堅牢度を両立。

伊賀くみひもの主な道具類

- 高台:50玉以上の糸を扱える大型組台。高難度の文様表現が可能。

- 角台:糸に撚りをかけながら組む。多用途型。

- 丸台:最も小型で、重りをつけて手軽に組める。

- 綾竹台:平組専用の特殊台。横糸を通してへらで打ち込みながら組む。

組台の選択や糸の扱い方ひとつで、紐の表情は大きく変わります。まさに糸と対話する工芸とも言えるでしょう。

伊賀くみひもの製作工程

絹糸にいのちを吹き込む、組紐づくりの緻密な流れ

伊賀くみひもの製作は、糸づくりから始まり、組み上げまでにさまざまな工程が丁寧に積み重ねられます。以下は、高台を使用した場合の標準的な工程です。

- 糸割り

完成する紐の長さ・太さ・色数に合わせて、使用する糸の本数と量を秤で計測。 - 染色

色見本に基づき染料を調合し、絹糸を染めて天日で乾燥。 - 糸繰り・経尺(へいじゃく)

染め上げた糸を小枠→大枠に巻き取り、糸の本数や長さを確認。 - よりかけ

八丁と呼ばれる糸車で糸に撚りを加え、弾力と強度を高める。 - 組みあげ

高台に糸玉を設置し、50〜70玉の糸を用いて左右対称に複雑なパターンを組み上げる。 - 仕上げ

房の取り付けや組目の整形を行い、最終仕上げとして艶出しや検品を実施。

この工程すべてが手作業で行われ、一本の紐に数日から数週間が費やされることもあります。まさに、絹糸に命を吹き込むような仕事です。

伊賀くみひもは、1300年の歴史を持つ日本有数の組紐工芸であり、300以上の組み方と手作業による繊細な美しさが魅力です。和装品から現代のアクセサリーまで幅広く展開され、“結ぶ”文化の象徴として今も進化を続けています。