伊賀焼とは?

伊賀焼(いがやき)は、三重県伊賀市を中心に作られている伝統的な陶器で、日本六古窯の一つにも数えられる由緒ある焼き物です。奈良時代に起源をもつとされ、茶陶として名高い信楽焼と並び、土の風合いと自然釉の美しさを活かした力強い造形が魅力です。

とりわけ注目されるのは、高温焼成によって薪の灰が器に降りかかり、自然にガラス質となる「ビードロ釉(びーどろゆう)」や、火の当たり具合によって表れる赤褐色の「火色(ひいろ)」といった、窯変による自然の芸術。加えて、荒々しい土味と大胆な造形は、他の焼き物にはない野趣と存在感を放ちます。

| 品目名 | 伊賀焼(いがやき) |

| 都道府県 | 三重県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1982(昭和57)年11月1日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 13(23)名 |

| その他の三重県の伝統的工芸品 | 伊賀くみひも、四日市萬古焼、鈴鹿墨、伊勢形紙(全5品目) |

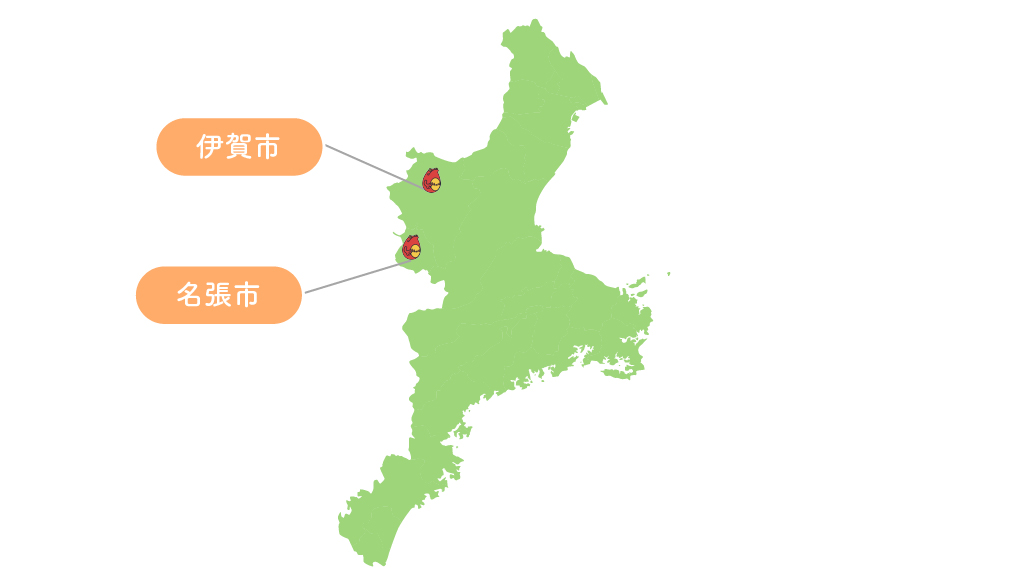

伊賀焼の産地

山間の土と炎が育む、自然派陶芸の聖地

主要製造地域

伊賀焼の主産地は、三重県北西部に位置する伊賀市一帯です。奈良時代にはすでに須恵器の生産が行われていた痕跡が残り、平安・鎌倉期には常滑や信楽と並ぶ焼き物の拠点のひとつとなっていました。桃山時代には茶陶文化の台頭に伴って、伊賀焼の美的価値が急速に高まり、織部・志野などとともに茶人たちの間で重用されるようになります。

また、中世より「伊賀流忍術」や城下町文化が発展した土地柄で、実用性と精神性の融合したものづくりの気風が根付いてきました。とりわけ、千利休や古田織部などの茶人たちに愛された伊賀焼の“侘び・寂び”の美意識は、地域における美術工芸の原点として今なお息づいています。

伊賀焼の歴史

茶陶文化が育てた、炎と土の表現史

伊賀焼の歴史は千年以上に及び、時代ごとの焼き物の様式や用途の変化とともに歩んできました。

- 8世紀(奈良時代):須恵器の技術が伝来し、伊賀地方で窯業が始まる。初期は祭祀用・日用品の製作が主。

- 10世紀頃(平安時代中期):簡素な壺・甕が焼かれ、生活用具として地域に定着。

- 13世紀(鎌倉時代):山中に築窯が広がり、量産体制が進む。

- 15世紀(室町時代後期):近隣の信楽や常滑と技術交流があり、形状や装飾に変化が現れる。

- 16世紀末(桃山時代):千利休や古田織部ら茶人の支持により、茶道具としての伊賀焼が確立。豪放な造形と窯変釉が評価される。

- 17世紀(江戸時代初期):藤堂高虎の伊賀入封により藩の保護を受け、窯場が整備される。

- 19世紀後半(明治期):近代化の波により一時衰退するも、民芸運動の影響で見直しが始まる。

- 1982年(昭和57年):伊賀焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:現代陶芸家の創作活動が盛んとなり、茶陶・花器・食器など多彩な展開を見せている。

伊賀焼の特徴

窯の中で生まれる、炎と灰と土の即興芸術

伊賀焼の最大の魅力は、人の手では制御できない「窯変(ようへん)」によって生まれる、唯一無二の表情にあります。あえて釉薬を使わず、薪窯で焼成することで、炎と灰が器に偶発的な変化をもたらし、それが意匠の一部として成立する、それが伊賀焼の美学です。とりわけ印象的なのが、薪の灰が器に降り積もり、高温で自然に融けて生まれる「ビードロ釉」。透明感のある緑色のガラス質が、器肌に溶け込むように現れ、光を受けるときらめきます。これは意図して描くものではなく、薪の種類、焼成時間、置かれた位置、火の勢いなど、すべての偶然が織りなす“自然の絵画”です。

また、炎が直接器に触れた部分には、「火色(ひいろ)」と呼ばれる赤褐色の発色が現れます。表面に浮かぶその色彩は、まるで夕焼けの空を閉じ込めたような情感を帯びており、茶道具などでは“景色”として鑑賞される対象になります。

造形においても、伊賀焼は自由で彫刻的です。器の口縁をあえて歪ませたり、肉厚に仕上げたりと、均整よりも“味わい”を優先した造形が特徴的です。中でも「耳」と呼ばれる突起を器の側面に付ける意匠は、伊賀焼ならではの様式で、特に茶人に珍重された「耳付き水指」は名品として語り継がれています。

伊賀焼は、完成形をあらかじめ決めず、むしろ“窯に委ねる”という発想で生まれる陶芸です。意図を超えた自然の作用が、時に人智を超える美を生む。それこそが、伊賀焼が茶人や現代の作家たちに長く愛され続けている理由なのです。

伊賀焼の材料と道具

伊賀の土と薪が生み出す、素朴なる力感

伊賀焼は、その独特な風合いと焼き上がりを生むために、地元産の素材と、登り窯などの特殊な技法を駆使して作られます。

伊賀焼の主な材料類

- 伊賀の粘土:鉄分を多く含み、火に強く荒々しい質感を持つ。

- 薪(赤松など):登り窯の燃料。灰が釉薬となりビードロを生む。

- 長石・灰釉:釉薬として使われる天然素材。

伊賀焼の主な道具類

- 轆轤(ろくろ):器の形状を成形するための回転台。

- ヘラ・カンナ:器面を削る整形・装飾用具。

- 火箸・火鋏:焼成中の炭や薪を調整する道具。

- 登り窯・穴窯:伝統的な焼成窯。炎と灰が器に直接作用する。

伊賀焼は、こうした素朴で原始的ともいえる道具と素材によって、自然と人の共演による造形美を創り出しているのです。

伊賀焼の製作工程

炎に託す、土と釉の即興芸術

伊賀焼の製作工程は、成形から焼成まで多くの工程を経ますが、最大の見どころは、焼き上がりの“偶然性”を引き出すための火の演出にあります。

- 粘土の採取と精製

伊賀の山から採れる陶土を、異物を除去して使用。 - 成形

手びねり・轆轤を用いて、器の形をつくる。歪みや厚みも含めて造形の一部。 - 乾燥と素焼き

数日かけて自然乾燥させ、800℃前後で素焼きする。 - 釉掛け・装飾

灰釉などを施すが、あえて無釉のまま窯変を狙う場合もある。 - 本焼成

登り窯・穴窯で1200~1300℃の高温焼成。ビードロや火色が生まれる。 - 冷却・窯出し

ゆっくりと自然冷却させ、焼成中に起きた変化を確認。 - 仕上げ

底面の磨きや検品などを行い、完成。

完成した伊賀焼は、すべてが一点もの。土と火が語り合う、唯一無二の器として人々の手に渡ります。

伊賀焼は、自然の土と炎が描く、偶然の芸術です。計算し尽くされた造形と、焼成中の即興性が融合することで、一つとして同じもののない表情豊かな器が生まれます。長い歴史と文化を背景に、現代の暮らしにもなじむこの焼き物は、日本古陶の真髄を今に伝える逸品です。