高岡漆器とは?

高岡漆器(たかおかしっき)は、富山県高岡市を産地とする伝統的な漆芸品です。江戸初期、加賀藩主・前田利長による高岡城築城とともに武具や調度品の製作が始まり、やがて高岡漆器として独自の発展を遂げました。

その魅力は、漆塗りの上に虹色に輝くアワビ貝などを貼って文様を描く「青貝塗」や、立体的な彫刻を施す「彫刻塗」、玉石や錆絵を用いた「勇助塗」など、他にはない高度な加飾技法にあります。とりわけ華麗な山車が町を練り歩く「高岡御車山祭」には、これらの漆技術が惜しみなく使われており、町人文化に根ざした美の伝統が今も息づいています。

| 品目名 | 高岡漆器(たかおかしっき) |

| 都道府県 | 富山県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年9月4日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(35)名 |

| その他の富山県の伝統的工芸品 | 越中和紙、井波彫刻、高岡銅器、庄川挽物木地、越中福岡の菅笠(全6品目) |

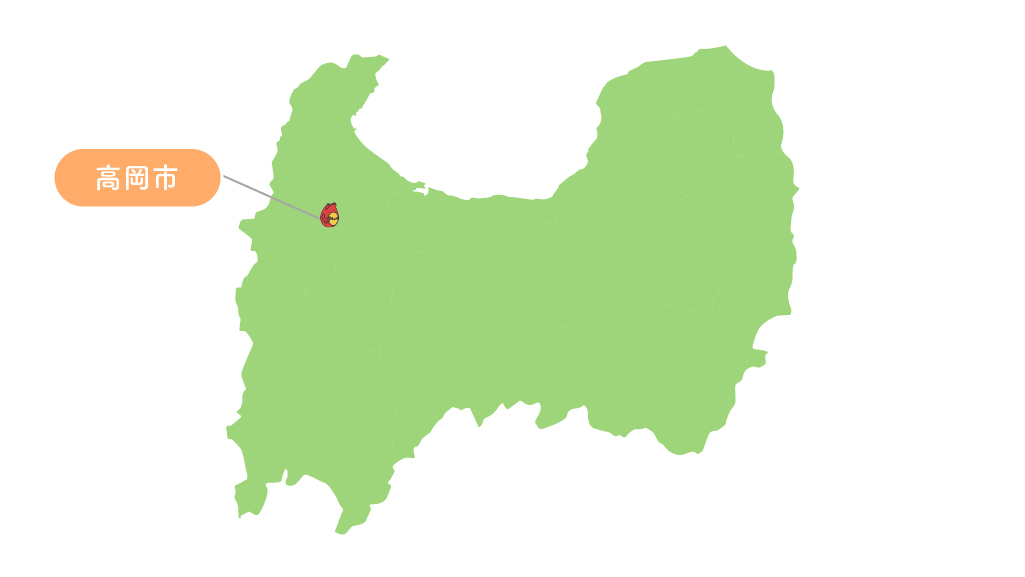

高岡漆器の産地

銅と漆が共鳴する、北陸が育んだ職人のまち

主要製造地域

高岡漆器の主産地は、富山県西部に位置する高岡市です。1609年、加賀藩二代目藩主・前田利長が高岡城を築いた際、武具や漆器の製作を目的に多くの職人を呼び寄せ、町の基盤を築いたことが始まりです。

江戸時代を通じて、高岡は鋳物や漆芸、仏具などの手工業が集積する商工業都市として発展。加賀藩の豪奢な美意識と町人文化が交わることで、実用性だけでなく意匠性に優れた漆器が生まれました。とりわけ、町の誇りである「高岡御車山祭」の山車装飾には漆芸の粋が結集しており、地域に根ざした文化として受け継がれています。

また、高岡は日本海側特有の湿潤な気候に恵まれており、漆の硬化に最適な環境です。加えて、立山連峰を水源とする清らかな伏流水が木地の加工や漆塗りに適し、自然条件の面からも漆芸の産地として理想的な地の利がありました。

こうした歴史・文化・気候が三位一体となって、北陸随一の漆器産地・高岡が育まれてきたのです。

高岡漆器の歴史

加賀藩の殖産政策とともに歩んだ漆芸の系譜

高岡漆器は、藩政時代の振興政策から現代の工芸美術へと発展してきた長い歴史を持ちます。

- 1609年(慶長14年):加賀藩主・前田利長が高岡城を築き、城下に漆職人を集める。

- 1611年(慶長16年):高岡町が町制を敷き、商工業都市としての基盤が整う。

- 1650年代:武士の調度品として漆塗の膳や箱が製作され、漆芸が広がる。

- 1700年代中頃:中国から堆朱・堆黒の技法が伝来し、「彫刻塗」が高岡で確立される。

- 1790年頃(江戸後期):塗師・石井勇助が「勇助塗」を創案。漆と錆絵、玉石を組み合わせた豪華な装飾法として広まる。

- 1820年代:夜光貝を用いた「青貝塗」が町人文化の中で流行し、贈答用や飾り物として重宝される。

- 1870年代(明治初期):高岡漆器が輸出工芸品として欧米で評価を受ける。

- 1930年代(昭和初期):高岡御車山祭の山車装飾に漆技法が全面採用される。

- 1975年(昭和50年):高岡漆器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:現代建築やアートシーンでも評価が高まり、新作や空間装飾の需要が増加。

高岡漆器の特徴

虹の貝が描く幻想、静寂をまとう装飾美

高岡漆器の特徴は、華麗な加飾技法にあります。中でも代表的なのが「青貝塗」。アワビや夜光貝を極薄に加工し、漆面に文様として貼り込むこの技法は、光の加減によって七色に輝く幻想的な表情を生み出します。貝は一枚ごとに輝きが異なり、角度によって見え方が変わるため、ひとつとして同じ作品がありません。

「彫刻塗」は、色漆を幾重にも塗り重ねた後、彫刻刀で文様を彫り起こす技法です。削り出すことで中から別の色が現れ、層の深さや彫りの曲線が立体感を与えます。まるで陶器のレリーフのような印象を与えるこの技法は、高岡ならではの表現力を象徴しています。

「勇助塗」は、玉石や錆粉を漆面に組み合わせた重厚な装飾技法で、中国的な意匠を感じさせる独自の存在感があります。技法名は考案者・石井勇助に由来し、明治以降も「古格ある塗」として高く評価されてきました。

また、青貝塗では「貝を貼って終わりではなく、研ぎ出して初めて輝く」という職人言葉があるように、貼った貝の表面を極薄に研磨して光を調整する研ぎの技術が作品の質を左右します。肉眼では見えないわずかな角度や厚みの違いが、仕上がりの美しさを決定づけるのです。

このように、高岡漆器は光と色、素材と技の緻密な対話から生まれる装飾芸術であり、器という枠を超えた視覚芸術と呼べるでしょう。

高岡漆器の材料と道具

漆と貝と彫刻が響き合う、職人の手技の舞台

高岡漆器の製作には、木地の選定から漆の調合、加飾、仕上げまで、多種多様な材料と道具が用いられます。

高岡漆器の主な材料類

- 天然漆:黒漆・朱漆・色漆など。塗りと彫りに使い分ける。

- アワビ貝・夜光貝:青貝塗に用いられる虹色の素材。

- 木地素材:トチ、ホオ、カツラなど、狂いの少ない広葉樹。

- 錆粉・玉石:勇助塗の加飾に用いる独自素材。

高岡漆器の主な道具類

- 刷毛:塗り作業の基本道具。均一な塗膜をつくる。

- ヘラ:漆の平滑処理や中塗り・加飾時に活躍。

- 彫刻刀:彫刻塗に用いる。細部の表現に合わせて種類多数。

- 研磨具:貝や漆の研ぎ出しに使用。光沢調整の要。

これらの素材と道具を職人が的確に見極め、用いることで、高岡漆器特有の深みと艶やかさが生まれます。

高岡漆器の製作工程

塗って彫って研ぎ出す、手仕事の総合芸術

高岡漆器は、塗り・彫り・貼り・磨きの各工程が有機的に連動した高度な漆芸技術によって生み出されます。

- 木地づくり

ホオやカツラなどを加工し、器や箱の形状に整える。 - 下地塗り

布着せ・地塗りを行い、下地の強化と平滑化を図る。 - 中塗り・研磨

色漆を複数回塗布し、乾燥後に研磨を重ねて艶を調整。 - 加飾工程

- 青貝塗:貝を図案に合わせて切り出し、漆で貼り込み、研ぎ出す。

- 彫刻塗:色漆を層状に塗り重ね、彫刻刀で文様を彫る。

- 勇助塗:錆絵や玉石などを漆の上に装飾し、立体感を演出。 - 上塗り・磨き

仕上げ漆を塗布し、最終的な光沢と肌触りを整える。

高岡漆器は、漆と貝、彫刻が響き合う北陸の漆芸文化の結晶です。青貝塗・彫刻塗・勇助塗といった個性的な技法が織りなす深い美は、使う人・贈る人に豊かな時間を与えてくれます。伝統に根ざしつつ進化を続ける、まさに“静かな芸術”です。