越中和紙とは?

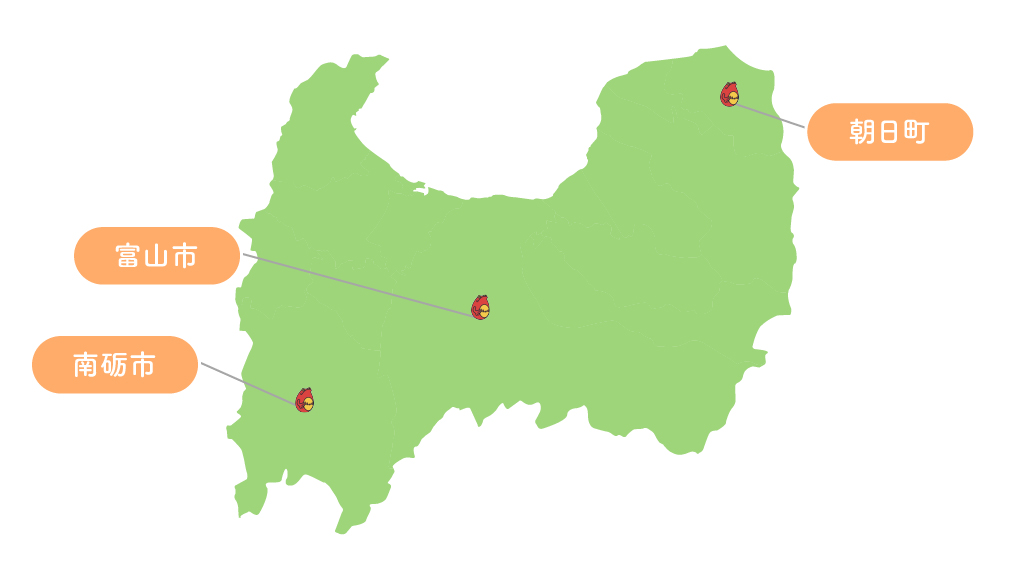

越中和紙(えっちゅうわし)は、富山県で生産される伝統的な手漉き和紙の総称で、富山市の八尾和紙(やつおわし)、南砺市の五箇山和紙(ごかやまわし)、下新川郡朝日町の蛭谷紙(びるだんがみ)の三産地に分かれ、それぞれ異なる特色をもつ和紙が継承されています。

これらの産地では、豊富な雪解け水と厳しい冬の農閑期を利用し、地域の自然と暮らしの中で和紙作りが発展してきました。紙の原料はすべて手作業で処理され、伝統的な道具と工程を守りながら、障子紙・半紙・便箋・染紙・人形など、多彩な製品が生み出されています。

特に八尾和紙は、富山の薬売りの薬包紙として発展し、鮮やかな型染めが施された美しい染紙でも知られています。五箇山和紙は、1000年もつといわれる「悠久紙」や、紙塑(しそ)人形の素材としても用いられる高品質な和紙。蛭谷紙は、自家栽培した楮(こうぞ)とトロロアオイで漉かれる、現代に残る最も素朴な手漉き和紙のひとつです。

| 品目名 | 越中和紙(えっちゅうわし) |

| 都道府県 | 富山県 |

| 分類 | 和紙 |

| 指定年月日 | 1988(昭和63)年6月9日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(23)名 |

| その他の富山県の伝統的工芸品 | 高岡漆器、井波彫刻、高岡銅器、庄川挽物木地、越中福岡の菅笠(全6品目) |

越中和紙の産地

雪・水・風土が育む、越中三紙のふるさと

主要製造地域

越中和紙の産地は、富山市八尾・南砺市五箇山・朝日町蛭谷の三地域に分かれ、それぞれが異なる歴史的・文化的・気候的背景を持っています。いずれの地域も、冬季の降雪が多く、豊富な湧き水と冷涼な気候に恵まれた「紙漉きに最適な環境」です。

まず、富山市八尾地区は、江戸時代から「越中富山の薬売り」の拠点として栄えました。紙は薬の包み紙や帳面に不可欠であり、八尾和紙はその実用性と美しさで全国に流通しました。町には文人墨客も訪れ、型染めや絵入り和紙など、意匠性の高い紙も発展しています。八尾はまた、民謡「おわら風の盆」に代表されるように、風情ある町並みと文化が残る土地であり、紙漉きにも美意識が息づいています。

五箇山は南砺市の山深い地にあり、合掌造りの家々で知られる地域。厳しい豪雪地帯で農業が制限されるため、冬場に家内労働として紙漉きが発達しました。ここでは仏具や書道、書籍用の高品質な障子紙・半紙が漉かれ、現在も「1000年もつ」といわれる高耐久の「悠久紙」などが手がけられています。浄土真宗文化と結びついた信仰心も、丁寧で美しい紙作りを支える精神的基盤となっています。

蛭谷(びるだん)は、富山県の東端、朝日町の山間に位置する静かな集落です。最盛期には約30戸もの紙漉き家があったとされますが、現在では数戸のみが自家栽培の楮とトロロアオイを用いて、昔ながらの方法で紙を漉き続けています。ここではいまだに電力を使わない工程が残されており、まさに“紙漉きの原風景”が保存されています。

いずれの地域にも共通するのは、「雪が降るから紙が漉ける」という逆説的な価値観。冬の湿潤な空気が繊維の静電気を抑え、均一で滑らかな紙を生み出すのです。また、清冽な水が繊維を洗い上げ、手仕事に不可欠な環境を形成しています。越中和紙は、こうした自然と共生する暮らしの中で、今もなお息づいています。

越中和紙の歴史

薬売りと民藝運動が支えた、雪国の紙の記憶

越中和紙の歴史は、400年を超える時間のなかで、生活の中の必需品として、また文化や信仰を支える工芸として受け継がれてきました。

- 1600年代初頭(江戸初期):富山県内の山間地で農閑期の副業として紙漉きが始まる。五箇山では障子紙・経文紙の生産が主流となる。

- 1670年代:八尾で薬の包み紙としての和紙需要が増加。「富山の薬売り」が広域流通する中、軽くて丈夫な八尾和紙が評価される。

- 1730年代:蛭谷地区で楮の自家栽培が始まる。山間地での自給自足体制が確立され、紙漉きが一家の生業となる。

- 1800年代前半(江戸後期):五箇山和紙に「悠久紙」と呼ばれる長期保存用の高品質紙が登場。仏典や古文書の写経用として使用される。

- 1868年(明治元年):工業製紙の発達とともに、手漉き和紙の需要が減少。都市部との流通が途絶え、山間部の紙漉きは自家用中心に。

- 1931年(昭和6年):民藝運動の柳宗悦が五箇山和紙と蛭谷紙を「生活の中の美」として評価。美術館での展示が始まる。

- 1950年代(昭和30年代):八尾で型染めや友禅染め技法を用いた意匠和紙が登場。贈答用和紙や便箋として注目される。

- 1988年(昭和63年):越中和紙が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:修復用和紙やインテリア、アート用途への展開が進み、伝統技術を現代のライフスタイルに活かす取り組みが広がる。

越中和紙の特徴

自然とともに漉く、暮らしと美が交差する和紙

越中和紙の魅力は、何よりその「産地ごとの個性」にあります。富山の自然や暮らし、文化が三つの地域に異なるかたちで息づいており、それぞれの紙に“土地の声”が感じられます。

八尾和紙は、薬包紙に求められた「軽さ・破れにくさ・美しさ」を兼ね備えており、現代では型染めを活かした便箋や折り紙などが人気です。富山の薬売りが包んでいた和紙が、そのままお土産として愛されているのは興味深い話です。

五箇山和紙は、とにかく丈夫で黄ばみにくく、1000年もつとさえ言われています。書道家や修復専門家からの信頼が厚く、「悠久紙」という名称がその象徴です。五箇山の合掌造りの屋根裏で紙を乾かす光景は、まさに風土と技の結晶です。

蛭谷紙は、今なお電気を使わずに紙を漉いている希少な和紙です。トロロアオイの根をたたいて粘剤を作る様子や、山の湧き水を桶で汲んで使う姿は、紙づくりが「生活そのもの」であることを教えてくれます。手漉きの揺らぎ、繊維の揃い方など、機械では再現できない柔らかな表情が魅力です。

また、和紙にとって「湿度」は品質を大きく左右します。越中のように湿度が高く、冷涼な地域は、紙が破れにくく滑らかに仕上がりやすいとされ、特に冬場は繊維が舞わず、静電気も起きにくいため理想的。まさに「冬にこそ最高の和紙が漉ける」という、雪国ならではの知恵が息づいています。

越中和紙の材料と道具

水と繊維が生む、繊細な手漉きの世界

越中和紙の製作では、自然由来の材料と素朴で機能的な道具が活躍します。

越中和紙の主な材料類

- 楮(こうぞ):和紙の主原料。繊維が長く、強靭な紙質を実現。

- トロロアオイ(ネリ):紙漉き時の粘剤。繊維を均一に広げる役割。

越中和紙の主な道具類

- 簀桁(すけた):紙を漉くための道具。竹などで作られた枠と網。

- 木槌・包丁:楮の皮を叩き、繊維を細かくするための道具。

- 濾し布:漉いた紙を乾燥させるために貼りつける布。

- 手桶・槽:紙漉き液(繊維と水)を入れる容器。

こうした素材と道具を使いこなす熟練の職人たちの手から、越中和紙の豊かな表情が生まれます。

越中和紙の製作工程

水と繊維の舞、雪国に息づく紙づくりの技

越中和紙の製作工程は、原料処理から仕上げまで、すべてが人の手によって行われます。

- 原料処理

楮の樹皮を剥ぎ、煮て柔らかくしてから、表皮や異物を手作業で除去する。 - 叩解(こうかい)

木槌で繊維を叩きほぐし、紙の厚みに応じて繊維の状態を整える。 - ネリの調整

トロロアオイの根から粘液を作り、漉き水に混ぜることで繊維を均一に分散させる。 - 紙漉き

簀桁を用いて紙を漉く。横揺れや縦揺れで繊維を均等に配し、目的の厚みを漉き重ねる。 - 水切りと脱水

簀桁から紙を外し、板や布に貼りつけて水分を除く。 - 乾燥

屋内外で天日干しまたは温風乾燥。地域により合掌造りの屋根裏や戸外の乾燥台を使うことも。 - 仕上げ加工

必要に応じて裁断、型染め、筆記試験、包装などを行い製品化。

この一連の工程は、すべて自然との対話によって進められ、職人の五感と経験が品質を決定づける重要な要素となっています。

越中和紙は、富山の風土と暮らしに根ざした三つの和紙文化の結晶です。八尾・五箇山・蛭谷、それぞれが異なる素材と技法で漉かれ、薬包紙から修復紙、工芸素材まで、多様な形で人々の生活に息づいてきました。