庄川挽物木地とは?

庄川挽物木地(しょうがわひきものきじ)は、富山県砺波市庄川地域を中心に生産されている、ろくろ木地の伝統工芸です。椀や盆、茶道具や花器といった木製品の素地(木地)を、木工ろくろで削り出す技法により製作されます。

この地では、主にトチノキやケヤキなどの国産広葉樹を使い、木目の美しさや自然な風合いを活かした木地素材が作られてきました。完成品として表舞台に出ることは少ないものの、後の漆塗りや加飾を支える“静かな芸術”として、工芸界では欠かせない存在です。

滑らかな曲面や均整の取れた厚み、繊細な加工精度は、ろくろ職人の経験と勘によって生み出されるもの。庄川挽物木地は、日本の木工文化を支えてきた、陰の主役といえるでしょう。

| 品目名 | 庄川挽物木地(しょうがわひきものきじ) |

| 都道府県 | 富山県 |

| 分類 | 工芸材料・工芸用具 |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年7月14日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 5(20)名 |

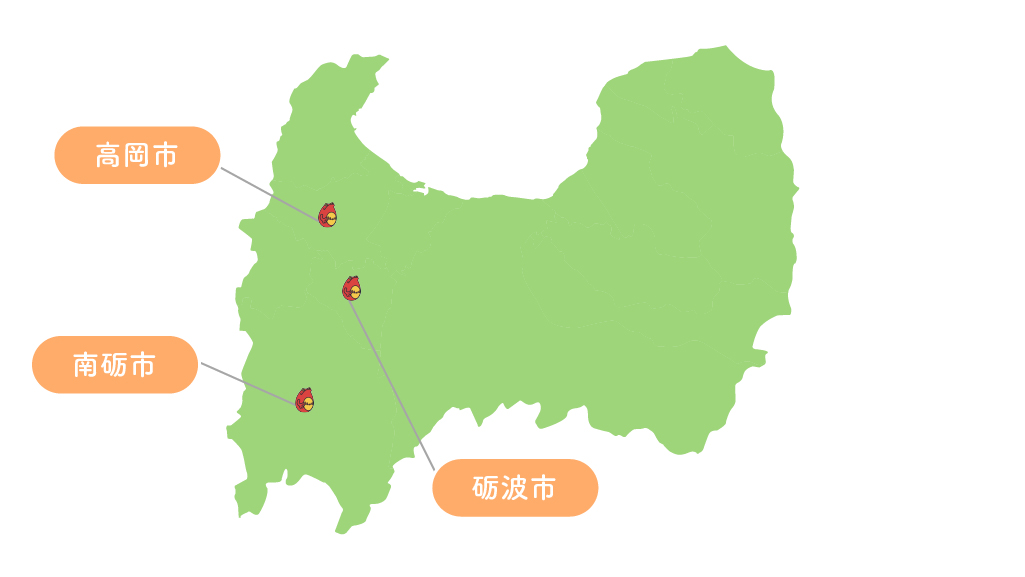

| その他の富山県の伝統的工芸品 | 高岡漆器、越中和紙、井波彫刻、高岡銅器、越中福岡の菅笠(全6品目) |

庄川挽物木地の産地

清流と緑が育む、木と向き合う町のものづくり

主要製造地域

庄川挽物木地の主産地は、富山県砺波市庄川町。北アルプスを水源とする庄川の流域に広がり、古くから「木と生きる町」として知られてきました。庄川地域は加賀藩の支配下にあり、豊かな森林資源と川の流通網を活かした木材産業が盛んでした。江戸時代には、山仕事の副業として挽物木地づくりが広まり、明治以降は高岡漆器などへの木地供給地として地位を確立。やがて、地域の主要産業へと成長していきました。

また、庄川は加賀文化と飛騨文化の境界に位置しており、実用性と美意識の融合した民芸的な木工文化が根づいています。昭和期には「木地まつり」が開催されるなど、町ぐるみで挽物文化の振興が図られ、現在も学校教育や地域イベントにおいて“木とふれあう文化”が息づいています。

庄川挽物木地の歴史

素材としての誇りを築いた、ろくろ木地の伝統

庄川挽物木地は、工芸品の“主役”を支える「素材工芸」として発展してきました。

- 1700年代中頃(江戸中期):庄川流域で農閑期の副業としてろくろ挽物が始まる。碗や皿などの素地が作られる。

- 1830年代(天保年間):庄川地域では木地師の定住や技術集団の形成が進み、挽物が本格的に地域産業として発展し始めたとされる。

- 1890年代(明治20年代):機械ろくろの導入により量産体制が進む。高岡・輪島・金沢など漆器産地への供給が本格化。

- 1976年(昭和51年):庄川挽物木地が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:伝統を守る一方で、異業種コラボや新素材への挑戦も進む。

素材ながら、地域の産業と文化の中核を担ってきた庄川挽物木地。その歩みは、脇役でありながら日本工芸を支える“縁の下の力持ち”の歴史です。

庄川挽物木地の特徴

静かな造形が伝える、木の命のリズム

庄川挽物木地の魅力は、あくまでも“素材でありながら芸術”であることにあります。一見すると無地で地味な木の器に見えますが、その中には計算された厚み、精緻な丸み、絶妙な重さと軽さのバランスが息づいています。例えば、ろくろで削られた椀の内側と外側は、ほんの1〜2ミリの厚みで均整が保たれています。これは木のクセや乾燥具合を読み切った職人の“手の感覚”によってしか実現できない技です。木が泣く(裂ける)前に削り、歪みを予測して乾燥させ、再度仕上げる。そのすべてが経験に裏打ちされた作業なのです。

また、使う木材も魅力的です。トチノキには「縮み杢(ちぢみもく)」と呼ばれる波打つような模様が現れることがあり、これは天然の希少美として高級木地に重宝されます。こうした杢目は塗装を施すと際立ち、まるで絹のような光沢を放つことも。

庄川挽物木地の材料と道具

杢を活かす目と手、ろくろと刃物の共演

庄川挽物木地の製作では、厳選された国産材と、繊細なろくろ技術、鋭利な刃物が一体となって働きます。木と向き合い、削ることでその命を浮かび上がらせる仕事です。

庄川挽物木地の主な材料類

- トチノキ:柔らかく加工しやすい反面、独特の光沢と美しい杢目が出る高級材。

- ケヤキ:硬質で重厚感があり、堅牢な器の素材として重用される。

- ミズメザクラ:粘りと滑らかさがあり、細やかな仕上げに適する。

- ホオノキ:木肌が緻密で均一なため、薄物の器などに適する。

庄川挽物木地の主な道具類

- 木工ろくろ:丸太を高速回転させ、刃物で成形する旋盤装置。

- バイト(刃物):突き・削り・掘りなど用途別に使い分ける。独自の手研ぎが多い。

- 定規・ノギス:寸法の正確さを保つための計測具。

- 墨・チョーク:木材に印をつけ、削る範囲を見極めるために用いる。

こうした素材と道具を使いこなすことで、ただの木片が器の形に生まれ変わり、工芸の舞台裏を支える“木地”として完成します。

庄川挽物木地の製作工程

丸太から器のかたちへ、静かに削り出す職人の手

庄川挽物木地の製作工程は、丸太の選定から乾燥、ろくろ加工まで、すべてが職人の目と手で行われます。

- 丸太選び・玉切り

トチやケヤキの丸太を選び、用途に応じた長さに切断。木目の流れやクセを見極める。 - 割り取り・板取り

放射状に割ることで内部の歪みを軽減し、乾燥しやすくする。 - 天然乾燥

約半年〜1年をかけて屋外で自然乾燥。急激な乾燥は避け、木の割れを防ぐ。 - 粗挽き(あらびき)

乾燥後の材をろくろに固定し、荒く成形する。器の原型を作る段階。 - 再乾燥

粗挽きした木地を再び自然乾燥させ、木の動きを安定させる。 - 仕上げ挽き

寸法・厚み・均整を整え、精密に削り上げる。木目の向きや杢もここで際立たせる。 - 検品・出荷

割れ・ゆがみ・寸法誤差などを厳しく確認し、塗師や加飾職人へと引き継がれる。

この工程は一つとして機械任せにできず、すべての段階で“木の声を聞く”職人の感覚が求められます。

庄川挽物木地は、富山・庄川の自然と文化が育んだ木地素材の粋です。精緻なろくろ技法と、木目の美しさを活かす感性が融合し、塗りや蒔絵の完成度を陰で支えています。見えない部分にこそ宿る技と美。木の息づかいを削り出すこの素材工芸は、現代の暮らしに静かな存在感を与え続けています。