加賀友禅とは?

加賀友禅(かがゆうぜん)は、石川県金沢市を中心に作られている伝統的な手描き染めの着物です。17世紀の中頃、京都の絵師・宮崎友禅斎の画風が加賀の染色文化と融合し、花鳥風月を写し取るような絵画調の模様が特徴の加賀友禅が誕生しました。

「加賀五彩」と呼ばれる臙脂(えんじ)・藍・黄土・草・古代紫の深みのある五色を基調に、自然の草花や風景を写実的に描き出すその技法は、豪華絢爛な京友禅とは一線を画し、武家文化に根ざした気品ある美を今に伝えています。

手描きによる染色は、工程のすべてに熟練の技と根気を要し、その完成までに数ヶ月を要することもあります。加賀友禅は、まさに絹の上に描かれた一幅の芸術なのです。

| 品目名 | 加賀友禅(かがゆうぜん) |

| 都道府県 | 石川県 |

| 分類 | 染色品 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 53(97)名 |

| その他の石川県の伝統的工芸品 | 牛首紬、加賀繍、九谷焼、輪島塗、山中漆器、七尾仏壇、金沢漆器、金沢仏壇、金沢箔(全10品目) |

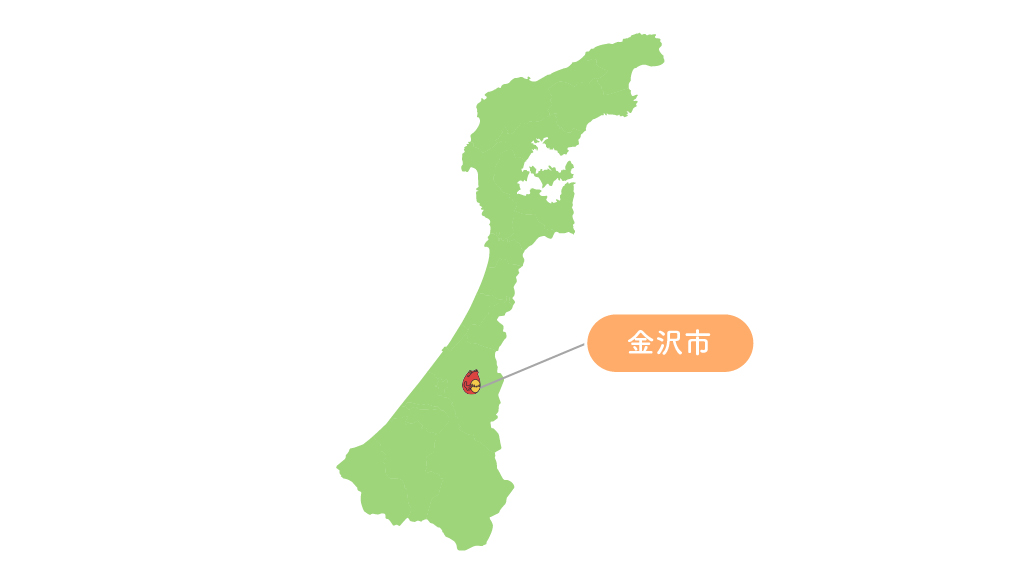

加賀友禅の産地

武家文化と自然の恵みが息づく、加賀の都・金沢

主要製造地域

加賀友禅の主産地である石川県金沢市は、江戸時代には加賀百万石を誇った前田家の城下町として栄えた地です。武家文化が色濃く残るこの街には、華やかさのなかにも品格を重んじる美意識が育まれました。

前田家による文芸・工芸・茶道の奨励があり、多くの文化人や職人が集いました。その中には染色技術者も含まれ、もともと行われていた無地染や色絵紋の染色技法が高度化する素地が整っていました。そこへ、京都の扇絵師・宮崎友禅斎の写実的な画風が加わり、金沢独自の手描き友禅へと発展していったのです。歴史的に見ても、金沢は武家の礼装としてのきもの文化が根強く、京の豪奢な友禅とは一線を画す、落ち着いた色調と写実的な図柄が求められてきました。これが加賀友禅における「加賀五彩」や草花文様の写生主義へと結実していきます。

また、加賀は湿潤な気候と美しい水源に恵まれた地域です。犀川や浅野川などの清流は、染めの重要な工程である「友禅流し」に適した水質を持ち、今なお川面に反物を泳がせる冬の風物詩として知られています。また、冬の雪深さと静寂もまた、色を抑えた落ち着きのある意匠に影響を与えてきたと考えられます。

このように、武家の精神、美意識の文化、そして自然環境の三位一体が、加賀友禅という染色芸術を育んできたのです。

加賀友禅の歴史

京の画風と加賀の染が出会い、絹に描かれた芸術が生まれた

加賀友禅の歴史は、染色文化と絵画技法が融合した近世の美術工芸史そのものと言えます。

- 1600年代前半(江戸初期):加賀藩内で無地染「梅染」が流行。染色文化の基礎が形成される。

- 1650年代:「色絵紋」など家紋を装飾する技法が定着し、装飾性が高まる。

- 1670年頃:京都の宮崎友禅斎が活躍。扇絵や衣装図案に写実的な表現を導入。

- 1710年代(宝永・正徳年間):友禅斎の画風が加賀に伝わり、手描き友禅の始まりとなる。

- 1750年代:自然を写し取るような写実表現が主流に。加賀五彩の色彩も定着。

- 1810年代(文化・文政期):草花・風景文様が一般化し、加賀友禅の型が確立する。

- 1870年代(明治初期):西洋化の波で一時衰退するも、芸術品として再評価され始める。

- 1920年代(大正末〜昭和初期):個人作家の名を冠した作品が現れ、多様な表現が登場。

- 1975年(昭和50年):加賀友禅が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:着物にとどまらず、帯・スカーフ・アート作品として現代的展開も進む。

加賀友禅の特徴

落ち着きの中に宿る、自然と人の心が織りなす美

加賀友禅の魅力は、まずその「写実性」にあります。牡丹や桜、紅葉や流水といった自然の風景が、まるで写生画のように緻密に描かれており、手描きならではの線の温かみや筆づかいが感じられます。こうした意匠は、写実を好む武家文化の中で磨かれてきたものです。色彩においても、「加賀五彩」と呼ばれる臙脂・藍・黄土・草・古代紫の五色が基調となっており、いずれも自然界に存在する深みのある色調です。これにより、華美ではなく、しっとりと落ち着いた品格をまとった作品に仕上がります。

意匠の中には「虫喰い葉」のような細やかな表現も取り入れられています。これは虫に食われたような葉の描写で、単なる装飾ではなく「自然は完全ではなく、それゆえに美しい」という東洋的な美意識を表したものとされます。

また、加賀友禅では模様が着物全体に連続して描かれる「続き柄」が多く見られ、仮仕立ての段階で絵柄の繋がりまで計算して染められます。この設計力と技術力の高さが、加賀友禅の真骨頂です。さらに加賀友禅の特徴として知られているのが「友禅流し」。かつては実際に犀川や浅野川に反物を流し、水洗いを行っていました。現在では衛生面などの配慮から専用施設で行われていますが、この光景は今も金沢の冬の風物詩として語られています。

加賀友禅の材料と道具

自然素材が支える、染の芸術

加賀友禅は、素材のすべてに自然の恵みが活かされています。植物由来の青花、米から作る糊、清流の水…。こうした自然素材と人の手仕事が融合して初めて、加賀友禅の精緻な美は生まれます。

加賀友禅の主な材料類

- 青花:ツユクサの花から採れる染料。下絵写しに用い、洗い流せる特性をもつ。

- 糸目糊:もち米の粉から作る糊で、染料のにじみを防ぐ役割を担う。

- 絹布:光沢と発色に優れた白生地(主に駒絽・ちりめんなど)。

- 染料:草木染料をベースにした顔料や合成染料など、加賀五彩の色調を表現。

加賀友禅の主な道具類

- 筆:青花写しや彩色用。穂先の細さが線の美しさを左右する。

- へら:糊置きや防染に使用。線の均一さを出す。

- 蒸し器:色を定着させる「蒸し」の工程で使用。

- 洗い桶:友禅流しで染料や糊を洗い流す工程に使用。

こうした自然素材と道具の精妙な扱いこそが、加賀友禅の品格を支える基盤となっています。

加賀友禅の製作工程

一筆一筆に込められた、絹上の風景画

加賀友禅の製作工程は、手描きならではの丁寧な積み重ねが連なります。

- 仮仕立て

着物の各パーツを仮縫いして模様の位置を確認。 - 下絵写し

青花で図案を反物に写す。 - 糸目糊置き

図案の輪郭に糊を置き、染料のにじみを防ぐ。 - 彩色

筆で加賀五彩の色を塗る。ぼかしや重ね染めも行う。 - 伏せ糊

模様部分を再度糊で覆い、地色を染める準備。 - 地染め

反物全体に地色を染める。 - 蒸し

染料を定着させるため高温蒸しを行う。 - 水洗い(友禅流し)

川や専用の流水施設で余分な糊や染料を洗い流す。 - 乾燥・補正

自然乾燥後、にじみやムラを補正。しみ抜きも行う。

こうして仕上がった加賀友禅は、色・構図・線の美が三位一体となった、まさに「絹の芸術作品」です。

加賀友禅は、加賀百万石の美意識が育んだ手描き染の頂点とも言える伝統的工芸品です。加賀五彩の落ち着いた色調と写実的な意匠は、和の品格と自然の美を静かに語りかけます。伝統を守りつつ、現代の感性にも応えるその姿は、今も多くの人々を魅了し続けています。