七尾仏壇とは?

七尾仏壇(ななおぶつだん)は、石川県七尾市および中能登町を主産地とする伝統的な仏壇です。北陸・能登の風土に根ざした堅牢な構造と、細部にまで彫刻と装飾を施す荘厳な美しさを併せ持ち、すべての工程を職人の手作業で仕上げることを特徴としています。

その製法は、過酷な自然環境や悪路にも耐える堅固な作りでありながら、金箔・蒔絵・彫刻・錺金具など、多様な伝統技術が集約された総合工芸。地域住民の信仰と美意識を映す、まさに「祈りの造形美」といえる仏壇です。

| 品目名 | 七尾仏壇(ななおぶつだん) |

| 都道府県 | 石川県 |

| 分類 | 仏壇・仏具 |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年7月22日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(31)名 |

| その他の石川県の伝統的工芸品 | 牛首紬、加賀友禅、加賀繍、九谷焼、輪島塗、山中漆器、金沢漆器、金沢仏壇、金沢箔(全10品目) |

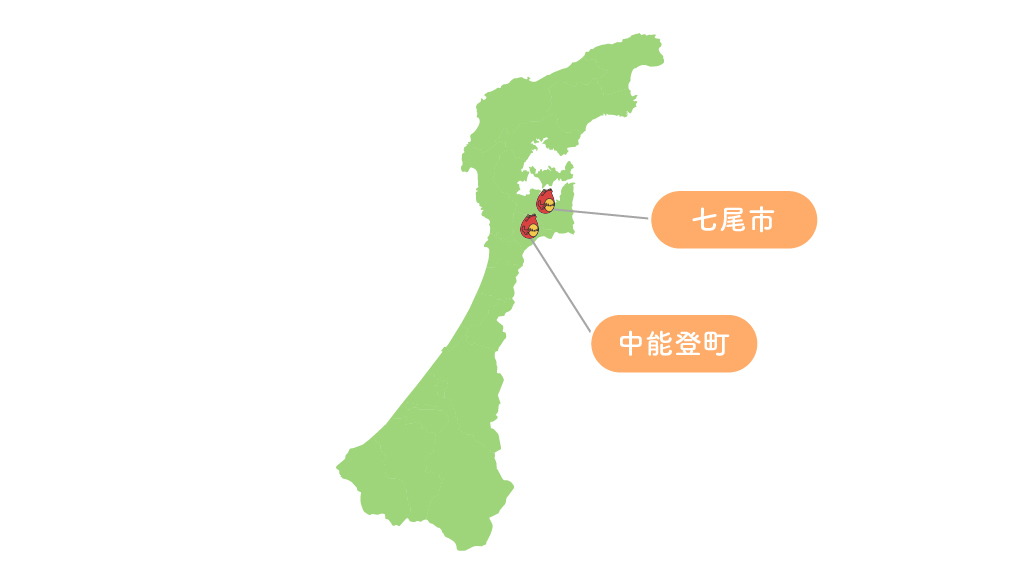

七尾仏壇の産地

能登の暮らしと信仰が育んだ、堅牢と装飾の融合

主要製造地域

七尾仏壇の主産地である石川県七尾市および中能登町は、能登半島の中央に位置し、海と山に囲まれた自然豊かな土地柄です。中でも七尾は、かつて加賀藩の北端を担う城下町として栄え、北前船交易の拠点でもありました。これにより、京都や金沢など上方の文化・工芸技術がいち早く伝来し、地域の仏壇製作にも大きな影響を与えました。

文化的には、能登地方では家々の信仰心が極めて篤く、仏壇は単なる宗教具ではなく、祖霊を祀る「家の中心」として受け継がれてきました。中山間地の農家では、広い仏間を備える家も多く、立派で荘厳な仏壇が求められたことが、七尾仏壇の大型・堅牢な構造に繋がっています。

また気候的には、冬場の積雪や海からの湿気があるため、長く使える耐久性と修理可能な構造が重視されました。その結果、分解可能な「柄組み」構造や、堅牢な木地作りの技術が発展したのです。こうした歴史的背景・文化的風土・気候条件が三位一体となって、七尾仏壇の堅牢さと華麗さを支えてきたのです。

七尾仏壇の歴史

農家の祈りを支えた、堅牢と荘厳の系譜

七尾仏壇の歴史は江戸時代に遡ります。信仰の対象として、また家の格式を示す象徴として、農家の中心に据えられるようになったことが起源です。

- 1700年代中頃(江戸中期): 農家で仏壇を備える習慣が定着。七尾で地元大工による仏壇製作が始まる。

- 1804〜1818年(文化年間): 能登の港町として七尾が発展。北前船交易で京都や金沢の仏壇装飾技法が伝わる。

- 1870年代(明治初期): 地元の職人たちが分業体制を整備。木地師・漆師・彫師・金具師など専門職が分化。

- 1890年代(明治後期): 中能登町にも製作が広がり、農家向け大型仏壇が主流となる。

- 1912〜1926年(大正時代): 能登の悪路や積雪に配慮した「柄組み」技法が実用化。

- 1930年代(昭和初期): 金沢の漆芸技法を応用し、金箔押しや蒔絵の華やかさが増す。

- 1978年(昭和53年): 七尾仏壇が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代: 家族の継承意識や修理依頼の高まりから、仏壇の再評価が進む。

七尾仏壇の特徴

完全手作業が生む、荘厳華麗な祈りの舞台

七尾仏壇の第一の特徴は、木地から装飾まで全工程が職人の手で仕上げられる点にあります。量産品にはない温もりと、ひとつひとつに込められた「祈りのかたち」が宿っています。金箔や蒔絵といった装飾には、金沢や京都由来の技術が活かされ、仏壇一面に花鳥風月や蓮華、鳳凰といった伝統的な意匠が描かれます。

構造面では、能登の農家に合わせた「多層折戸」や、分解・運搬ができる「柄組み(つかぐみ)」が採用されています。この柄組みは、仏壇を搬入できない間口の狭い農家でも設置できるよう工夫されたもので、分解修理が容易な点も大きな利点です。

七尾仏壇の材料と道具

堅牢を生む木と、華麗を描く素材と道具

七尾仏壇の製作には、長年の経験と感性で選ばれた材料と、数十種類におよぶ専用道具が用いられます。

七尾仏壇の主な材料類

- ヒノキ:強度と耐久性を備えた木地材

- ケヤキ:重厚な木目を活かした外装材

- 漆:塗りと加飾に使用される天然素材

- 金箔:荘厳美を演出する伝統装飾材

- 錺金具:装飾・補強を兼ねた金属細工

七尾仏壇の主な道具類

- 彫刻刀:装飾彫りの要となる精密刃物

- 刷毛:漆塗りに欠かせない道具

- 押し棒・箔ばさみ:金箔押しに使用

- 枘鑿(ほぞのみ):組立用の穴彫りに用いる

- 墨差し・定規:各部寸法と意匠の描写用

木の性質を読み、漆の乾きと金箔の圧を感じる職人の手業が、七尾仏壇の魅力を支えています。

七尾仏壇の製作工程

堅牢と荘厳をかたちにする、伝統技の連環

七尾仏壇の製作には数十の工程があり、すべて職人の手によって行われます。それぞれの技術が連なり、祈りの舞台を完成させていきます。

- 木地作り

木材を選定し、枘組みによる解体可能な構造で木地を組み上げる。 - 下地処理

木地に下塗り・地塗りを施し、漆の密着性を高める。 - 漆塗り

複数回にわたる塗りと研ぎを繰り返し、深い光沢を生み出す。 - 彫刻・蒔絵

仏教意匠や植物文様を彫り、彩色・蒔絵で装飾。 - 金箔押し

要所に金箔を貼り、荘厳な輝きを演出。 - 錺金具取付

装飾と構造補強を兼ねて金具を設置。 - 組立・仕上げ

各部材を精密に組み上げ、全体を整えて完成。

完成した七尾仏壇は、豪華さのなかに静謐さを湛え、世代を超えて受け継がれる「祈りの器」として暮らしに寄り添い続けます。

七尾仏壇は、能登の自然と信仰に支えられて育まれた、日本を代表する伝統的仏壇です。堅牢で荘厳な構造に加え、すべての工程が手作業で行われる点に、職人の技と心が宿ります。家族の祈りの中心として、今も変わらず暮らしに寄り添い続けています。