金沢漆器とは?

金沢漆器(かなざわしっき)は、石川県金沢市を中心に作られている伝統的な漆器です。17世紀前半、加賀藩前田家が京都・江戸から蒔絵の名匠を招いたことに始まり、武家文化と公家文化の融合によって、美術工芸としての漆芸が大きく花開きました。

その特徴は、堅牢な塗りの上に施される高度で繊細な蒔絵装飾、なかでも金銀粉を用いた華やかな「加賀蒔絵」にあります。茶道具や調度品を中心に、現在も一品製作を主とした美術工芸品として愛され続けています。

| 品目名 | 金沢漆器(かなざわしっき) |

| 都道府県 | 石川県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1980(昭和55)年3月3日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(23)名 |

| その他の石川県の伝統的工芸品 | 牛首紬、加賀友禅、加賀繍、九谷焼、輪島塗、山中漆器、七尾仏壇、金沢仏壇、金沢箔(全10品目) |

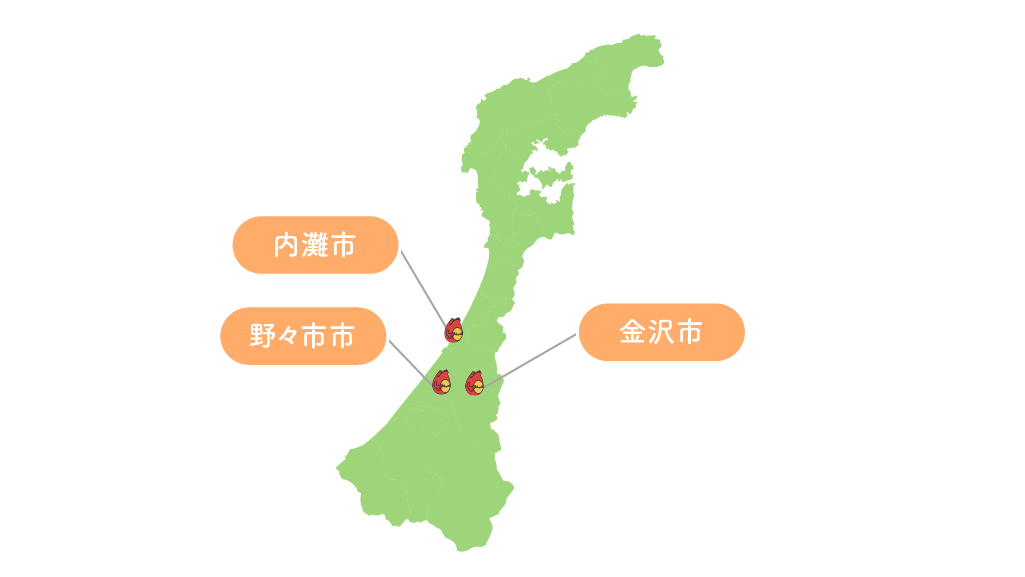

金沢漆器の産地

城下町文化が育んだ、絢爛な漆芸美

主要製造地域

金沢漆器の主産地は、加賀百万石の城下町として栄えた金沢市です。江戸時代初期、加賀藩主前田利常が京都や江戸から名工を招いたことで、京風の優美さと江戸の力強さを併せ持つ漆器文化が根付きました。藩工制度のもとで発展した蒔絵や塗りの技術は、武士の美意識と結びつき、茶道具や調度品といった格式高い道具類へと昇華されていきます。

文化的背景として、金沢は江戸期から文芸・工芸・茶の湯が盛んな都市であり、町人文化とも融合した工芸美が育まれました。武家や茶人が愛用する器物を生み出すことで、漆器は単なる生活道具を超えて、精神性を映す存在となりました。

また、日本海側特有の湿潤な気候も漆器製作に適しています。乾燥が早すぎると漆がひび割れるため、適度な湿度が保たれる金沢の気候は、繊細な塗膜や蒔絵の定着に最適であり、自然環境そのものが工芸の品質を支える要因となっています。

金沢漆器の歴史

藩主の招きから広がった、加賀の漆芸美

金沢漆器の歴史は、加賀藩政下における技術導入と保護政策により始まります。

- 1640年代:加賀藩主・前田利常が、京都の蒔絵師・五十嵐道甫、江戸の清水九兵衛を招き、蒔絵技術を導入。城下に工房が設けられる。

- 1680年代:茶道具や硯箱などに加賀蒔絵が施されるようになり、武家の必需品として定着。

- 1750年代:漆器製作が藩の奨励産業として整備され、町民への技術普及が進む。

- 1800年代初頭:加飾技法として螺鈿・卵殻・平文が導入され、表現の幅が広がる。

- 1873年(明治6年):ウィーン万国博覧会にて金沢漆器が展示され、国外での評価を得る。

- 1890年代:民間主導で工房が増加。調度品だけでなく日用品への応用も進む。

- 1980年(昭和55年):金沢漆器が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:現代建築や空間に調和する作品も制作され、茶道具を中心に根強い支持を受けている。

金沢漆器の特徴

金銀が織りなす、絢爛と品格の美

金沢漆器の最大の魅力は、なんといっても加賀蒔絵の華やかさにあります。漆で精緻に描かれた文様に、極細の金銀粉を振りかけて定着させることで、平面でありながら奥行きある表情が生まれます。たとえば、春の桜や秋の紅葉といった四季の移ろいを一枚の漆面に描くことで、自然へのまなざしと美意識が一体となった芸術が完成します。

中でも「高蒔絵」は、文様を何層にも盛り上げて立体感を出す技巧で、光の当たり方によって文様が浮き上がるように見えるという効果も。「研出蒔絵」では、複数の層を磨き出すことで複雑な色調や深みを実現するため、制作には非常に高い熟練が求められます。

意外と知られていないのが「卵殻」技法。卵の殻を割って白色の文様に仕立てるこの技法は、色彩の中に柔らかな陰影をもたらし、金銀との対比で静謐な美しさを演出します。金属で縁取る「覆輪」や、貝殻の光沢を使った「螺鈿」との組み合わせで、器の全体が調和のとれた一つの絵画のように仕上がるのです。

こうした装飾は、ただ豪華なだけでなく、持ち主の格式や美意識、時には願いや物語を映し出すものとして用いられてきました。金沢漆器の一品物には、まさに「使う芸術品」としての存在価値が息づいています。

金沢漆器の材料と道具

加飾に息づく、漆芸の精微な世界

金沢漆器の製作では、伝統的な塗りの技術と、極めて繊細な加飾技法が融合されます。使用される材料や道具も非常に専門性の高いものです。

金沢漆器の主な材料類

- 漆(うるし):下地塗りから加飾まで幅広く使用される天然樹液。

- 金粉・銀粉:蒔絵装飾の主要素材。

- 金属箔:覆輪や平文に用いられる。

- 貝殻・卵殻:螺鈿や卵殻技法に用いられる。

- 木地:ケヤキ・トチ・ホオなど、器の土台となる木材。

金沢漆器の主な道具類

- 蒔絵筆:極細の筆。絵柄を描くための主道具。

- 蒔絵振り筒:金粉・銀粉を均一に蒔くための筒。

- 砥石・炭:研出や表面仕上げに使用。

- 鏡面布:仕上げに文様を磨き上げ、光沢を出す。

これらの道具と素材を用いて、一つひとつの文様が丹念に描かれ、磨き出され、仕上げられていきます。

金沢漆器の製作工程

漆と金銀が織りなす、加賀蒔絵

金沢漆器の製作は、木地から塗り、加飾までを複数の職人が分業で担うのが基本です。

- 木地作り

器の素地を木材から成形。素材の性質に合わせた加工が求められる。 - 下地塗り

漆と地の粉などを混ぜた下地を数回塗り重ね、器の表面を整える。 - 中塗り・上塗り

漆を重ね塗りして、堅牢で美しい漆黒の基盤を作る。 - 図案描き

蒔絵筆で漆の図柄を描く。写実性と構図力が問われる。 - 金粉・銀粉蒔き

振り筒で金銀粉を蒔く。乾燥後、磨いて仕上げる。 - 研出し・加飾仕上げ

研出蒔絵や螺鈿などの技法により文様を完成させる。 - 最終仕上げ

光沢出しや覆輪加工など、細部を整えて完成。

こうした工程を経て生まれる金沢漆器は、単なる日用品ではなく、使う人の感性や美意識を映し出す芸術品。加賀が育んだ漆の美が、今も静かに輝きを放ち続けています。

金沢漆器は、加賀藩の美意識と職人の技が融合した、絢爛かつ品格ある美術工芸品です。堅牢な塗りと金銀の加飾が織りなす表現は、茶道具や調度品としての実用性を超えて、日本の工芸文化を象徴する存在となっています。