牛首紬とは?

牛首紬(うしくびつむぎ)は、石川県白山市白峰地区で生産される伝統的な絹織物です。およそ千年以上の養蚕と織物の歴史を持ち、特に「釘抜き紬(くぎぬきつむぎ)」の異名で知られるほどの耐久性と、節のある独特の風合いを兼ね備えています。

最大の特徴は、2匹の蚕が共同でつくる「玉繭(たままゆ)」から糸を手で引き出し、丁寧に手紡ぎした糸で織り上げる点にあります。この製法により、絹でありながら節があり、真綿のようなぬくもりを宿す柔らかい肌触りを実現しています。

| 品目名 | 牛首紬(うしくびつむぎ) |

| 都道府県 | 石川県 |

| 分類 | 織物 |

| 指定年月日 | 1988(昭和63)年6月9日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 11(26)名 |

| その他の石川県の伝統的工芸品 | 加賀友禅、加賀繍、九谷焼、輪島塗、山中漆器、七尾仏壇、金沢漆器、金沢仏壇、金沢箔(全10品目) |

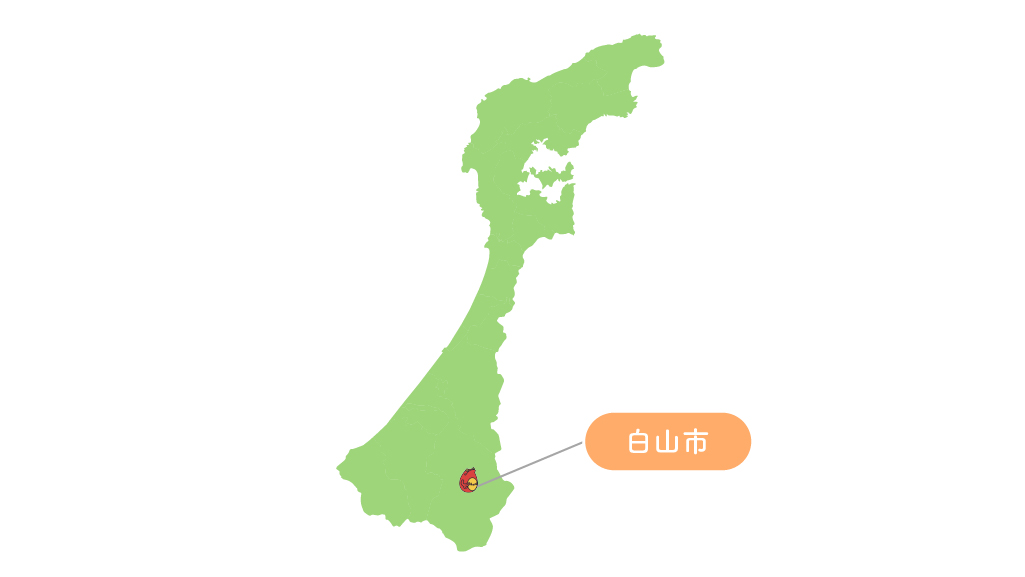

牛首紬の産地

霊峰白山の麓、雪国が育んだ絹織物の里

主要製造地域

牛首紬の産地である白山市白峰地域は、霊峰・白山の山懐に抱かれた豪雪地帯であり、かつて「牛首村」と呼ばれていました。この地名が牛首紬の名の由来となっています。文化・歴史・気候の三つの側面から、この土地が織物文化を育んだ背景をひもとくことができます。

白山信仰の中心地として知られるこの地には、古くから山岳修験者が出入りし、山麓の人々も自然とともに慎ましく暮らしていました。養蚕と織物は生活の基盤であり、江戸期には加賀藩への献上品や嫁入り道具としても重用されていたと伝えられます。山間地で外界と隔てられていたことが、かえって伝統技法の純粋な継承を促したのです。

また、冬季の長い閉ざされた時間が女性たちの手仕事文化を育てました。白峰の集落では「座繰り」と呼ばれる糸引き技術が代々継承され、家庭内で製糸から機織りまでが完結する暮らしが営まれていました。織物は贅沢品ではなく、生活そのものだったのです。

さらには、標高の高い地域であるため昼夜の寒暖差が大きく、繭の育成に適した自然環境が整っていました。また、豪雪による湿潤な空気は、糸の静電気を防ぎ、紬織物の製作に適していたとされます。

このように、牛首紬は白山の自然と文化の中で、生活に根差した実用品として、そして精神文化を体現する布として育まれてきたのです。

牛首紬の歴史

千年の手業が織りなす、山里の絹布の軌跡

牛首紬の歴史は、霊峰白山の信仰とともに歩んできた、静かで確かな伝統の物語です。山間の暮らしとともに育まれた技術は、消滅の危機を乗り越え、現代へと受け継がれています。

- 9世紀頃(平安時代):白山信仰の広まりとともに、修験者や参拝者が通う山道が整備され、麓の集落では養蚕文化が根付き始める。

- 1159年(平治の乱):都を追われた源氏の落人・大畠が白山麓に落ち延び、その妻が村の女性に機織技術を伝授したとの伝承が残る。これが牛首紬の起源のひとつとされている。

- 15世紀(室町時代):白山麓の各集落で家庭養蚕が一般化。冬季の家仕事として、婦人たちが座繰りで糸を引き、織物を行う文化が形成される。

- 1643年(寛永20年):旅行記『毛吹草』に「白山麓の強くて艶のある紬」に関する記述が現れる。牛首紬に類する織物がこの頃にはすでに存在していたと見られる。

- 18世紀(江戸時代中期):加賀藩が村落経済を支援。白峰村では製糸・織物が奨励され、牛首紬は副業的な生産から地場産品として広がっていく。

- 1870〜90年代(明治時代):集落単位での自給自足的な生産が続き、牛首紬は婚礼衣装や祝い着として珍重されるようになる。

- 1935年頃(昭和初期):牛首紬の生産は最盛期を迎え、普段着や行李布として広く使われる。家庭での機織りが盛んに行われていた時代。

- 1950年代後半(昭和30年代・戦後):化学繊維の普及と都市化により後継者が減少。繊維政策の影響もあり、生産が一時途絶える。しかし、地元の加藤三治郎らの尽力により1970年代以前から復興の動きが始まる。

- 1988年(昭和63年):牛首紬が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:新しい図案やデザインを取り入れた着物や帯の制作が進み、MIZENなどとのコラボによる洋装展開や体験型の取り組みもスタート。伝統と現代をつなぐ紬として再評価が進んでいる。

牛首紬の特徴

絹の艶と節の趣、素朴で気品ある風合いが魅力

牛首紬の布地には、他の織物には見られない不思議な存在感があります。それは、節のある糸がもたらすリズム感と、絹ならではの光沢が調和することによって生まれる美しさです。絹糸の不均一な太さが織物に豊かな表情を与え、無地であっても風景のような奥行きを感じさせます。

この風合いは、2匹の蚕がつくる「玉繭」から生まれるものです。玉繭は一般の繭に比べて形がいびつで、糸の引き出しが難しい反面、節がある分だけ布地に独特の“ちぢれ”や“ふくらみ”をもたらします。まさに一点ものの表情が宿るのです。

また「釘抜き紬」という異名のとおり、非常に強靭な構造を持ちます。これは糸が撚られておらず、繊維がふんわりと絡まりながら打ち込まれているため、力が分散しやすくなっているためです。あるいは、着物として長年愛用しても摩耗しにくく、着るたびに体になじむようになっていく特性もあります。

牛首紬の材料と道具

手に宿る節の美、糸から織りまですべてが手業

牛首紬の製作は、素材選びから製糸・染色・織りに至るまで、ほぼすべての工程を手作業で行います。とくに玉繭から糸を引き出す作業は、熟練の技を要します。

牛首紬の主な材料類

- 玉繭:2匹の蚕がつくる変形繭。糸が太く、節があるのが特徴。

- 絹糸:玉繭から手引きした節糸。強度と柔らかさを併せ持つ。

- 染料:草木染や合成染料など、用途に応じて使用。

牛首紬の主な道具類

- 鍋・釜:繭を煮て、糸を引き出す際に使用。

- 手繰り機:糸を手で引くための道具。

- 機織り機(高機・地機):織りの工程で使う手織り機。

- 框(かまち):機織りのテンション調整や柄出しに使用。

- 染色用の桶・刷毛:手染めのための染色道具。

牛首紬の製作工程

千年の繭に命を吹き込む、完全手作りの布づくり

牛首紬の製作には多くの工程があり、どれも省略の効かない手作業の積み重ねです。

- 繭の選別・煮繭

玉繭を選び、釜で煮て柔らかくする。 - 手引き製糸

煮た繭から2本の糸を丁寧に手で引き出す。これにより節のある独特の糸ができる。 - 撚糸(よりいと)

引き出した糸を撚って強度を高める。 - 精練・染色

不純物を取り除き、希望の色に染める。 - 整経・機上げ

経糸を準備して織り機に設置。 - 手織り

緯糸を打ち込んで柄や風合いを調整しながら織っていく。 - 仕上げ

織りあがった布を湯通しし、風合いを整えて完成。

牛首紬は、白山麓の自然と暮らしに根ざした、千年の技と知恵の結晶です。玉繭を手で紡ぎ、節のある糸で織り上げる独自製法は、素朴さと気品、丈夫さと柔らかさを兼ね備えた唯一無二の織物を生み出します。今も変わらぬ手作りの技で、着る人の人生に寄り添い続けています。