金沢箔とは?

金沢箔(かなざわはく)は、石川県金沢市を中心に作られる金属箔の工芸材料です。特に金箔においては国内生産量の99%以上を占め、仏壇仏具・工芸品・建築装飾など多岐にわたる用途に用いられています。

その技法は400年以上の歴史を持ち、金・銀・銅を絶妙に配合した合金を極限まで打ち延ばす「縁付金箔」の製造は、世界的にも稀な職人技術として2020年、ユネスコ無形文化遺産に登録された伝統建築工匠の技の一つにも選ばれました。

伝統と革新を併せ持つ金沢箔は、わずか1万分の1mmの輝きの中に、日本人の美意識と精緻な技術を宿しています。

| 品目名 | 金沢箔(かなざわはく) |

| 都道府県 | 石川県 |

| 分類 | 工芸材料・工芸用具 |

| 指定年月日 | 1977(昭和52)年6月8日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 33(64)名 |

| その他の石川県の伝統的工芸品 | 牛首紬、加賀友禅、加賀繍、九谷焼、輪島塗、山中漆器、七尾仏壇、金沢漆器、金沢仏壇(全10品目) |

金沢箔の産地

湿潤な気候、豊かな水、そして加賀文化が育てた金の都

主要製造地域

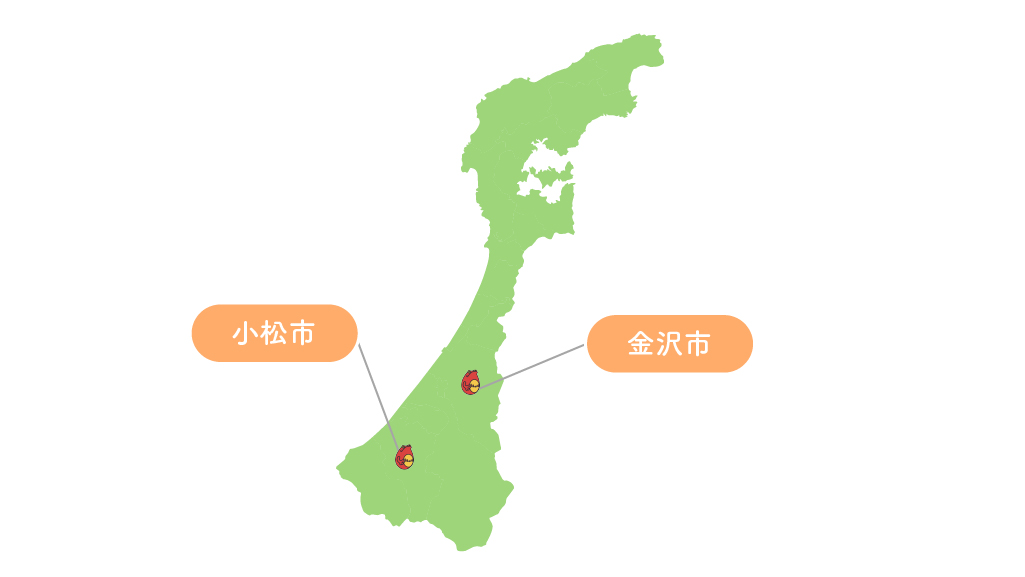

金沢箔の主産地は、石川県金沢市を中心に、小松市、白山市、富山市の一部にまたがる北陸の一帯です。中でも金沢市は、日本海に面し、冬には曇天と降雨が続く「弁当忘れても傘忘れるな」と言われるほどの湿潤な土地。実はこの「湿度の高さ」こそが、極薄の金属箔を打ち伸ばす工程において静電気を抑える役割を果たし、作業中の箔の付着や飛散を防ぐという理想的な条件なのです。

また、もうひとつの重要な要素が水。金沢は古くから清らかな水に恵まれており、和紙を漉く工程や、箔打紙の仕込み、道具の洗浄など、水の質が製箔全体の品質を左右します。この水質の良さが、後に金沢箔の代名詞ともなる「縁付金箔」の高精度を支えてきました。

さらに、歴史的・文化的背景も見逃せません。金沢は加賀百万石の城下町として、茶の湯や俳諧、蒔絵、漆器、九谷焼といった数多くの伝統文化が庶民にまで浸透した土地であり、こうした美意識の高い風土が金箔の需要を根付かせ、応用先の工芸品との連携も盛んに行われてきました。仏壇仏具への使用はもちろん、加賀蒔絵や加賀友禅、能装束の装飾にも金沢箔は重用されてきたのです。

自然条件と文化の融合。そのいずれが欠けても、金沢箔という唯一無二の伝統工芸は生まれなかったでしょう。

金沢箔の歴史

藩政とともに育まれた、金の技法と美意識の系譜

金沢箔の歴史は、戦国時代末期まで遡ります。金と権力が結びついていた時代、その輝きは信仰や威信の象徴でもありました。

- 1593年(文禄2年):前田利家が、名護屋城陣中より七尾の職人に金箔、金沢の職人に銀箔製造を命じた文書が残る。これが金沢箔の始まりとされる。

- 1600年代初頭(江戸初期):幕府による金銀管理体制が強化され、全国統制が進む中、加賀藩では密かに箔製造が続けられる。

- 1696年(元禄9年):幕府が「箔座」を設置し、江戸・京都以外での金銀箔の製造・販売を全面禁止。金沢ではこれ以降も秘匿的に箔打ちが継続。

- 1800年代初頭(文化文政期):金沢城の再建工事に際して、京都から箔職人が招聘され技術が再導入される。

- 1864年(元治元年):幕府が金沢での金銀箔製造を正式に許可。金沢箔は晴れて合法な地場産業として再スタートを切る。

- 1870年代(明治初期):箔打ちの自由化とともに産業化が進み、同業組合が設立。羽二重に次ぐ金沢の主産業に。

- 1910年代(大正期):電動箔打機が導入され、生産効率が大幅に向上。第一次大戦の影響で、ドイツ箔の代替として金沢箔が世界市場に躍進。

- 1940年代(昭和戦中期):金属統制令や戦時制限により壊滅的な打撃を受け、多くの職人が転業・廃業。

- 1950〜1980年代(高度成長期):仏壇仏具需要の拡大で箔業界が復興。断切金箔の量産化で生産規模が急拡大。

- 1977年(昭和52年): 金沢箔が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2020年(令和2年):縁付金箔の製造技術がユネスコ無形文化遺産(選定保存技術)に登録。国際的評価が高まる。

金沢箔の特徴

一万分の一ミリの奇跡、金と紙と人が織りなす技の結晶

金沢箔の最大の特徴は、何といってもその薄さにあります。約1万分の1ミリ、10円玉サイズの金合金を畳一畳分ほどにまで均一に打ち延ばす精度は、世界にも例がありません。その極薄にもかかわらず、箔は破れることなく、金本来の光沢と風格を失わずに輝きを保ちます。この精度を実現するため、金沢箔では純金に微量の銀や銅を加えた独自の合金を使用します。たとえば銀を加えると白っぽい明るい金色に、銅を多めにすると赤みを帯びた深い色合いになるなど、わずかな配合で微妙な色調を調整できるのです。

また、打ち伸ばしに用いられる「箔打紙」は、ガンピやミツマタなどを用いた特製の和紙で、数週間かけて仕込まれることもあります。この紙の質こそが金箔の質を決めるとされ、仕込み職人の存在も見逃せません。

金沢箔は「食べられる金」としても知られ、和菓子や日本酒、化粧品、さらにはネイルアートにも使われています。実際に金箔ソフトクリームや金箔コーヒーなど、観光客向けの新名物にもなっており、「見る工芸」から「楽しむ工芸」への展開も進んでいます。

金沢箔の材料と道具

金属と紙と水が織りなす、究極の素材美

金沢箔の製造には、金属だけでなく、和紙、革、水など、天然素材の質が極めて重要です。

金沢箔の主な材料類

- 金合金(四号色):純金94.438%、銀4.901%、銅0.661%の合金。色調と打ちやすさの両立を図る。

- 箔打紙:ガンピやミツマタなどを原料に手漉きされ、箔の打ち伸ばしに耐えうる特殊な和紙。

- 革盤・まき革:シカ革などで覆われた盤。静電気を防ぎ、箔を滑らかに移すために使用。

- 竹串・竹枠:箔の裁断や移しに用いる繊細な道具。

金沢箔の主な道具類

- 澄打機・箔打機:金属合金や澄を叩き伸ばす専用機械。電動タイプが主流。

- 裁断包丁:打ち上がった箔を規格サイズに整えるための刃物。

- 広物帳・箔合紙:打ち終えた箔を一時保管・梱包するための和紙製の帳面や紙。

金属、紙、水、革、道具、それぞれの精度と相性が響き合うことで、世界最高峰の金箔が生まれます。

金沢箔の製作工程

金に生命を吹き込む、緻密な二重構造の職人技

金沢箔の製造工程は「澄工程」と「箔工程」に分かれ、澄屋と箔打師という異なる職人たちが分業で担います。工程は100を超える細かな作業から成り立ちますが、ここでは主な流れをご紹介します。

澄工程(澄屋の工程)

- 金合わせ

純金に微量の銀・銅を加えて1300℃で溶解し、合金を鋳型に流して成型。 - 延金

成型された金合金を圧延機で約100分の5〜6mmまで帯状に延ばし、6cm角の「コッペ」に裁断。 - 澄打ち・渡し仕事

コッペを和紙に挟み、何度も澄打機で打ち延ばしながら紙を変えて、最終的に約21cm角、厚さ1/1000mmの「澄」に仕上げる。 - 澄切り

澄を12枚程度に小さく裁断し、箔打工程へ引き渡す。

箔工程(箔打師の工程)

- 打ち前

澄片を箔打紙にはさみ、牛革で包んで箔打機で加熱と打ちを数十回繰り返す。 - 抜き仕事

打ち上がった金箔を一枚ずつ「広物帳」に移し、仮保管。 - うつし・仕上げ

革盤に一枚ずつ箔を移し、竹の枠で裁断。規定サイズに整えたうえで、「箔合紙」に一枚ずつ重ねて仕上げる。

完成した金沢箔は、わずか1gの金から生まれる数十枚の輝き。まさに時間と技の結晶です。

金沢箔は、金属・和紙・水・湿度という自然と人の調和によって育まれた、日本を代表する伝統的工芸品です。400年を超える歴史の中で培われた製箔技術は、今や国内生産の99%を占め、世界が注目する“金の芸術”となっています。その輝きは、これからの時代にもなお新たな価値を映し出していくでしょう。