越前漆器とは?

越前漆器(えちぜんしっき)は、福井県鯖江市を主産地とする伝統的な漆器です。その起源は6世紀まで遡るとされ、現存する日本最古級の漆器産地として知られています。

特徴は、漆と地の粉を混ぜて塗り重ねる堅牢な下地と、重厚でつややかな「花塗り」と呼ばれる塗面。さらに、蒔絵・沈金といった加飾技法も加わり、暮らしの器としての実用性と、芸術性を兼ね備えています。

現在では業務用漆器の国内シェア80%以上を誇る一大生産地として、旅館・料亭・飲食業界などで高い評価を得ています。

| 品目名 | 越前漆器(えちぜんしっき) |

| 都道府県 | 福井県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 32(66)名 |

| その他の福井県の伝統的工芸品 | 越前焼、若狭塗、越前打刃物、越前和紙、若狭めのう細工、越前箪笥(全7品目) |

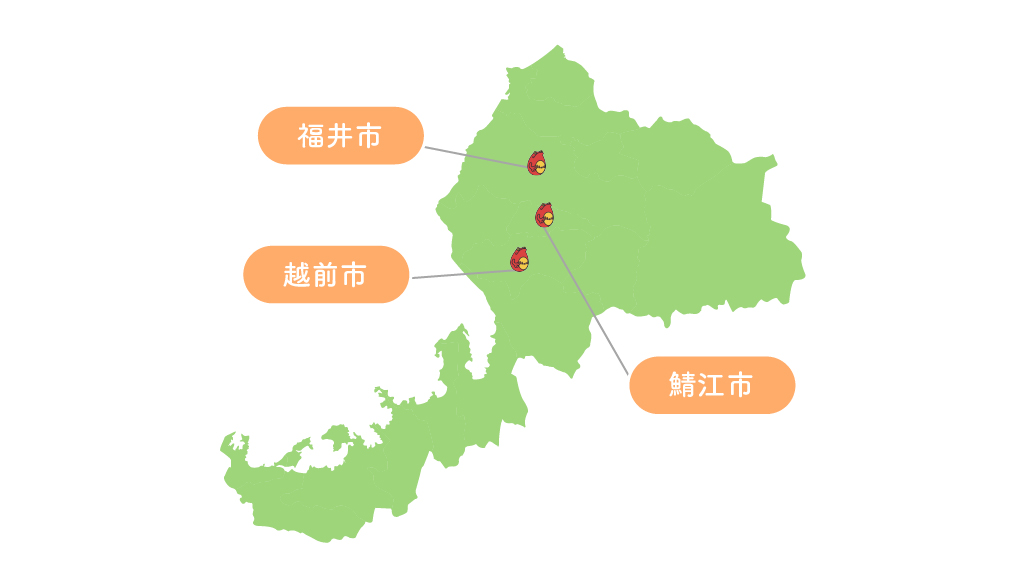

越前漆器の産地

山と川が育む漆芸の都、文化と気候に根ざすものづくり

主要製造地域

越前漆器の産地である福井県鯖江市は、山々に囲まれた盆地でありながら、日野川をはじめとする豊富な水系に恵まれた地です。漆芸に欠かせない湿度と安定した乾燥環境を両立できる気候条件は、漆の乾きやすさと仕上がりに大きく寄与してきました。

また、奈良・京都と北陸を結ぶ交通の要衝にあたり、古くから都の文化が流入しやすく、職人たちの往来も活発でした。江戸時代には北前船の交易圏にも組み込まれ、原材料の流通や販路拡大にとっても好立地となりました。

さらにこの地では、漆器製作に関わるさまざまな専門職人(木地師・塗師・蒔絵師など)が定着し、分業による高度な製作体制が早くから整っていたことも大きな強みです。

越前漆器の歴史

継体天皇の時代に始まる、1500年の漆の系譜

越前漆器は、古代から続く漆芸の源流ともいえる存在であり、その歩みはまさに日本の漆文化の歴史と重なります。

- 6世紀初頭(継体天皇の若年期):越前国の塗師が壊れた冠を修理し、「黒塗りの三ツ組椀」とともに献上。その技に感動した継体天皇が漆器生産を奨励したと伝承。

- 8〜9世紀(奈良〜平安時代):仏教文化の広がりに伴い、漆塗りの仏具や供物器が生産される。

- 15世紀(室町時代):社寺建築の増加とともに、法具・膳などの漆器需要が拡大。武家社会にも広がる。

- 1600年代(江戸前期):木地や塗りの技術が向上し、日用品としての椀・膳が普及。

- 1700年代(江戸中期):京都から蒔絵師が来訪し、絵画的装飾技法を導入。意匠の幅が広がる。

- 1800年代(江戸後期):輪島から沈金技術が伝来。線彫りによる繊細な装飾が可能に。

- 1880年代(明治20年代):製作・流通体制が整い、全国への出荷が本格化。業務用漆器の産地へと発展。

- 1930年代(昭和初期):旅館や料亭向けの漆器需要が拡大。分業体制が確立。

- 1975年(昭和50年):越前漆器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:現代的デザインや食洗機対応製品などの開発が進み、国内外に販路を拡大中。

越前漆器の特徴

堅牢な美しさと、使ってこそ真価を発揮する漆の器

越前漆器の魅力は、その堅牢な構造と、塗りの美しさにあります。木地に布を貼り、生漆と地の粉を練り合わせた下地を何度も塗り重ねることで、極めて丈夫で水や熱にも強い仕上がりになります。この工程が器を長持ちさせるだけでなく、滑らかな手触りと上品な艶を生み出すのです。

表面の「花塗り」と呼ばれる仕上げ塗装は、黒・朱を中心とした落ち着いた色調で、照明や自然光によって艶の見え方が微妙に変化します。中でも黒塗りの椀は「漆黒」とも称され、漆ならではの奥深い光沢が食卓を引き立てます。

また、装飾として施される蒔絵や沈金も、越前漆器の特長です。たとえば金粉をまいて花鳥風月を描く蒔絵は、器に物語を添える装飾芸術。沈金では細い刃物で彫られた線の中に金粉が埋め込まれ、繊細な輝きが生まれます。

越前漆器は外食産業向けの器として全国シェアの8割以上を占めており、「業務用で鍛えられた漆器」としても知られています。つまり、日常の中で何度も洗われ、使われることを前提とした実用品でありながら、美しさを損なわない。これこそが越前漆器が現代にも選ばれ続ける理由のひとつです。

越前漆器の材料と道具

地の粉と生漆が生む、堅牢な下地と艶

越前漆器では、器の素材(素地)から塗料、装飾にいたるまで厳選された材料と専用の道具が用いられます。なかでも漆と地の粉を混ぜた下地は、堅牢さと美しさを両立させる技の根幹です。

越前漆器の主な材料類

- ミズメザクラ・トチノキ:器の素地に使われる広葉樹材

- 地の粉(じのこ):焼いた砥石を粉砕したもので、下地強化に用いる

- 生漆(きうるし):漆の原材料で、塗りや接着に用いる

- 色漆・金粉・銀粉:装飾や加飾に使用

越前漆器の主な道具類

- 刷毛(はけ):漆を均一に塗布するための筆

- ヘラ・へら棒:下地の盛り上げや形状調整に使用

- 彫刻刀・沈金刀:文様や模様を彫り込む専用刃物

- 漆桶・漆室:塗りや乾燥の管理を行うための専用環境

漆器づくりは素材の選定から始まり、湿度・温度管理を含めた精緻な工程が続く、まさに“素材と環境を読む”工芸技術なのです。

越前漆器の製作工程

一つの器に宿る、職人たちの連携と分業の妙

越前漆器の製作は、木地作り・下地塗り・上塗り・加飾といった工程ごとに専門職人が分業で担うのが基本です。それぞれが高度な技術を持ち、連携によって高品質な製品を生み出します。

- 木地作り

器の形をつくる工程。ミズメザクラやトチなどの広葉樹を用い、轆轤(ろくろ)や刃物で椀や膳の形に成形します。 - 下地作業

木地に布を貼り、その上から地の粉と生漆を混ぜた下地を塗布。乾燥と研ぎを繰り返すことで、強靭な土台を作ります。 - 中塗り・上塗り

中間塗装の後、仕上げとなる「花塗り」などの上塗りを施します。室(むろ)と呼ばれる湿度管理された空間で乾燥させる。 - 加飾(蒔絵・沈金)

必要に応じて金銀粉による蒔絵や、線彫りの沈金を施し、意匠を完成させます。 - 仕上げ・検品

細部の磨きや補修を行い、最終的な検品を経て完成品となります。

こうして完成した越前漆器は、日常の器でありながら、見る者に静かな感動をもたらす“漆の芸術”として息づき続けています。

越前漆器は、1500年にわたり受け継がれてきた日本最古の漆器産地です。堅牢な下地と深い艶、そして日常に寄り添う実用性を併せ持ち、現代の食文化を支え続けています。美しさと機能が共存するこの器には、暮らしと工芸をつなぐ豊かな物語が宿っています。