越前和紙とは?

越前和紙(えちぜんわし)は、福井県越前市で1500年以上にわたり受け継がれてきた、日本を代表する手漉き和紙です。その歴史は、岡太川の川上に現れた一人の女性が紙漉きの技法を伝えたという伝説に始まります。この“川上御前”は「紙祖神」として今も地元で敬われ、全国でも唯一、紙の神様を祀る岡太神社・大瀧神社が存在します。

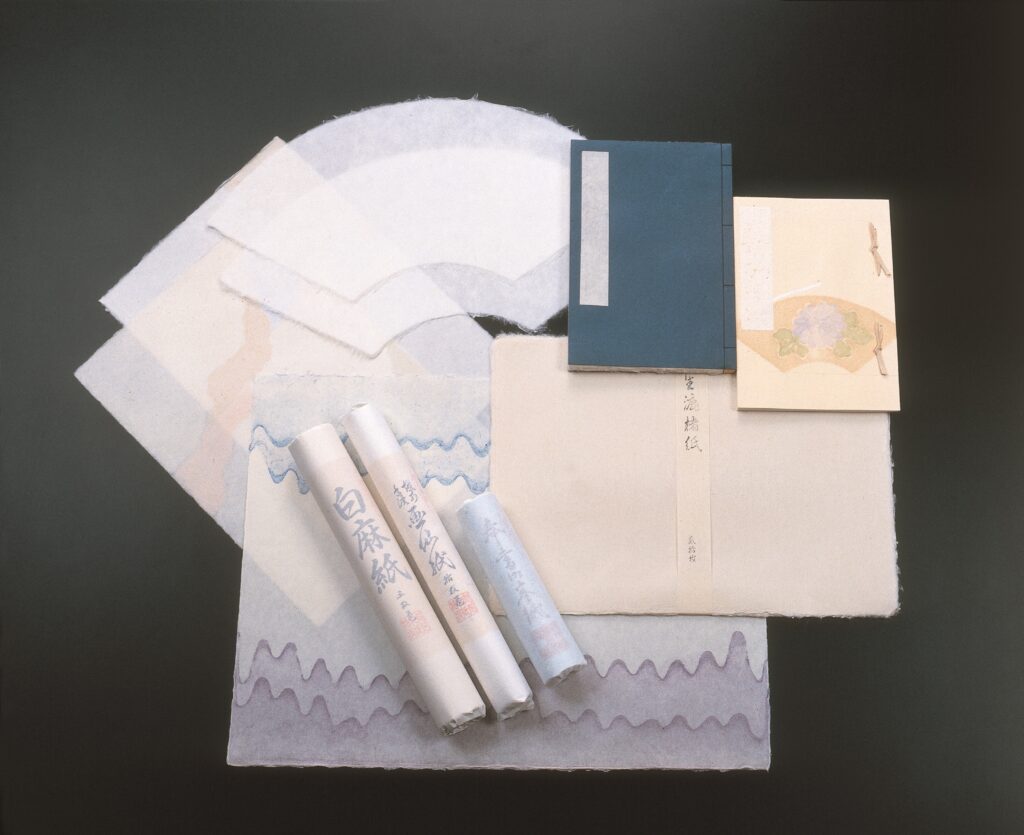

越前和紙の魅力は、単なる紙にとどまらず、美術や文化の基盤を支える存在であること。奉書紙から書画用紙、美術紙、襖紙、和傘の紙に至るまで、用途に応じた和紙が多様な技法で生み出され、現代では国宝や文化財の修復にも使用されています。

| 品目名 | 越前和紙(えちぜんわし) |

| 都道府県 | 福井県 |

| 分類 | 和紙 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 29(56)名 |

| その他の福井県の伝統的工芸品 | 越前焼、越前漆器、若狭塗、越前打刃物、若狭めのう細工、越前箪笥(全7品目) |

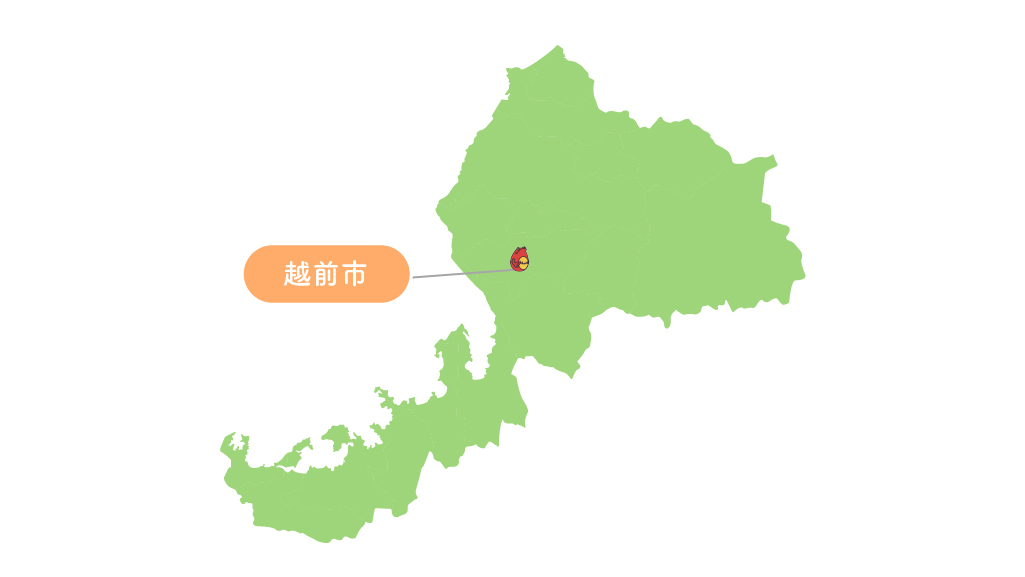

越前和紙の産地

紙祖神に見守られた、日本屈指の和紙の里

主要製造地域

越前和紙の主産地は、福井県越前市今立地区を中心とする一帯です。なかでも、紙祖神・川上御前を祀る岡太(おかもと)神社・大瀧(おおたき)神社が鎮座する五箇地区は、古くから紙漉きの技術が脈々と受け継がれてきた「和紙の聖地」として知られます。

歴史的に見れば、この地での紙作りの起源は1500年以上前にさかのぼり、奈良時代には写経用紙として、平安期には奉書紙として朝廷に献上されていた記録があります。江戸時代には幕府の御用紙を供給し、明治以降は芸術家たちの注文に応じて多種多様な和紙を開発。紙文化の変遷に常に寄り添ってきた地域といえます。

また、紙を漉くだけにとどまらず、「見て楽しむ和紙」「表現する和紙」として美術性を高める工夫がなされ、染色・加飾・模様づけといった高度な技法が花開きました。現在では、全国でも希少な和紙専門の資料館や、紙祖神にまつわる信仰文化が地域の中に息づき、観光と文化発信の場ともなっています。

気候的には、越前地方は冬の降雪と年間を通じた湿潤な気候に恵まれており、紙漉きの工程に適した環境です。特に、繊維の重なりを均一に整えるには空気中の湿度が重要であり、この自然条件が紙の強さと滑らかさを支えています。また、製紙に不可欠な清らかな水源として、岡太川の湧水が豊富に流れており、洗浄や紙料調整の工程において極めて重要な役割を果たしています。

このように、越前和紙の産地は、歴史・文化・気候のすべてが紙作りに理想的な環境を備えており、それが千年以上もの間、和紙文化の中心として栄え続けてきた理由なのです。

越前和紙の歴史

紙とともに歩んだ、1500年の美と技の系譜

越前和紙の歴史は、神話的な起源を含め、長く深く日本文化とともに歩んできました。

- 6世紀後半(飛鳥時代):岡太川の川上に現れた女性が紙漉きの技を伝えたという「川上御前」の伝承が始まりとされる。

- 710〜794年(奈良時代):写経用の紙として越前の紙が使用され、仏教文化とともに技術が広まる。

- 794〜1185年(平安時代):宮廷文化の中で越前奉書の技法が発展。公家の文書や和歌の書写に用いられる。

- 1185〜1333年(鎌倉時代):幕府や寺社への奉納品として重宝され、品質の高さが定評となる。

- 1336〜1573年(室町時代):越前奉書が将軍家や大名に用いられるようになり、格式高い公用紙となる。

- 1603年頃〜(江戸時代初期):幕府の御用紙に指定され、全国流通が本格化。出版文化にも和紙が浸透する。

- 1800年代(江戸後期):美術紙や装飾紙など、加飾和紙の開発が進み、職人技の幅が広がる。

- 1843年(天保14年):紙祖神を祀る「岡太神社」が建立され、川上御前信仰が制度化される。

- 1868年(明治元年):明治政府が発行した日本最初の紙幣に越前和紙が採用される。

- 大正〜昭和期:書道や日本画に適した画仙紙、美術工芸紙の製造が本格化。国内外の芸術家が愛用。

- 1976年(昭和51年):越前和紙が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 2014年(平成26年):「越前和紙の製作用具および製品 2523点」が国の重要有形民俗文化財に指定される。

越前和紙の特徴

手と水が描く、柔らかな美と多彩な表情

越前和紙は、ただ「書くための紙」にとどまりません。見て触れて、その美しさと存在感を味わう「工芸としての紙」なのです。画仙紙は日本画家たちに愛され、筆の運びに応じてにじみ方が変わる絶妙な繊維構造が魅力です。また、ふすま紙や和傘の紙などには、落水模様やすき入れ技法が施され、光に透かすとまるで絵画のような表情を見せます。

加飾技法のなかでも特に目を引くのが「墨流し」。これは、水面に浮かべた顔料と松脂がつくる波紋模様を、和紙にそのまま転写する技法で、まさに一枚として同じ模様が生まれない“水の芸術”です。

このように、越前和紙はその柔らかく美しい見た目の奥に、数百年、数千年単位の文化と技術を宿しているのです。

越前和紙の材料と道具

清流が育む繊維、熟練の目と手が選ぶ紙の命

越前和紙の製作には、伝統的な植物原料と、それを扱うための繊細な道具が用いられています。自然の恵みと職人の感性が、紙に命を吹き込みます。

越前和紙の主な材料類

- 楮(こうぞ):繊維が長く、強靭でにじみにくい。

- 三椏(みつまた):滑らかな光沢があり、書道や印刷用に適する。

- 雁皮(がんぴ):きめ細かく、しなやかな仕上がり。

- マニラ麻:破れにくく、現代的な用途に対応。

越前和紙の主な道具類

- 桁(けた):紙料をすくための枠。竹と木で組まれる。

- 漉き舟(すきぶね):紙料を入れる大型の桶状容器。

- 桶(おけ):繊維を水に分散・混合するための道具。

- 打ち棒・石臼:原料を叩きほぐすための道具。

- 漉き簀(す):紙の繊維を均一にすくうための簾。

こうした自然素材と職人技の融合が、越前和紙の類まれな質と美を生み出しています。

越前和紙の製作工程

一枚に込める、千年の記憶と技の軌跡

越前和紙の製作は、繊維の処理から漉き、加飾、乾燥に至るまで、多段階の手作業で進められます。

- 原料の下処理

楮・三椏・雁皮などの原皮を蒸して皮を剥ぎ、繊維を手作業で洗浄する。 - 煮熟・打解(だかい)

木灰などのアルカリで煮て繊維を柔らかくし、棒や石臼で叩いて繊維をほぐす。 - 紙料づくり

トロロアオイの粘液を混ぜた水に繊維を分散させ、すきやすい状態に整える。 - 漉き(すき)

簀桁(すけた)で紙料をすくい、縦横に揺らしながら厚みを均等に整える。 - 加飾(すき入れ・落水・墨流しなど)

装飾技法を加えることで、用途や表現に応じた和紙に仕上げる。 - 脱水・乾燥

紙を板に貼って水を抜き、天日または機械で乾燥させる。 - 仕上げ・選別

断裁や検品、場合によっては表面の整形などを行い、製品として完成させる。

一枚一枚の紙に、職人の息づかいと土地の風土が宿る越前和紙。その工程は、紙という媒体を超えた“工芸芸術”としての姿を浮かび上がらせます。

越前和紙は、1500年以上にわたり受け継がれてきた日本最古の和紙文化です。清らかな水と熟練の技によって漉かれるその一枚一枚には、歴史・信仰・芸術が息づいています。美術紙や修復紙として、未来へ語り継がれる「紙の芸術品」として、今も世界に誇る存在です。