越前箪笥とは?

越前箪笥(えちぜんたんす)は、福井県越前市を中心に製作されている伝統的な木工家具です。ケヤキやキリといった良質な国産木材を用い、釘を使わずに木を組む「ほぞ組み」や「込み栓」といった指物技術、越前打刃物に由来する鉄製の装飾金具、さらには漆塗りによる仕上げなど、越前の地に根づく多彩な工芸技術の粋が凝縮された箪笥です。

その存在感ある佇まいは、収納具であることを超えて、住まいの中に“用と美”を共存させる芸術品とも言えるでしょう。

| 品目名 | 越前箪笥(えちぜんたんす) |

| 都道府県 | 福井県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 2013(平成25)年12月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 6(7)名 |

| その他の福井県の伝統的工芸品 | 越前焼、越前漆器、若狭塗、越前打刃物、越前和紙、若狭めのう細工(全7品目) |

越前箪笥の産地

三つの工芸が融合する、越前ならではのものづくり

主要製造地域

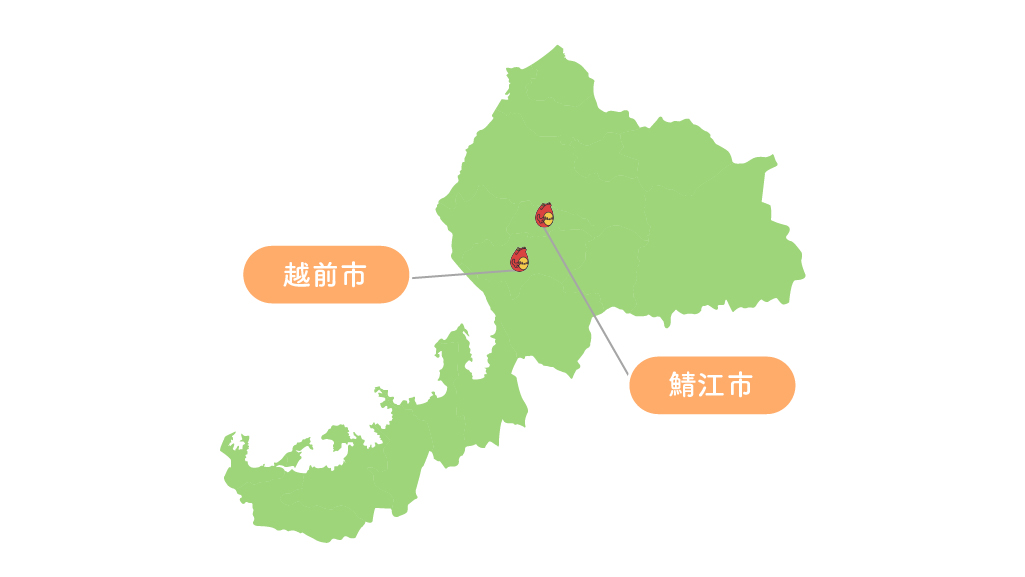

越前箪笥の主産地である福井県越前市は、古くから職人文化が根づいた地域です。特に越前市や鯖江市には、仏壇・漆器・刃物・和紙などの分業型工芸が共存しており、越前箪笥にはそれらの技術が融合されています。

北陸道の要衝として商人や職人が集まる場であったことから、優れた木工職人が育ちやすい土壌がありました。寺社建築や仏壇制作の技術を応用し、箪笥作りの高い技術が地域内で洗練されていきました。

気候的にも、越前地方は日本海側特有の湿潤な気候により、木材の乾燥・保存に適しており、特にキリは調湿性に優れ、防虫性も高いため、越前箪笥の内材として重宝されてきました。また、豪雪地帯でもあり、家財道具としての堅牢性が求められた地域性も、構造の強さに影響を与えています。

越前箪笥の歴史

暮らしとともに進化してきた、越前箪笥の歩み

越前箪笥の歴史は、江戸時代の民間家具に端を発します。商家や農家の生活における実用品として発展し、時代ごとに形状や装飾を変えながら、現在の芸術性の高い家具へと進化してきました。

- 1700年代中頃(江戸中期):越前地方で指物職人が増加。釘を使わない木工技術による箪笥づくりが始まる。

- 1800年代前半:仏壇や建具製作の技術が家具にも応用され、婚礼家具としての装飾箪笥が誕生。

- 1870年代(明治初期):近代化とともに鉄製の金具が使用され始め、越前打刃物の技術者が箪笥金具の製作に関与。

- 1890年代(明治後期):漆器の技法を用いた塗装箪笥が普及し、外観の豪華さと耐久性が向上。

- 1930年代(昭和初期):生活様式の変化により量産品が広まるが、手仕事の越前箪笥は婚礼家具として根強い人気を維持。

- 2013年(平成25年):越前箪笥が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:リノベーション家具やオーダーメイド家具として再評価が進み、現代空間に調和するデザインも登場。

越前箪笥の特徴

鉄と木が織りなす、力強さと気品の家具美

越前箪笥の魅力は、その構造の堅牢性と、工芸品としての意匠性が高次元で融合している点にあります。釘を使わずに木を組み上げる「ほぞ継ぎ」や「込み栓」といった指物技術により、長年使用しても歪みにくく、世代を超えて使い続けられる家具として重宝されてきました。

一見すると装飾性が目立つ越前箪笥ですが、実は“使って美しい”ことが最大の魅力です。引き出しや扉の開閉の滑らかさ、構造の精密さ、収納の機能性など、どれをとっても実用性に優れています。

特に前面に施される鉄製の飾り金具は、越前打刃物の伝統を受け継ぐ鍛冶職人の手によって打ち出され、牡丹や唐草、松などの縁起の良い意匠が彫られています。これにより、木の柔らかな風合いと鉄の硬質な質感のコントラストが生まれ、空間に重厚な存在感を与えます。

また、漆による仕上げも特筆すべき点です。木目を活かした拭き漆仕上げや、経年変化を楽しめる焼き締めなど、細部まで丁寧に施された塗装が、越前箪笥の美観を支えています。豆知識として、引き出し内部にはキリ材が使われることが多く、防虫・調湿効果により収納物の保存にも優れた効果を発揮します。

越前箪笥の材料と道具

越前の風土が育んだ、三技一体の素材と技術

越前箪笥の製作には、越前の自然と職人技が息づいた素材と道具が使われます。木工・金工・塗装の三分野が結集することで、堅牢で美しい家具が生まれます。

越前箪笥の主な材料類

- ケヤキ:重厚で木目が美しく、箪笥の表面材に多く使用される。

- キリ:軽量かつ調湿性に優れ、内部材や引き出しに最適。

- 漆:耐久性と艶を加える伝統的な塗料。

- 鉄:越前打刃物の技術で仕上げられた装飾金具に使用。

越前箪笥の主な道具類

- 鋸(のこぎり):木材の裁断に使用。

- 鑿(のみ):細部の加工やほぞの作成に欠かせない。

- 鉋(かんな):表面の仕上げや寸法調整に使用。

- 槌(つち):金具打ちや接合に使用する。

- 漆刷毛:漆塗りの工程で用いる伝統的な刷毛。

越前箪笥の製作工程

三位一体で仕上げる伝統家具

越前箪笥の製作は、木工・金具・塗りの三技術が連携する分業体制の中で行われます。それぞれの工程には高い専門性と熟練が求められます。

- 材選び・木取り

木目・硬さ・乾燥状態を確認し、用途に応じて木材を選定・裁断。 - 加工・組立

ほぞ継ぎや込み栓で接合し、骨組みを構成。引き出しや扉の精度も調整。 - 金具製作・取付

越前打刃物の技法で金具を製作し、装飾と補強を兼ねて打ち付ける。 - 漆塗り・仕上げ

表面を整え、下地処理を行った上で、漆を塗り重ねて艶と保護を施す。 - 検品・調整

引き出しの滑り具合や構造の安定性を確認し、最終調整を加える。

完成した越前箪笥は、静かに佇みながらも確かな存在感を放ち、使う人の暮らしに寄り添う“生きた工芸品”として、今日も受け継がれています。

越前箪笥は、指物・打刃物・漆器という越前の伝統技術が結集した、実用と美を兼ね備えた木工家具です。時代を超えて人々の暮らしに寄り添う“生きた道具”として、現代でも新たな価値を発信し続けています。