大阪泉州桐箪笥とは?

大阪泉州桐箪笥(おおさかせんしゅうきりたんす)は、大阪府の南西部に位置する泉州地域(堺市・和泉市・岸和田市など)で生産される伝統的な木工家具です。江戸時代中期に技術が確立されたとされ、良質な桐材を用いた重厚で優雅な造形が高く評価されています。

その魅力は、調湿性・耐火性・軽量性を備えた桐の特性を最大限に活かしつつ、木釘と組手による高度な接合法、丹念な磨き仕上げ、自然由来の着色など、手間を惜しまない工程にあります。中でも「胴丸型」と呼ばれる丸みを帯びた角の形状と、厚い材の重厚感は、大阪泉州桐箪笥を象徴する美意識の一端と言えるでしょう。

| 品目名 | 大阪泉州桐箪笥(おおさかせんしゅうきりたんす) |

| 都道府県 | 大阪府 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1989(平成1)年4月11日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 10(26)名 |

| その他の大阪府の伝統的工芸品 | 大阪金剛簾、大阪欄間、大阪浪華錫器、大阪唐木指物、大阪仏壇、堺打刃物、浪華本染め、いずみガラス(全9品目) |

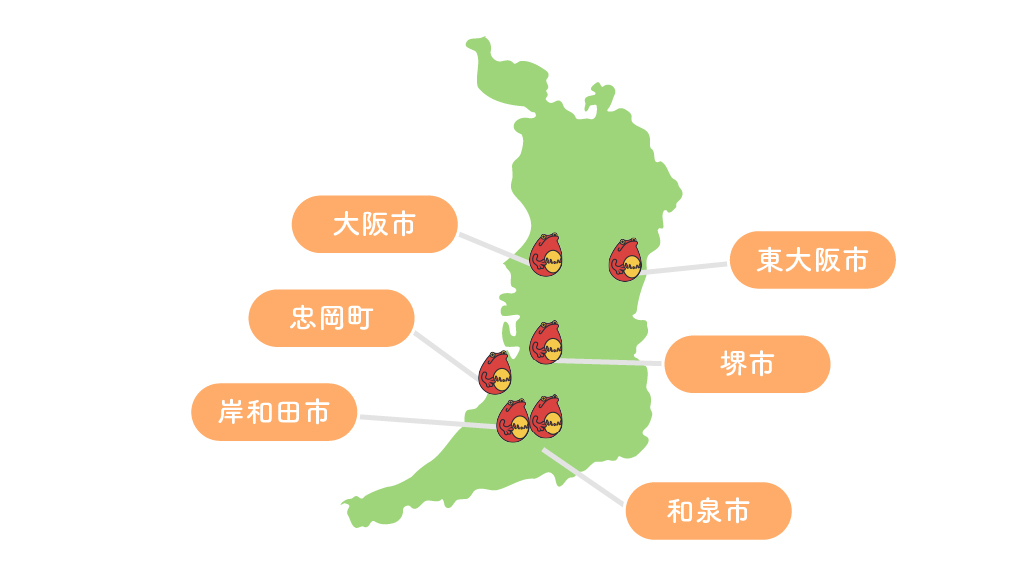

大阪泉州桐箪笥の産地

気候と生活文化が育てた、桐箪笥の一大拠点

主要製造地域

大阪泉州桐箪笥の主な産地は、大阪府南西部に広がる泉州地域です。特に堺・和泉・岸和田周辺では、江戸時代から木工産業が栄え、桐箪笥の製造が根付いてきました。

この地域は湿潤な気候に加え、江戸期には農家の副業として桐の植栽が奨励された背景もあり、良質な桐材の確保が容易でした。また、大阪市から堺を経て広がった流通網と、堺刃物などの金属加工産業の技術も加わり、精緻な木工製品の一大集積地として発展。

桐の特性を活かした「衣類を守る家具」として、泉州の桐箪笥は庶民から富裕層に至るまで広く支持され、今もなお高級桐箪笥の代名詞として全国に名を馳せています。

大阪泉州桐箪笥の歴史

火災と湿気に強い、“一生もの”の箪笥の歩み

大阪泉州桐箪笥のルーツは、江戸時代中期にさかのぼります。大坂の町人文化とともに木工家具の需要が高まり、火災や湿気から衣類を守る桐材の機能性が注目されたことで桐箪笥が普及しました。

- 1700年代(江戸中期):大阪市内で桐箪笥の製造技術が確立。町家や商家で広く使われる。

- 1819年(文政2年):桐の植樹が副業として推奨され、堺・和泉地域に桐の供給体制が構築。

- 幕末〜明治期:桐箪笥が嫁入り道具の定番に。泉州地域に産地が形成される。

- 1930年代(昭和初期):胴丸型など意匠性の高い箪笥が人気を博し、特注品市場が拡大。

- 1989年(平成元年):大阪泉州桐箪笥が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

大阪泉州桐箪笥の特徴

重厚感と優美さを兼ね備えた、日本屈指の高級桐たんす

大阪泉州桐箪笥の最大の魅力は、湿気や火災から衣類を守る桐の性質と、木工職人の卓越した技術が融合した“実用の美”にあります。特に、胴体の角を丸く仕上げた「胴丸型」はこの地域特有の形状で、重厚な風格と同時に優しい柔らかさを感じさせます。

構造面では、金属釘を使わず、木釘と組手によって接合されている点が大きな特徴です。これにより、軽量ながら強度と耐久性を両立しており、長年使用しても修復や再生が可能な“一生もの”の家具として信頼されています。

さらに、最終仕上げにはイボタ蝋が用いられ、独特の手触りと光沢が生まれます。光の加減で微妙に表情を変えるその仕上がりは、機能性だけでなく美的完成度にも優れた逸品として、今なお多くの人々に選ばれ続けています。

大阪泉州桐箪笥の材料と道具

良材と繊細な道具が支える、最高級桐箪笥の世界

大阪泉州桐箪笥には、素材の吟味と道具の選定が欠かせません。木材の目利きから加工、仕上げまで、一貫した手仕事が求められます。

大阪泉州桐箪笥の主な材料類

- 桐(キリ):湿度に敏感で軽量。調湿・防虫・耐火性に優れる高級木材。

大阪泉州桐箪笥の主な道具類

- 鋸(のこぎり):木取り・切断に使用。

- 鉋(かんな):面取りや仕上げに用いる。

- 鑿(のみ):組手加工や微調整に使用。

- 木槌・木釘:金属を使わない伝統的な接合のための道具。

- イボタ蝋:仕上げ用の自然由来ワックス。

こうした素材と道具を駆使して、調湿・耐久・美観を兼ね備えた家具が生まれます。

大阪泉州桐箪笥の製作工程

乾燥から組立て・着色まで、熟練が生む十のステップ

大阪泉州桐箪笥は、素材乾燥から組立、仕上げに至るまで、10以上の工程を経て完成します。

- 造材

年輪や木目に合わせて桐材を選び、1年程度の天然乾燥を行う。 - 木取り

柾目を整え、3〜4枚の板を糊付けして接着(柾寄せ)。 - 歪直し

くるいが生じた材を火で炙り、平面を削り出す。 - 矧ぎ加工

接合面を削り、糊付けして固定。 - 木地造り

各部品を切り出し、前板や戸の木地を作成。 - 本体加工

正面に柾材を貼り、乾燥後に組手加工を施す。 - 本体組立

脚や裏板を取り付け、全体の調整と水拭き、仕上げ削り。 - 引出加工

盆や引き出しを成形・調整。 - 引戸加工

開き戸・引き戸の制作。 - 仕上げ加工

仕上げ鋸で整え、着色、イボタ蝋で最終磨き。

こうした工程すべてが、家具でありながら「用の美」を体現した大阪泉州桐箪笥をかたちづくっています。

大阪泉州桐箪笥は、湿気や火災から衣類を守る桐の特性と、木釘や組手を駆使した高度な技術によって生み出される、日本有数の高級桐たんすです。伝統に裏打ちされた実用性と、美しい仕上がりを兼ね備えた“一生もの”の家具として、今も多くの人々の暮らしを支えています。