播州毛鉤とは?

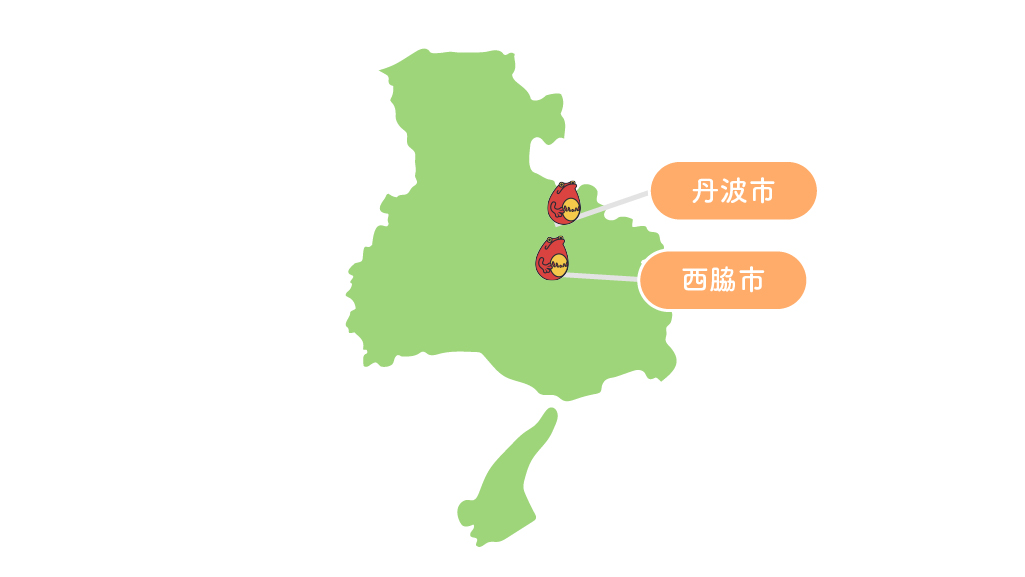

播州毛鉤(ばんしゅうけばり)は、兵庫県西脇市や丹波市を中心に作られている伝統的な擬似釣鉤(つりばり)です。もとは川魚を釣るための実用品でしたが、1cmにも満たない鉤に鳥の羽や絹糸、金箔などを巻きつけて昆虫を模したその造形は、工芸品としても高く評価されてきました。

アユ釣り用として特に知られる播州毛鉤は、魚の種類・水の透明度・水流の速さなどに合わせて使い分けられるほど、バリエーション豊かに作られています。その繊細で芸術的な外観と、自然環境に配慮した素材使いから、現代では鑑賞用としても注目を集める存在です。

| 品目名 | 播州毛鉤(ばんしゅうけばり) |

| 都道府県 | 兵庫県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 1987(昭和62)年4月18日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 5(9)名 |

| その他の兵庫県の伝統的工芸品 | 丹波立杭焼、出石焼、豊岡杞柳細工、播州そろばん、播州三木打刃物(全6品目) |

播州毛鉤の産地

清流と文化が育んだ、播磨の毛鉤づくり

主要製造地域

播州毛鉤の主産地は兵庫県の西脇市および丹波市です。この地域は「播磨国」として古代より栄え、京都・大阪といった上方文化の影響を強く受けてきた土地柄です。とりわけ西脇市は、かつては織物業で発展した「播州織」の産地としても知られ、精密な手仕事を得意とする風土が根付いています。

江戸時代末期に京都の毛鉤師の技術が伝わり、農家の副業として発展した背景には、京都文化への親和性と、農閑期の手工業に適した生活構造がありました。明治以降は水産博覧会への出展を通じて播州の毛鉤が全国に知られるようになります。

また、養蚕や手工業の文化が根強く、絹糸などの素材が身近に存在したことも、毛鉤の生産にとって大きな追い風となりました。羽根や金箔といった美術的な素材も、京都や堺などの流通圏を通じて比較的容易に入手可能であったことも、意匠の高度化を促したと考えられます。

さらに、豊かな森林と清流に囲まれたこの地域は、川釣り文化が定着しており、実用品としての毛鉤の需要が地域内に存在していました。さらに冬場に農作業が少なくなる風土は、細かな作業に適した時間と環境を提供し、職人技の研鑽を支えてきました。

播州毛鉤の歴史

京都の流れを汲み、播州で花開いた毛鉤技法の系譜

播州毛鉤の技術は、江戸時代末期に京都から播州へと伝えられ、農家の副業として定着していきました。

- 1600年代初頭(江戸初期):京都の釣鉤師・伊右衛門が「ハエ頭」と呼ばれる擬似鉤を開発。馬の尾や鯨の髭などを素材に使用したとされる。

- 1700年代前半:金箔や漆を施す高度な装飾技法が生まれ、視覚的にも昆虫に似せた意匠が確立。

- 1800年代前半:京都の技法が播州に伝わり、西脇・丹波地域で毛鉤生産が始まる。農家の副業として普及。

- 1850年代(江戸末期):播州毛鉤が他地域(秋田、加賀、土佐など)と並び全国で生産されるようになる。

- 1877年(明治10年):東京で開催された第一回内国勧業博覧会に出品。美術工芸品としての評価が高まる。

- 1893年(明治26年):シカゴ万国博覧会に出品。西洋の美術愛好家にも注目され、輸出品としての可能性も模索。

- 1920〜30年代(大正〜昭和初期):量産技術の向上により、釣具市場での地位を確立。

- 1970年代以降:趣味の釣りブームにより再評価。伝統工芸としての保存活動が始まる。

- 1987年(昭和62年):播州毛鉤が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:工芸品としての美術的価値が見直され、鑑賞用毛鉤の制作や展示も行われる。

播州毛鉤の特徴

1cmの鉤に込められた、自然と美の精妙な対話

播州毛鉤の最大の魅力は、その精巧な構造と美術工芸品としての完成度の高さにあります。約1cmという極小の釣鉤に、鳥の羽や絹糸、金箔などの自然素材を精密に巻きつけることで、本物の昆虫を思わせる姿を生み出しており、水中ではあたかも生きているかのような動きを見せます。

毛鉤の胴には艶やかな絹糸が巻かれ、光を受けて虹色にきらめき、羽根は細やかに角度を変えて取り付けられ、翅や脚のような自然な躍動感を演出します。これらは見た目の美しさだけでなく、実際に魚を誘うための“武器”としても機能しており、アユをはじめとする川魚に対して驚くほどの効果を発揮します。中でも「羽根を7回巻く」という定石は、外観の均整と水中での揺れのバランスを両立させるための、経験則に裏打ちされた黄金比とされています。

また、播州毛鉤は用途に応じて非常に多様な種類が作られており、500種類以上が存在するとされています。水の透明度や流れの速さ、天候などに合わせて、釣り人は最適な毛鉤を選びます。たとえば、澄んだ水では光沢を抑えた落ち着いた色合いのものが選ばれ、濁りが強い川では金箔の反射を利用して魚の注意を引くタイプが重宝されます。このように、毛鉤は自然との対話の中で最適解を模索する道具でもあるのです。

さらに、近年ではこの精緻な技術が美術品としても注目されるようになり、毛鉤をガラスケースに収めた飾り額や、記念品としての受注制作など、鑑賞を目的とした活用も広がっています。釣具でありながら芸術品でもあるという、二重の価値を持った播州毛鉤。その魅力は、実用品の枠を超えた“生きた工芸”として、現代にも深く息づいています。

播州毛鉤の材料と道具

自然が育む繊細素材、職人の指先が描く微細な意匠

播州毛鉤の製作には、極めて微細な自然素材と、それを操るための精密な道具が必要です。

播州毛鉤の主な材料類

- 鉄鉤:毛鉤の基礎となる釣鉤部分。鍛造された極小サイズ。

- 絹糸:胴巻きなどに用いられ、発色と光沢に優れる。

- テグス:鉤と仕掛けを接続する透明糸。

- 鳥毛:主にニワトリの尾羽。昆虫の脚・翅などを模す。

- 金箔:光の反射を生かし、装飾的な輝きを加える。

- うるし・光明丹:接着や彩色に使われる天然樹脂と顔料。

播州毛鉤の主な道具類

- 毛巻き棒:鉤に糸や羽根を巻きつける専用棒。

- ピンセット:微細な部材を操作するための精密工具。

- 先玉成形器:光明丹を練って粒状に整える工程で用いる。

- 漆筆:極小部位にうるしを塗るための細筆。

手仕事で一つ一つ制作される播州毛鉤は、これらの素材と道具を熟練の感覚で操ることで、その精緻な美を完成させています。

播州毛鉤の製作工程

一針に宿る職人の感性と鍛錬

播州毛鉤の製作は、およそ10を超える繊細な工程を経て完成します。以下に代表的な工程を紹介します。

- 底うるし塗り

鉤の一部に、うるしと砥石粉を混ぜた「光明丹」を塗る。 - 金箔貼り

乾燥後に金箔を張りつけ、鉤の反射効果と美観を高める。 - 先玉つけ

練った光明丹を小粒に整え、鉤の先端に装着。 - テグス装着

毛鉤の頭部にテグスを取り付ける。 - 羽巻き(先巻き)

尾羽を7回程度巻きつけて、虫の尾に見立てる。 - 胴巻き・帯巻き・元巻き

それぞれ順に胴体や足元を絹糸で巻き仕上げる。 - ミノ毛つけ

虫の脚や触角に見立てた繊細な毛を配置。 - うるし玉・金箔仕上げ

最後にうるしで小さな玉を作り、金箔で仕上げて完成。

このように、播州毛鉤は実用品でありながら、装飾品・芸術品としての側面を兼ね備えた、まさに“釣りの美術工芸”とも呼べる存在です。

播州毛鉤は、1cmに満たない釣鉤に鳥の羽や絹糸、金箔を施し、虫の姿を写実的に再現する播州発祥の伝統的工芸品です。実用性と芸術性を兼ね備え、環境にもやさしい素材で構成される毛鉤は、アユ釣りをはじめとする多彩な釣法で用いられています。伝統と自然への敬意が宿る精緻な工芸として、今も静かに息づいています。