紀州へら竿とは?

紀州へら竿(きしゅうへらざお)は、和歌山県橋本市を中心に製作される、ヘラブナ釣り専用の竹製釣竿です。全長2〜5.5mにもおよぶこの竿は、マダケ・コウヤチク・ヤダケという性質の異なる3種類の竹を部位ごとに使い分け、複数の節を丁寧に繋いで一本の竿に仕上げます。

その製作には「竿師」と呼ばれる熟練の職人が携わり、原料竹の選定から加工・漆塗り・装飾・調整まで、およそ130工程、1年の歳月をかけて仕立てられます。一本一本に職人の銘が刻まれる紀州へら竿は、単なる釣具を超え、伝統工芸品としての風格と価値を備えています。

| 品目名 | 紀州へら竿(きしゅうへらざお) |

| 都道府県 | 和歌山県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 2013(平成25)年3月8日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 10(10)名 |

| その他の和歌山県の伝統的工芸品 | 紀州漆器、紀州箪笥(全3品目) |

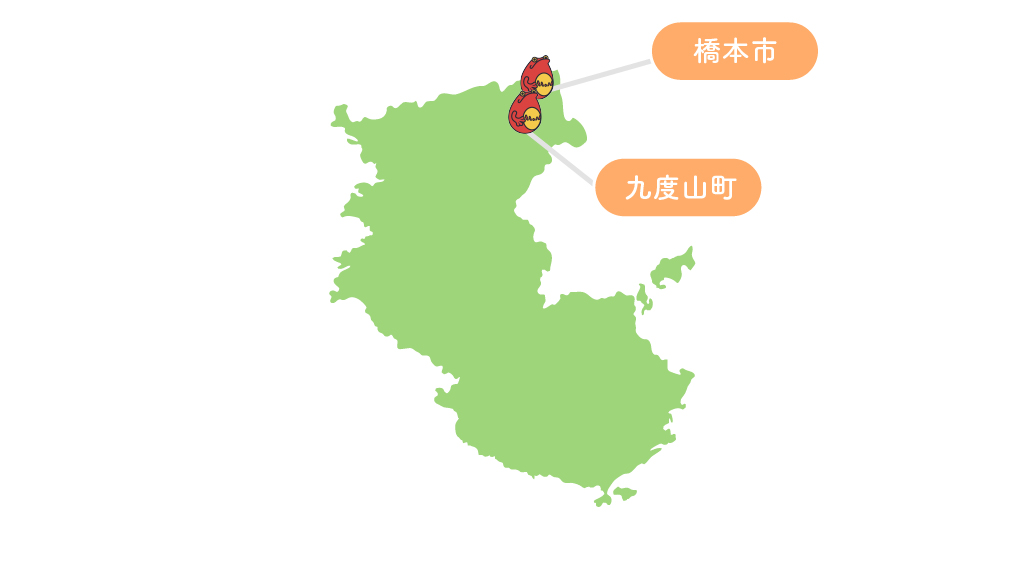

紀州へら竿の産地

紀伊山地に抱かれた竹の郷、橋本市が培った竿づくりの理想郷

主要製造地域

紀州へら竿の産地である和歌山県橋本市は、奈良県との県境に位置し、古くは高野参詣の宿場町として栄えた地域です。紀伊山地のふもとに広がるこの地は、森林資源に恵まれ、特にマダケやコウヤチク、ヤダケといった竿材に適した竹が豊富に育ちます。明治時代以降に大阪から伝来した竿製作の技術が、竹材の集散地であった橋本に根付いたことで、竹と職人技が融合した地場産業が形成されました。周辺では仏具や漆器などの手工芸も盛んであり、ものづくりの風土が竿師の育成にも貢献してきました。

紀州藩時代から紀の川水系での淡水釣りが盛んで、魚との静かなやりとりを楽しむ文化が根付いていたことも、へら竿需要の背景にあります。単なる釣具ではなく、趣味道具としての“道”の精神が橋本に息づいています。

また、温暖多湿な紀北地方は、竹材の育成・乾燥に適した環境といえます。昼夜の寒暖差が竹のしなやかさを育み、乾燥に際しても自然の気候を活かした工程が可能となることから、素材の質を最大限に引き出せる土地柄といえるでしょう。

紀州へら竿の歴史

明治の技術が昭和に根付き、現代へと受け継がれる

紀州へら竿の歴史は、大阪の竿師・溝口象二によって1882年に技術基盤が確立されたことに始まります。その後、彼の弟子筋である児島光雄と山田岩義が昭和初期に橋本市で独立し、それぞれの工房を構えたことで本格的な地場産業としてのへら竿づくりが根付きました。

- 1882年(明治15年):大阪の竿師・溝口象二がへら竿製作の技術体系を確立。

- 1890年代:和歌山県内に竹材の集積地として橋本市が注目され始める。

- 1920年代(大正末期):溝口象二の弟子筋が橋本に入り、竹の産地との連携が進む。

- 1930年代(昭和初期):児島光雄と山田岩義が橋本市で独立。紀州へら竿の基礎が定まる。

- 1940年代(昭和戦時期):戦時体制のもと釣具需要が減退、一時生産縮小。

- 1950年代(昭和中期):戦後の釣りブームでへら竿の人気が復活。竿師が増加し、竿銘文化が確立。

- 1990年代:バブル期に伴う高級竿需要が高まり、美術性の高い装飾竿が登場。

- 2013年(平成25年):紀州へら竿が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現在:釣り人口の減少により竿師の高齢化が進むも、後継者育成と地域振興の連携が強化されている。

紀州へら竿の特徴

手にした瞬間から始まる職人との対話

紀州へら竿の魅力は、その繊細なしなりと、まるで命を持ったような感応性にあります。魚の小さな動きも穂先にしなやかに伝わるため、「竿が魚と話す」と表現されることもあります。素材に使われる3種の竹──マダケ・コウヤチク・ヤダケの性質を見極め、最適な配列で組むことで、精妙なバランスと操作性を実現しているのです。

さらに、外観の美しさも特徴です。たとえば、握りに巻かれる「籐」は、経年で飴色に変化し、使い込むほどに手になじみます。また漆塗りの胴に金銀粉で描かれる文様には、鯉や松、流水文など釣り人の吉祥を願う意匠も施されます。

紀州へら竿の材料と道具

三種の竹が織りなす精妙な調和と、職人の勘

紀州へら竿の製作には、自然素材と手仕事を融合させた緻密な工程が求められます。

紀州へら竿の主な材料類

- マダケ:穂先に使用。弾力性に富み、繊細なアタリを捉える。

- コウヤチク:中節部に使用。バネが強く、反発力に優れる。

- ヤダケ:元竿に使用。堅牢で和弓にも用いられる高剛性素材。

- 漆:竿の塗装に使用。指で塗り重ねて艶を出す。

- 籐(とう):握り部分に巻く天然素材。美観とグリップ性を両立。

紀州へら竿の主な道具類

- 炭火・ため木:火入れ用。竹のクセを直して真っ直ぐに整える。

- 錐(きり):中抜きに使用。節を抜いて穂先が中に納まるようにする。

- 刃物・ヤスリ:穂先削りに使用。バランスを見ながら成形する。

- 漆刷毛・金銀粉:装飾に使用。漆塗りと蒔絵風の仕上げを行う。

竹の選定から削り、装飾にいたるまで、五感と経験を駆使する職人技が支えています。

紀州へら竿の製作工程

130もの手仕事を重ねて、一本の竿が生まれる

紀州へら竿の製作には、130を超える工程が存在します。ここでは代表的な流れを紹介します。

- 生地組み

原料竹を伐採・乾燥させ、太さ・粘り・しなりを見極めて最適な組み合わせを選ぶ - 火入れ

竹を炭火で炙り、「ため木」に通して矯正。直線性と反発力を高める。 - 中抜き

錐で内側の節を抜き、穂先を中に収納できる構造にする。 - 穂先削り

4本の角竹を接着して削り出す。全体の調子を左右する緻密な作業。 - 握りの装飾

紙を巻いて成形し、籐や漆、金銀粉で意匠を加える。 - 胴漆塗り

指で漆を塗り、乾燥・磨きを繰り返して美しい艶を出す。 - 仕上げ・調整

各節を繋ぎ、火入れで最終調整。しなりとバランスを細かく調節して完成。

こうして一本の紀州へら竿が完成するまでには、素材の命を活かす繊細な手仕事と、職人の審美眼が息づいています。

紀州へら竿は、釣具としての機能を超えた“工芸の竿”です。三種の竹を巧みに組み合わせた精緻な構造、美しい装飾、そして竿銘に込められた職人の誇り、そのすべてが一本の竿に凝縮されています。竹の郷・橋本で脈々と受け継がれてきた竿師たちの技と精神は、いまも静かに、そして確かに未来へと繋がれています。