萩焼とは?

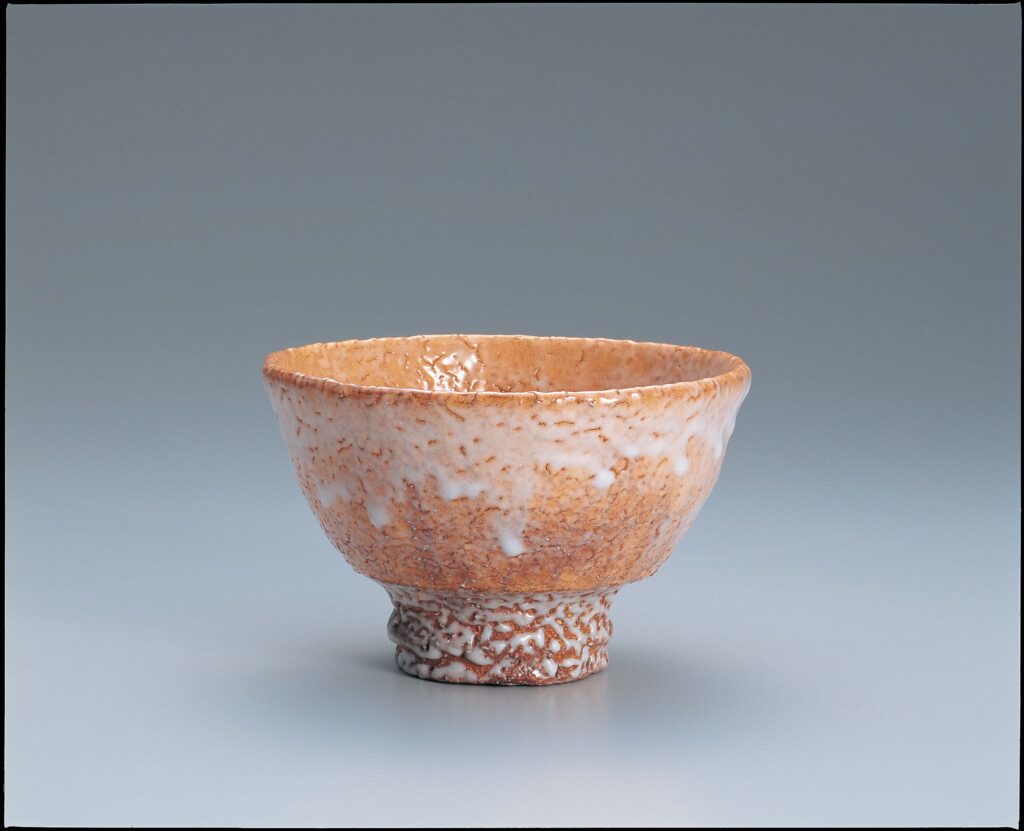

萩焼(はぎやき)は、山口県萩市および長門市・山口市などで作られる、日本を代表する陶器の一つです。17世紀初頭に始まり、主に茶陶として発展してきました。その魅力は、何といっても使い込むほどに表情が変化する「萩の七化け」にあります。表面に細かな貫入(かんにゅう)が入り、使うほどに茶や酒が染み込み、しっとりとした深みを帯びていく。そんな時間とともに育つ器の姿が、多くの茶人や器好きを惹きつけてきました。

やわらかく温かな手ざわり、控えめで上品な色彩、そして土と炎が織りなす素朴な景色。萩焼は、侘びの美を体現する器文化の象徴として、今日も多くの作家により継承・進化を続けています。

| 品目名 | 萩焼(はぎやき) |

| 都道府県 | 山口県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 2002(平成14)年1月30日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 11(12)名 |

| その他の山口県の伝統的工芸品 | 大内塗、赤間硯(全3品目) |

萩焼の産地

侘びと歴史が息づく、山陰の城下町・萩

主要製造地域

萩焼の主産地である山口県萩市は、江戸時代に毛利輝元が開いた萩藩(長州藩)の城下町として発展しました。今なお武家屋敷やなまこ壁の町並み、白壁の土塀などが残され、国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されています。こうした歴史的な景観が、萩焼の侘び寂びと響き合い、器に込められる精神性の背景となっています。

萩は吉田松陰や高杉晋作をはじめとする幕末の志士たちを輩出した地であり、学問と精神文化の薫り高い土地柄でもあります。また、毛利家が茶道を深く尊び、藩内に茶の湯文化を浸透させたことが、萩焼が茶陶として発展する土壌を整えました。

気候的には、山陰地方特有の湿潤な気候と寒暖差が、陶土の乾燥や焼成に独自の工夫を求める環境を生み出し、現在のしっとりとした質感や柔らかな肌合いの焼き物に繋がっています。また、近隣に良質な陶土を産する見島・金峰山・大道があり、焼き物に適した自然条件が整っていたことも、この地に窯業が根づいた大きな要因です。

萩焼の歴史

朝鮮陶工の来訪から始まる、400年の茶陶の道

萩焼の歩みは、城下町萩の築城とともに始まりました。政治・文化・技術が交差した地で、400年にわたって陶芸文化が育まれてきました。

- 1592年(文禄元年):文禄・慶長の役により、多くの朝鮮陶工が渡来。

- 1604年(慶長9年):毛利輝元、萩城築城。朝鮮陶工・李敬兄弟が召され、御用窯創設。

- 1610年代:茶人・古田織部らの影響で、茶陶需要が高まる。萩焼も茶碗制作を本格化。

- 1657年(明暦3年):第2の御用窯が長門市深川に設けられ、萩焼の産地拡大が進む。

- 18世紀前半(江戸中期):貴族や武士層の間で萩焼の茶碗が重用され、格式ある茶陶としての地位を確立。

- 幕末〜明治期:藩の崩壊とともに一時衰退するが、民間での創作が続く。

- 1930年代(昭和初期):民藝運動の高まりの中で萩焼の美が再評価され、作家陶芸へと広がる。

- 2002年(平成14年):萩焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:現代的な造形や日常使いの器も登場し、使う芸術として国内外に再注目されている。

萩焼の特徴

手に馴染み、時をまとう。唯一無二の“育つ器”

萩焼の最大の魅力は、器そのものが使い手とともに成長していくという特性にあります。表面には「貫入(かんにゅう)」と呼ばれる細かなひびが入り、使い込むうちに茶や酒が染み込み、器の色味や風合いが次第に変化します。この現象は「萩の七化け」と呼ばれ、季節や用途によっても変化の仕方が異なります。

例えば、枇杷色の茶碗に煎茶を淹れ続けると、ほんのり茶色に色付き、柔らかな陰影が浮かびます。白萩釉の器には、お酒を注ぐことで青みがかった透明感が増すこともあり、使い方次第で器が語りかけてくるようです。

また、一般的な磁器とは異なり、土の粒子が粗く焼き締まりが甘いため、手ざわりが非常に柔らかく、手に吸い付くような感触を覚える人も少なくありません。この手ざわりは、素地をあえて高温で硬化させず、薪窯で長時間かけて焼き上げるという独自の工程から生まれます。

萩焼の材料と道具

地の土が生む風合い、伝統を支える素朴な道具たち

萩焼の製作は、地元で採れる3種の土を配合するところから始まります。土の質感と釉薬の繊細な反応が、萩焼特有のあたたかみを形づくります。

萩焼の主な材料類

- 見島土:鉄分を多く含む、萩市見島産の陶土。

- 金峰土(みたけつち):耐火性を高めるため加える粘り強い土。

- 大道土:防府市〜山口市にかけて産出。基礎的な素地形成に使われる。

- 枇杷釉:半透明の釉薬で、下地の土色が柔らかく透けて見える。

- 白萩釉:雪のように白い被膜を形成する釉薬。

萩焼の主な道具類

- 蹴ろくろ:足で蹴って回転させる伝統的成形道具。

- へら・竹べら:器の成形や仕上げに用いる。

- 筆・スポイト:化粧掛けや釉掛けに使う。

- 薪窯(アカマツ):焼成時の火加減や煙の影響で独特の景色が生まれる。

素材の質と職人の手業が融合して、素朴で味わい深い器が生まれるのです。

萩焼の製作工程

一器一作、時を刻む萩焼の製作工程

萩焼の多くは分業ではなく、作家自身が一貫して手がける「一器一作」。工程のすべてに手間と心が込められています。

- 成形

蹴ろくろなどで形を作り、2〜3日乾燥させる。 - 化粧掛け

素焼き前に化粧土を掛け、色調や模様を演出。 - 素焼き

700〜800℃で約15〜16時間焼成。器の強度を高める。 - 釉掛け

枇杷釉・白萩釉などを用い、色合いを整える。 - 本焼成

薪窯で1,200℃前後、1〜2日かけてゆっくり焼く。 - 冷却・完成

自然冷却でじっくりと仕上げ、最終検品を行う。

こうして完成した萩焼は、焼成中の炎の流れや灰の痕跡によって、同じものが二つとない「景色」を持つ器となります。日常の中に美を宿す器、それが萩焼の真価です。

萩焼は、朝鮮陶工の技と茶道文化が融合し、400年にわたり育まれてきた「使うことで完成する器」です。土と釉薬、火と時間が織りなす柔らかな表情と、日々の使用で深まる風合いは、まさに“暮らしとともに育つ工芸”。器と対話しながら変化を楽しむ、そんな豊かな時間を与えてくれる焼き物です。