越前焼とは?

越前焼(えちぜんやき)は、福井県丹生郡越前町で作られる伝統的な陶器で、日本六古窯のひとつに数えられる長い歴史を持つ焼き物です。平安時代末期にはすでに生産が始まっていたとされ、鎌倉・室町時代には日用品として全国に広く流通していました。

その魅力は、越前の地で採れる鉄分を多く含んだ良質な陶土を活かし、釉薬を使わずに焼き締めることで生まれる素朴な風合いと、耐久性に優れた堅牢なつくりにあります。高温でじっくりと焼かれることで土肌には自然釉が生まれ、表情豊かな景色を器に宿します。

| 品目名 | 越前焼(えちぜんやき) |

| 都道府県 | 福井県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1986(昭和61)年3月12日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 10(21)名 |

| その他の福井県の伝統的工芸品 | 越前漆器、若狭塗、越前打刃物、越前和紙、若狭めのう細工、越前箪笥(全7品目) |

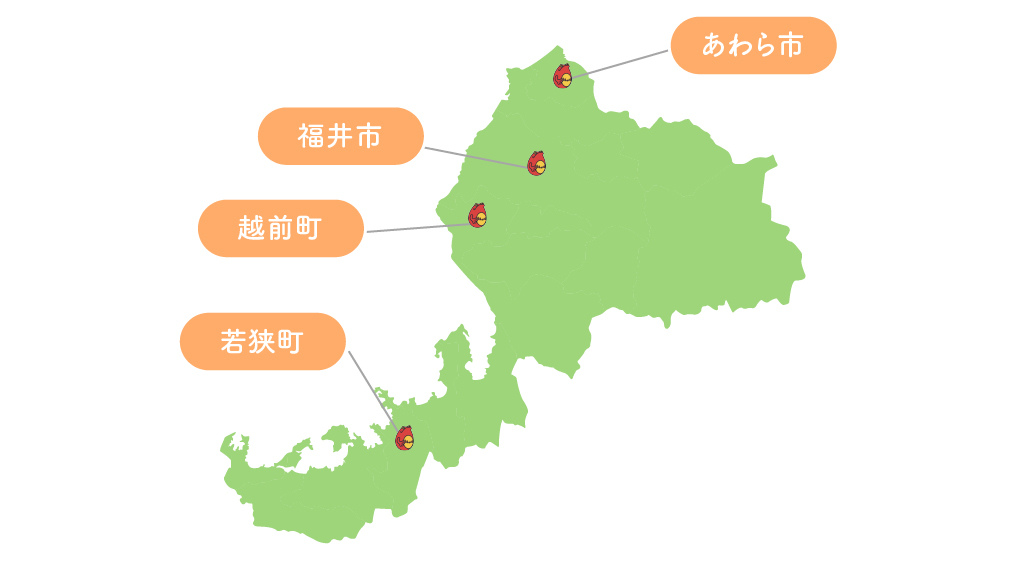

越前焼の産地

越前の風土と土が育んだ、実用陶器のふるさと

主要製造地域

越前焼の主産地である福井県丹生郡越前町は、古くから焼き物文化が息づく地域です。なかでも旧宮崎村・織田町エリアには、平安時代末期にさかのぼる窯跡が多数残っており、長い陶業の歴史を今に伝えています。

越前町は中世から近世にかけて北陸有数の焼き物産地として発展しました。背後に広がる山々からは良質な陶土や薪が豊富に得られ、また日本海沿岸に位置するため、船による物流にも恵まれていました。越前焼はそうした地の利を生かし、壺や甕などの生活必需品を全国へ送り出していたのです。

文化的側面では、越前は禅宗文化や侘び寂びの美意識と親和性が高く、飾らず、しかし深みのある造形が好まれました。豪華さや絢爛さよりも、素朴な用の美を重視する北陸の風土が、越前焼の控えめながらも力強い美を育んだとも言えるでしょう。現在でも、日常使いの器や花器として、多くの家庭や茶席で愛用されています。

越前焼の歴史

平安の終わりから続く、素朴と実用の焼き物史

越前焼は日本六古窯のひとつに数えられ、1000年以上にわたって人々の暮らしに寄り添ってきました。

- 12世紀後半(平安末期): 越前町宮崎周辺にて陶器の生産が始まる。須恵器からの転換点。

- 13世紀初頭(鎌倉時代): 登り窯が導入され、大型の壺や甕が焼かれるようになる。

- 14世紀(南北朝期): 越前焼の製品が北陸・山陰へ流通。日用品として広く使用される。

- 15世紀中頃(室町時代): 無釉焼成による灰かぶり・自然釉が評価され、越前焼の景色美が形成される。

- 16世紀(戦国時代): 織田氏・朝倉氏の領地となり、窯業は一定の保護を受けるが、政情不安で徐々に衰退。

- 17世紀(江戸初期): ほかの産地に比べて活気を失い、一時的に窯の稼働が停滞する。

- 1953年(昭和28年): 越前町宮崎遺跡群の発掘により古越前の存在が再評価される。

- 1970年代〜: 地元有志や陶芸家による再興運動が活発化し、新作と伝統技術の両立が始まる。

- 1986年(昭和61年): 越前焼が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代: 作家陶芸や観光窯など多様な活動が展開。日常食器から現代美術まで表現の幅が広がる。

越前焼の特徴

土そのものを生かす、用の中にある美

越前焼の特徴は、なんといっても釉薬を使わない焼き締めによる「素焼きの美しさ」にあります。鉄分を多く含む地元の陶土は、焼成時に深みのある赤褐色や灰色、時には黒色へと変化し、自然釉による光沢や流れ模様が土肌に景色を描き出します。薪の灰が降りかかって溶けることでできる「ビードロ釉」は、緑がかったガラス質の結晶模様を作り出し、偶然の産物として一点ものの趣を与えます。さらに、炎の通り道に置かれた器には「緋色(ひいろ)」と呼ばれる赤みが現れ、これは職人の窯詰め技術によって巧みにコントロールされます。

越前焼には「見て美しい」「触れて心地よい」「使って飽きない」という三拍子が揃っています。現代の器では、料理を盛りつける際に映える“料理の引き立て役”として重宝されており、その控えめな色調と土の温もりが和洋問わず様々な食卓にマッチします。

さらには、近年では女性陶芸家や若手作家による新たな表現も加わり、伝統的な壺や甕だけでなく、花器やマグカップ、照明器具に至るまで、多彩な展開が見られます。素朴でありながら現代の感性にも通じる、それが越前焼の奥深さです。

越前焼の材料と道具

越前の土と炎が生む、陶の生命力

越前焼の製作では、地元越前町で採れる鉄分を含んだ粘土を中心に、焼き締めに適した陶土が用いられます。使用する材料と道具は、素朴ながらも職人の感覚と経験に裏打ちされています。

越前焼の主な材料類

- 越前陶土:鉄分を多く含み、焼成後に深い赤褐色や灰褐色となる。焼き締めに最適。

- 松の薪:窯の焼成に使用される。高温を保ちつつ自然釉の形成にも寄与。

越前焼の主な道具類

- ロクロ:手回し・電動ともに使用。器形を整える基本工具。

- ヘラ・トンボ:形を整える道具。均一な厚みと曲線美を作る。

- カンナ:表面の削りや装飾用。

- ハケ・布:表面の仕上げや水分調整に使う。

- 登り窯:伝統的な焼成に用いる多室構造の薪窯。炎と空気の流れが複雑な景色を生む。

このような土と道具、そして炎との対話を通じて、越前焼は唯一無二の個性をもつ器として生まれていきます。

越前焼の製作工程

炎と対話する、土から器への道のり

越前焼は、素材の選定から焼成まで、すべての工程に職人の経験と自然との呼吸が求められます。

- 採土・精製

越前の山中で粘土を採掘し、水簸や乾燥を経て使用可能な陶土に仕上げる。 - 成形

手びねりやロクロで器の形を作る。厚みや口縁の角度まで緻密に調整。 - 乾燥

数日〜数週間かけて自然乾燥。急激な乾燥を避けて歪みを防ぐ。 - 素焼き

800℃前後で素焼きを行い、強度を持たせる。 - 本焼き

登り窯またはガス窯で1200〜1300℃の高温焼成。薪の灰が自然釉となって作品に表情を与える。 - 完成・検品

窯出し後、ひとつひとつ表情を確かめ、割れやヒビの有無を確認して仕上げる。

越前焼は、派手な装飾はないものの、その一器一器に宿る景色と手触りが、時代を越えて愛され続けてきた理由を物語っています。

越前焼は、越前の風土と千年の歴史に育まれた、用の美を体現する焼き物です。土・火・人が織りなすその器は、控えめながら確かな存在感を放ちます。現代の暮らしにもなじむ実用性と、一点ものの味わいを兼ね備えた越前焼は、今なお進化し続ける“古くて新しい”伝統工芸です。