飛騨春慶とは?

飛騨春慶(ひだしゅんけい)は、岐阜県の高山市および飛騨市を中心に作られる、透漆(すきうるし)仕上げの伝統漆器です。木地の美しさを最大限に引き出す技法が特徴で、塗りの上から木目が透けて見える清楚な佇まいに、多くの人が魅了されてきました。

その起源は江戸時代初期、社寺建築に従事していた宮大工が偶然に割ったサワラ材の美しい木目を見出し、これを用いた盆を塗師が透漆で仕上げたことにあります。以後、分業制による高度な木地加工と塗技術が磨かれ、「春慶塗」の名とともに現代まで受け継がれています。

| 品目名 | 飛騨春慶(ひだしゅんけい) |

| 都道府県 | 岐阜県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(47)名 |

| その他の岐阜県の伝統的工芸品 | 美濃焼、一位一刀彫、美濃和紙、岐阜提灯、岐阜和傘(全6品目) |

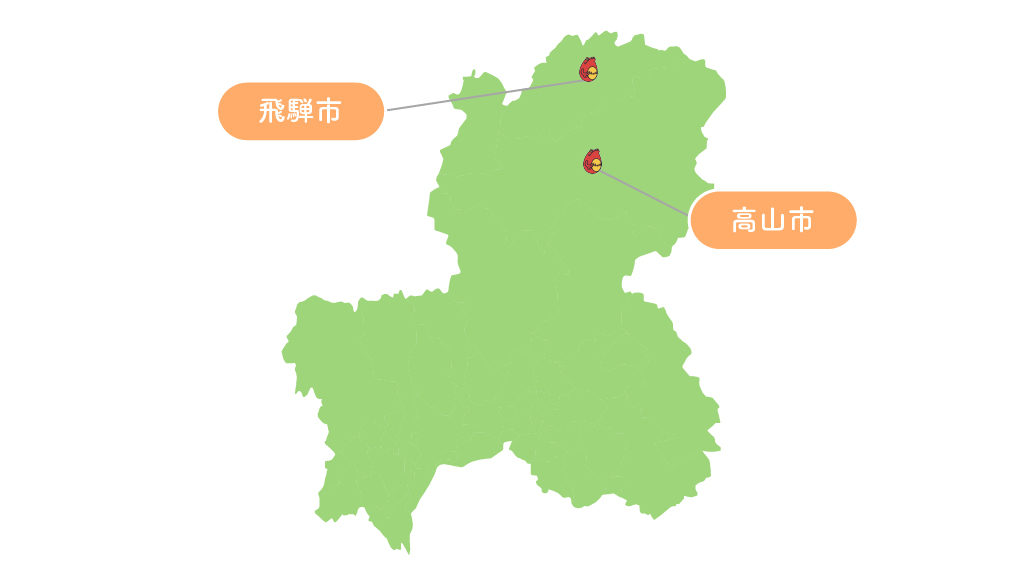

飛騨春慶の産地

木工文化と寒冷気候が育てた、飛騨の透漆美

主要製造地域

飛騨春慶が生まれた岐阜県高山市と飛騨市は、日本有数の木工文化の地です。飛騨の匠に代表されるように、奈良時代にはすでに朝廷へ木工技術者を献上していた記録があり、宮大工・指物師・建具職人といった優れた技術者を代々輩出してきました。こうした歴史は、社寺建築・家具・漆器といった木工芸全般の発展を下支えしてきました。

江戸時代に入ると、高山は幕府の直轄地(天領)となり、飛騨代官所が置かれます。町人文化が発達した城下町として栄える中で、上質な木工品や漆器の需要も高まり、春慶塗は贈答品や献上品として重用されるようになります。特に高山祭の屋台や神社仏閣に施された彫刻や塗装技術は、飛騨の職人芸の象徴とされてきました。

文化的にも、飛騨地方は山間地に位置しながらも独自の美意識を育んできました。質素で堅実、かつ自然との調和を尊ぶ暮らしの中で、「木の美しさをそのまま見せる」飛騨春慶の感性は地元の精神文化にも深く根ざしています。

さらに、飛騨は日本でも屈指の寒冷地であり、冬季には乾燥した冷気が続く一方、年間を通して湿度が高めで安定しています。この気候条件は漆の乾燥にとって極めて理想的であり、特に微細な塵を嫌う透漆仕上げにおいては、飛騨の自然環境がその品質の高さを陰で支え続けているのです。

このように、春慶塗は「木の国・飛騨」の風土と文化、そして歴史的背景が交錯する中で生まれ、育まれてきた工芸の結晶といえるでしょう。

飛騨春慶の歴史

飛騨の匠と塗師が拓いた、春慶塗のはじまり

飛騨春慶は、偶然の発見から始まり、400年にわたって技術と美意識を積み重ねてきた伝統漆器です。

- 1602年(慶長7年):飛騨が江戸幕府の直轄領となり、高山に代官所が設置される。木工産業の基盤が整備される。

- 1605年頃(江戸初期):社寺の建築に従事していた宮大工が、割ったサワラの木目の美しさに気づき、盆を製作。

- 1615年(元和元年)前後:その盆を高山城主・金森重近が見て感動。「春慶」と命名。塗師が透漆で仕上げたことが始まりとされる。

- 1700年代中頃(享保〜宝暦期):批目師・曲物師・挽物師による分業体制が確立。製品の種類が丸盆・重箱・椀・硯箱など多様化。

- 1804年(文化元年):京都・大坂での販路が拡大。贈答用・調度品として上方でも評価が高まる。

- 1887年(明治20年):国内博覧会に出品。意匠性と漆技法が注目され、美術工芸品としての地位を確立。

- 1893年(明治26年):セントルイス万国博覧会で銀賞受賞

- 1920年代(大正9年頃):家庭用の漆器として普及。日用品としての飛騨春慶も誕生。

- 1975年(昭和50年):飛騨春慶が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:茶道具・酒器・インテリア製品など多用途展開が進み、海外での人気も高まっている。

飛騨春慶の特徴

透きとおる木目に宿る、使うほどに育つ美しさ

飛騨春慶の最大の魅力は、「木目が見える漆器」であることにあります。通常、漆器は色漆や蒔絵で装飾されることが多いですが、飛騨春慶では装飾を最小限に抑え、木地そのものの美しさを主役に据えます。塗師は高い透明度を持つ「透漆(すきうるし)」を何度も塗り重ねながら、光の中に木目が浮かび上がるような仕上げを施します。

この技法には、いくつもの自然素材が使われています。下地にはぬりむらを防ぐための目の細かい粘土が塗られ、さらに木地面の保護と艶出しのために、大豆をすりつぶした「豆汁(ごじる)」が塗り込まれます。中塗りでは、エゴマ油を混ぜた生漆が木にしみ込むように塗られ、最終的に各塗師が独自に調合した透漆で仕上げられます。

木地加工にも独特の技法が光ります。たとえば「へぎ目」は、板をくさびで割って木目を強調する装飾法で、手作業ならではの揺らぎが魅力です。また、「かんな目」は鉋を使って規則的な模様を削り出し、光の反射で木地に動きを与える技術。これらはどちらも木を“彫る”のではなく、“際立たせる”発想から生まれた技法です。

なお、飛騨春慶は、秋田県の「川連漆器」、茨城県の「春慶塗(古河春慶)」と並んで「日本三大春慶塗」のひとつにも数えられており、全国的にも高い知名度と評価を誇っています。なかでも飛騨春慶は、透漆によって際立たせた木地の美しさと、実用性・装飾性を兼ね備えた製品群により、家庭用から贈答用まで幅広く親しまれています。

飛騨春慶の材料と道具

木と漆、自然素材が織りなす透きとおる美

飛騨春慶は、自然素材を用いた丁寧な手仕事に支えられています。木の選別と、漆の扱いが品質を左右します。

飛騨春慶の主な材料類

- サワラ:木目が柔らかく美しく、盆や重箱に多用される。

- ヒノキ:軽く、狂いが少なく、透ける木肌が魅力。

- トチ:やや硬めで丈夫。茶托や椀などに用いる。

- 生漆(きうるし)・透漆(すきうるし):エゴマ油と調合され、木地の表情を引き出す。

飛騨春慶の主な道具類

- 小刀・彫刻刀:へぎ目・かんな目などの加工に使用。

- 轆轤(ろくろ):挽物の木地を成形。

- 豆汁(ごじる)用すり鉢:下塗り材の精製に使用。

- 乾燥室「ふろ」:一定の温湿度で漆を硬化させる専用室。

木と漆、自然素材が一体となるためには、長年の経験と感覚が不可欠です。

飛騨春慶の製作工程

木に光を宿す、春慶塗の製作工程

飛騨春慶の製作は、木地師と塗師の分業によって進められ、それぞれの職人が高度な手仕事を担います。

- 木材の乾燥・木取り

5〜6年自然乾燥させた木材を使用箇所に合わせて切り出す。 - 成形

- 批目師:板を裂いて盆や重箱の木地を加工。

- 曲物師:薄板を曲げて丸盆や硯箱を成形。

- 挽物師:轆轤で茶托や器を削り出す。 - 下地処理

木地を研磨後、粘土を塗って塗りむらを防止。さらに豆汁を塗り、木地を保護。 - 中塗り

生漆にエゴマ油を混ぜてすり込み、布で拭き取る。 - 上塗り

職人ごとの調合による透漆を塗り重ねる。 - 乾燥(ふろ入れ)

湿度・温度を管理した乾燥室で漆を硬化させる。

こうして完成した飛騨春慶は、木の呼吸と漆の光をたたえた、使うほどに味わい深くなる器として、今も多くの人々の暮らしに寄り添い続けています。