一位一刀彫とは?

一位一刀彫(いちいいっとうぼり)は、岐阜県飛騨地方に伝わる伝統的な木彫工芸です。素材には「イチイ」と呼ばれる飛騨の銘木を使用し、木の持つ色や木目の美しさを活かすため、着色や塗装を一切施さず、彫刻刀一本で仕上げるのが最大の特徴です。

根付や人形彫、仏像などが主な作例で、木の柔らかな温もりと職人の繊細な刃の冴えが融合した、静謐で品格ある工芸品として高く評価されています。

| 品目名 | 一位一刀彫(いちいいっとうぼり) |

| 都道府県 | 岐阜県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 20(47)名 |

| その他の岐阜県の伝統的工芸品 | 美濃焼、飛騨春慶、美濃和紙、岐阜提灯、岐阜和傘(全6品目) |

一位一刀彫の産地

飛騨の山と木が生んだ、静かな工芸の都

主要製造地域

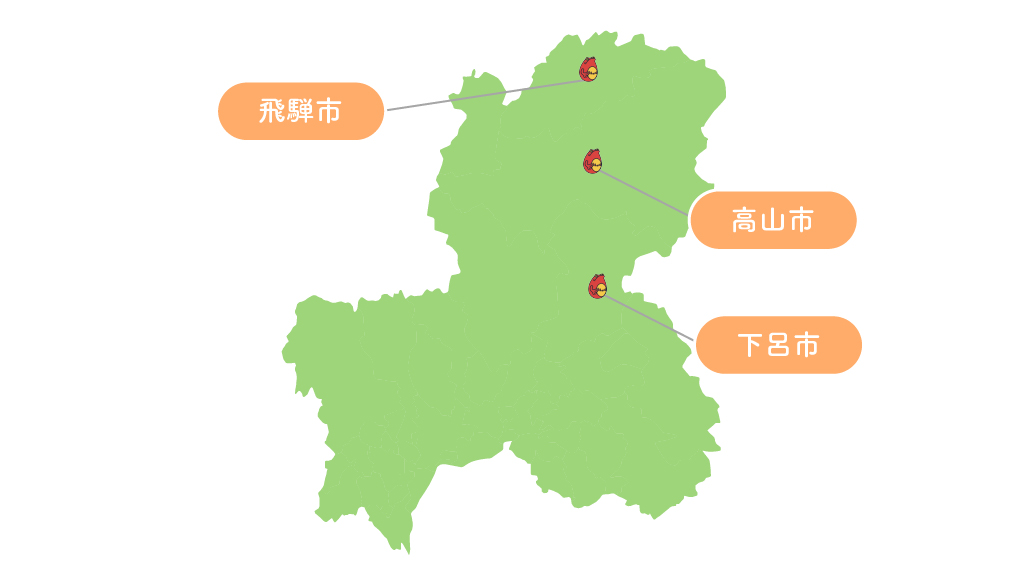

一位一刀彫の主産地は、岐阜県北部の高山市・飛騨市・下呂市を中心とする飛騨地方です。この地域は古代より「飛騨の匠(たくみ)」と称される高度な木工技術で知られ、日本書紀にもその名が記されるほどの工人文化が根付いています。

飛騨は奈良・平安時代から朝廷に木工技術者を輩出する地域として知られ、江戸時代には幕府直轄の「天領」とされていました。これにより、高山陣屋を中心とする職人町が整備され、木地師や仏師が活躍。そうした土壌の中から、無着色の木彫文化として一位一刀彫が誕生しました。

文化的には、山里に根づく信仰心や民俗芸能とともに発展してきた工芸であり、仏像や神像、人形など「祈り」や「暮らし」をかたちにするものづくりが重視されてきました。飛騨地方には春慶塗や一位笠などの他工芸も残り、地域全体に「木に宿る美」を尊ぶ風土があります。

気候的には、標高が高く豪雪地帯に位置するため、冬は長く厳しく、室内作業が主となる季節が続きます。このため職人たちは囲炉裏の傍らで黙々と木彫に取り組み、精緻な技を磨いてきました。また、乾燥した寒冷気候は木材の割れや狂いが少なく、長期にわたる木彫制作にとっても理想的な環境でした。

一位一刀彫の歴史

無彩の美とともに歩んだ飛騨の木彫技術

一位一刀彫の歴史は、飛騨に息づく仏像彫刻や民間信仰、そして木工技術の集積とともに歩んできました。

- 1800年代中頃(江戸後期):松田亮長により、飛騨産イチイを用いた無着色の木彫根付が登場。写実的で柔らかな彫りが評判となる。

- 1850年代:飛騨の門前町や市で、動物や人物を象った小さな木彫が「縁起物」として販売されはじめ、庶民のあいだで人気に。

- 1870年代(明治初期):鉄道開通や旅文化の隆盛により、高山の土産物として「一位細工」が定着。信仰彫刻・民芸彫刻が並行して製作される。

- 1890年代後半(明治30年代):根付や人物彫刻において精緻な技術が確立し、国内外の博覧会で高評価を得る。名工も現れ、技術体系が形成される。

- 1910〜30年代(大正〜昭和初期):一位一刀彫が地域工芸として確立。後継者育成や流派形成が進み、仏像彫刻・舞台用彫刻へも発展。

- 1975年(昭和50年):一位一刀彫が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:観光地としての高山における体験工房・実演展示が人気に。近年は創作彫刻やアート分野にも展開し、国内外の愛好者を惹きつけている。

一位一刀彫の特徴

彫刻刀だけが語る、静けさと生命のかたち

一位一刀彫の魅力は、その名の通り「一位の木」と「一丁の刃」によって生み出される、究極に静かな造形美にあります。着色を一切施さず、彫刻刀一本で彫り上げるからこそ、木目そのものが模様となり、光と影が形の輪郭を際立たせます。

木目がちょうど頬の陰影になったり、年輪の流れが衣のひだに見えたりと、素材と意匠が自然と調和する感覚は、一位一刀彫ならではの醍醐味です。特に顔の表情や指先の表現など、木材の柔らかさを生かした細やかな彫りは「無彩でありながら雄弁」とも称されます。

また、「一位」は「正一位」に由来する縁起の良い木として、古来より神社の神具や宮中の笏(しゃく)に用いられてきました。このため、一位一刀彫の作品も贈答品や慶事用として重宝され、「位が上がる」「運が開ける」などの意味を込めて飾られることも多いのです。

一位一刀彫の材料と道具

木と刃だけで仕上げる、無垢の世界

一位一刀彫では、木材の質と刃物の技がすべてを決します。

一位一刀彫の主な材料類

- イチイ(一位):緻密で柔らかく、淡い赤みを帯びた光沢をもつ飛騨の銘木。木目の美しさが最大の魅力。

一位一刀彫の主な道具類

- 彫刻刀:平刀・丸刀・切出刀・印刀など、用途に応じて複数種を使い分ける。

- 小刀(小さな刃物):細密彫刻や仕上げに使われる職人の命ともいえる道具。

- 鑿(のみ):粗彫り用、背景の彫り込みなどに使用。

- 刷毛・布:仕上げ時に木粉を払い、艶を整えるために使用する程度。着色には使われない。

こうした道具と材料の絶妙なバランスのもと、素材そのものの美を彫り出す技が生まれます。

一位一刀彫の製作工程

木と刃が語り合う、沈黙の対話が刻むかたち

一位一刀彫の製作工程は、素材を選ぶところから、仕上げまで一貫して手作業によって行われます。

- 材選び・木取り

イチイ材を丁寧に選別し、木目の流れを読みながら作品の構図に合う部位を切り出す。 - 図案下描き

鉛筆や墨で全体のイメージを下書き。顔や衣の向きなどを調整しながら構成を整える。 - 荒彫り

彫刻刀や鑿で全体の形を彫り出す。粗く形を作りながら立体構成を確認。 - 中彫り・仕上げ彫り

顔の表情、手の動き、衣のしわなど細部を彫り込む。刃の角度や力加減で陰影を表現。 - 研磨・艶出し

ヤスリや布、刷毛などで表面を整え、木粉を払い艶を整える。塗装は行わず、木肌そのままの風合いを活かす。 - 完成

木目と彫りだけで仕上げられた作品が、時とともに深みを増す静かな存在感を放つ。

完成した作品は、どこまでも自然で穏やか。彫刻というよりも“木が語り出した”ような静けさをたたえています。

一位一刀彫は、飛騨の自然と文化が育んだ無彩の彫刻美。イチイ材の木目を活かし、彫刻刀一本で彫り上げるその技には、静けさと品格が宿ります。手に取るほどに味わいが深まる、まさに“時を彫る”伝統工芸です。