井波彫刻とは?

井波彫刻(いなみちょうこく)は、富山県南砺市井波地区を中心に製作される、日本を代表する木彫刻工芸です。起源は18世紀後半、寺院再建を契機に京都から招かれた彫刻師と地元の宮大工がともに技術を磨いたことに始まります。

その作品は、厚みある木材から立体的に彫り出され、躍動感と奥行き感を併せ持つことが特徴。欄間や仏像、獅子頭といった伝統的作品から、現代ではギターやシャンデリアなどの創作木彫まで展開されており、200人を超える彫刻師が今なおその技を継承し続けています。

| 品目名 | 井波彫刻(いなみちょうこく) |

| 都道府県 | 富山県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 27(47)名 |

| その他の富山県の伝統的工芸品 | 高岡漆器、越中和紙、高岡銅器、庄川挽物木地、越中福岡の菅笠(全6品目) |

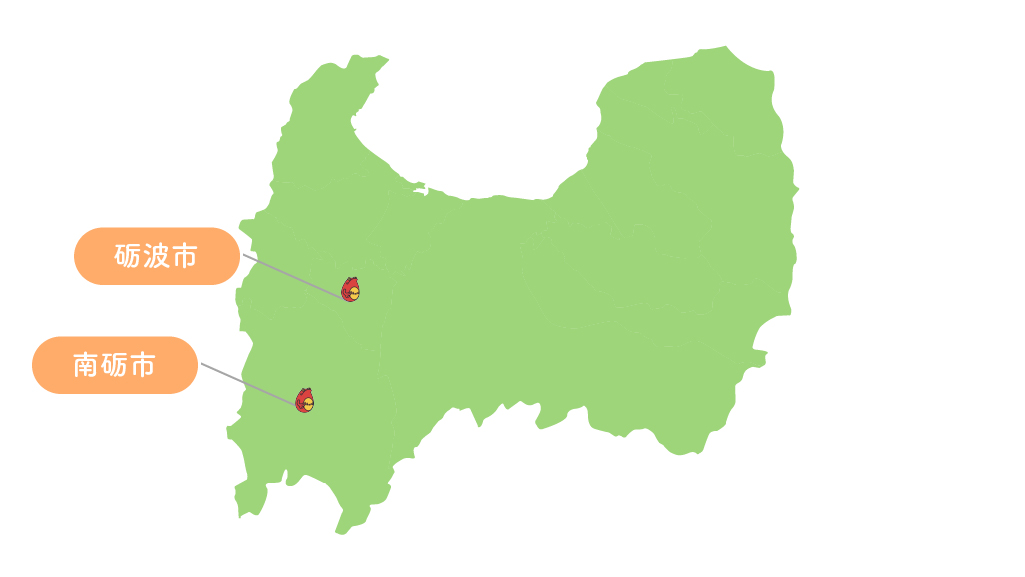

井波彫刻の産地

門前町文化が育んだ、日本一の木彫刻の里

主要製造地域

井波彫刻のふるさと・富山県南砺市井波地区は、北陸地方でも屈指の歴史を誇る門前町です。1390年に京都本願寺の第五代・綽如上人が建立した瑞泉寺の存在を中心に町が栄え、以来600年以上にわたって信仰と職人文化が息づいてきました。井波の町並みには、今も格子戸の町家や石畳の参道が残り、宗教建築と職人文化の調和を体現しています。

また、瑞泉寺再建に端を発する彫刻技術の伝承により、井波には江戸から現代まで一貫して「木彫の町」という自負が根付いています。仏師、宮大工、欄間師が分業体制を築き、明治以降は一般住宅や公共建築、さらには海外輸出にも対応する発信力を備えました。近年はギャラリー、工房カフェ、インスタレーションなど文化観光との融合も進んでいます。

気候的には、日本海側特有の高湿度と積雪のある冬季気候が木材の乾燥・保管に適しており、自然乾燥にこだわる井波彫刻の工程に理想的な環境を提供しています。周囲には立山連峰や庄川渓谷といった自然が広がり、山林資源が豊富で、クス・ケヤキ・キリなどの素材が安定的に供給されてきた点も見逃せません。

こうした宗教的起源、文化の蓄積、自然条件の三位一体が、「日本一の木彫刻の町」としての井波を育んできたのです。

井波彫刻の歴史

寺院再建に始まる、250年を超える匠の系譜

井波彫刻の発展は、瑞泉寺の再建に始まり、やがて全国に名を馳せる工芸へと昇華していきました。

- 1390年(明徳元年): 本願寺第五代・綽如が瑞泉寺を建立。井波門前町が形成される。

- 1762年(宝暦12年): 瑞泉寺が大火により焼失。彫刻再建の契機となる。

- 1774年(安永3年): 本堂再建のため、京都本願寺より御用彫刻師・前川三四郎が井波に派遣。地元大工・田村七左衛門らが彫刻技術を習得し、井波彫刻が始まる。

- 1790年代: 寺社建築を中心に彫刻需要が高まり、彫刻専業職人が増加。

- 1800年代中頃(江戸後期): 装飾彫刻の需要が拡大し、欄間彫刻の技法が発展。

- 1870年代(明治初期): 大工と彫刻師が完全に分業化。一般住宅向け欄間が普及。

- 1900年代(明治後期): 名古屋城本丸御殿、日光東照宮など大規模彫刻も手がけ、全国へ名声拡大。

- 1930年代(昭和初期): 獅子頭・仏像・家具装飾など多様な製品群に対応。

- 1975年(昭和50年): 井波彫刻が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代: ギター、照明、ホテル装飾など現代建築・プロダクトとの融合が進む。

井波彫刻の特徴

幾層もの陰影が描く、木の中の物語

井波彫刻の魅力は、平面にとどまらない“彫刻の奥行き”にあります。わずか5cm厚の板から山水画のような風景を透かし彫りし、幾重にも重なる構図で立体的な世界を浮かび上がらせる技法は、他に類を見ません。前景には枝を広げた松、背景には水辺の鳥や遠山を配置するなど、構図には絵画的な工夫が凝らされています。

また、木材の質感を活かすのも特徴のひとつ。クスノキの淡い光沢を雲間の光に見立てたり、ケヤキの力強い木目で獅子のたてがみを彫り出したりと、素材そのものの“語り”を引き出す表現力が光ります。多くの人が驚くのが、「彫ってあるのに軽い」という点。木の性質を見極め、厚みの中に空間を彫り抜くことで、重厚感と軽量性の両立がなされているのです。

こうした精緻で詩情あふれる木彫世界は、職人の感性と技術の結晶であり、まさに“木の中に宿る祈り”を可視化する芸術と言えるでしょう。

井波彫刻の材料と道具

200種を超える道具が支える超絶技巧

井波彫刻では、素材選びから道具選びまで一切に妥協を許さず、職人の感性と経験に支えられています。

井波彫刻の主な材料類

- クスノキ:彫りやすく、滑らかな質感。仏像や欄間に好適。

- ケヤキ:硬質で木目が美しく、迫力ある彫刻に適す。

- キリ:軽量で扱いやすく、装飾欄間や置物などに使用。

井波彫刻の主な道具類

- 荒削り用のみ(鑿):不要部の大まかな除去に用いる。

- 荒彫り用のみ:中彫りで全体像を整える。

- 仕上げ用のみ(彫刻刀):細部の表現に特化し、滑らかな表面を作る。

- 糸のこ機:下絵に沿って不要部分をカットする。

- 墨差し・木炭:図案の転写に使用。

彫刻師1人が持つ道具は200〜300種にもおよび、作品の内容や木目に合わせて道具を選ぶ“目利き力”が不可欠です。

井波彫刻の製作工程

木の中に物語を彫る、井波彫刻の製作工程

井波彫刻では、1作品に数ヶ月を費やすこともあり、各工程における丁寧な手仕事が伝統の重みを支えています。

- 材料作り・下絵作成

用途に応じた木材(クス・ケヤキ・キリなど)を半年〜1年かけて自然乾燥し、適切な厚みに切断。下絵は和紙に木炭で描き、木材に転写する。 - 穴あけ(透かし加工)

糸のこ機を使い、図案の輪郭や透かし部分を丁寧に切り抜く。 - 荒おとし・乾燥

荒削り用鑿とげんのうを用いて不要部を大きく削り落とす。1ヶ月ほど再度自然乾燥。 - 荒彫り・小彫り

形状に応じて数十種類の鑿を使い分けながら、全体を深く彫り下げる。さらに細い鑿で陰影や立体感を強調。 - 仕上げ彫り・磨き

彫刻刀で細部を磨き上げ、毛並み・羽根・水流などのディテールを繊細に表現。 - 最終検品・設置

全体の構図と陰影を確認し、鑿跡やバリを丁寧に除去。完成品は住宅欄間や寺社装飾、現代空間などへ設置される。

井波彫刻は、寺院の祈りから生まれ、250年以上にわたり木に命を吹き込んできた日本最高峰の木彫芸術です。彫刻師たちの熟練と感性により、木はただの素材から物語を語る存在へと昇華します。伝統を受け継ぎながら、住宅空間や現代インテリアにも息づく井波彫刻は、過去と未来をつなぐ“彫刻の語り部”です。