いずみガラスとは?

いずみガラスは、大阪府和泉市を中心に受け継がれている伝統的なガラス工芸です。明治初期に堺から技術が伝えられて以来140年以上の歴史を持ち、主に「軟質ガラス」の生地棒を使ってトンボ玉やアクセサリー、置物などが作られています。

その製法は「ランプワーク」と呼ばれ、炎の温度を見極めながらガラスを自在に変形させる繊細な技術を要します。素材を作る職人と、それを形にする細工の職人が連携し、透き通るような美しさと、どこか温かみを感じる造形美が今も息づいています。

| 品目名 | いずみガラス |

| 都道府県 | 大阪府 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2024(令和6)年10月17日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | -(-)名 |

| その他の大阪府の伝統的工芸品 | 大阪金剛簾、大阪欄間、大阪浪華錫器、大阪泉州桐箪笥、大阪唐木指物、大阪仏壇、堺打刃物、浪華本染め(全9品目) |

いずみガラスの産地

パールとガラスが共存する、職人文化の交差点

主要製造地域

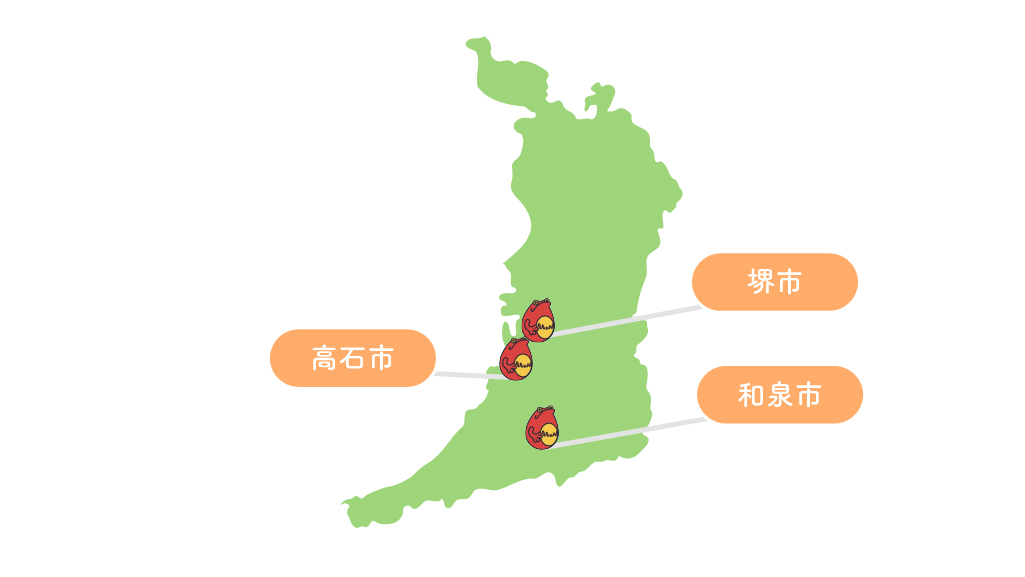

いずみガラスの主産地である大阪府和泉市は、古くから職人文化が息づく地域です。奈良時代には和泉国府が置かれ、周辺には仏教文化や工芸が伝播。中世には堺や紀州との交易路に位置し、物流と文化の交差点として栄えました。

江戸時代以降は堺・岸和田で鏡やガラス製品の製造が盛んになり、和泉地域もその影響を受けてガラス細工の素地が育まれます。明治期には堺のガラス玉製造技術が和泉に伝わり、人工真珠産業「いずみパール」へと発展。素材と細工の分業体制が整い、工芸都市としての土壌が築かれました。

また、温暖多湿な気候はガラスの冷却に適しており、また周囲に河川が多く木炭や石油の流通がしやすかったことも工房が定着する一因となりました。こうした歴史・文化・気候が重なり合い、現在のいずみガラスの風土を形づくっています。

いずみガラスの歴史

ガラス玉から人工真珠、そしてトンボ玉へ

いずみガラスのルーツは、近世ヨーロッパから伝わったガラス技術と、大阪・堺を中心に発展したガラス玉製造にあります。和泉の地では、明治期に堺から技術が伝わったことをきっかけに、人工真珠やトンボ玉の製造が盛んになり、やがて“いずみガラス”という独自の名称と文化が根づいていきました。

- 1549年(天文18年):ポルトガル宣教師フランシスコ・ザビエルの来日により、ヨーロッパのガラス技術が日本に伝来。

- 1700年代(江戸中期):堺や岸和田などで鏡やガラス玉の製造が広がり、大阪がガラス工芸の拠点となる。

- 1877年(明治10年)頃:堺のガラス玉製造技術が和泉に伝わり、和泉地域でも玉づくりが始まる。

- 1880年代(明治20年代):軟質ガラスを使ったトンボ玉が日用品や装飾品として生産されるようになる。

- 1930年代(昭和初期):いずみ地域でガラス玉と人工真珠の製造が盛んになり、国内外に出荷される。

- 2024年(令和6年):いずみガラスが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

いずみガラスの特徴

柔らかさと光のゆらぎを宿した、手のひらの芸術

いずみガラス最大の特徴は、軟質ガラスならではの“やわらかな造形美”にあります。火と向き合いながら手仕事で形づくられるトンボ玉やアクセサリーは、どこか温かみがあり、同時に繊細で華やかです。

特に「ランプワーク」という技法は、ガラス棒を石油ランプの炎で溶かし、ガラス細工師が一点ずつ手作業で成形していくというもの。棒を回しながら加熱し、膨らませたり引き伸ばしたりして形を整える過程で、独特のゆらぎや気泡が生まれ、透明感のなかに個性が宿ります。

また、いずみガラスは“素材の職人”と“細工の職人”が分業し連携する点も他産地と異なる特色です。生地棒の制作から最終成形までの流れが分業されることで、素材の質と造形の美を両立させる工房ネットワークが生まれています。

いずみガラスの材料と道具

炎の温度を見極め、軟質ガラスに命を吹き込む

いずみガラスの製作では、ガラス素材と精密な道具が融合し、細やかな造形を可能にしています。

いずみガラスの主な材料類

- 軟質ガラス(生地棒):低温で溶けやすく、ランプワークに適したガラス素材。

- 金属箔・顔料:色味や模様の装飾に使用。

- 芯材(ステンレス棒など):巻き付け成形時に用いる芯。

いずみガラスの主な道具類

- ランプバーナー(石油またはガス式):ガラスを溶かす主熱源。

- ピンセット:熱したガラスを細かく操作。

- グラファイト板・成形器具:形を整えるための耐熱素材。

- 研磨道具(サンドペーパー、砥石):仕上げの光沢付けに使用。

道具と素材を自在に使いこなすには、目と手の感覚、炎の温度を読む直感的な判断が欠かせません。

いずみガラスの製作工程

ガラス玉に命を宿す、炎と技の細工工程

いずみガラスの製作工程は、素材づくりから細工成形、仕上げに至るまで、職人の高度な技術と炎の見極めが欠かせません。素材と細工の職人が分業で連携しながら、透明感と温かみを兼ね備えた作品を生み出しています。

- 調合・溶融

ソーダ灰・珪砂・石粉(鉛含)などを配合し、1300℃で12〜15時間加熱して溶解。気泡やムラを取り除きつつ、着色顔料で160色以上のバリエーションを実現します。 - 巻き取り・棒引き

高温で溶かしたガラスを鉄芯に巻き取り、均一な直径で棒状に引き延ばす。 - カット

冷却されたガラス棒を細工用の長さにカットし、生地棒として仕上げる。 - 加熱(ランプワーク)

生地棒をランプバーナーで加熱し、適温になった部分を芯棒に巻きつける。 - 成形

ピンセットや型、グラファイト板などを用いて形を整え、模様や装飾を加える。 - 冷却・仕上げ

徐冷してガラス内部の応力を除去した後、研磨を施し、完成品として仕上げる。

いずみガラスは、和泉の地に140年以上受け継がれるガラス工芸です。軟質ガラスの温かみ、手しごとの造形美、炎と匠の対話が織りなすその作品は、現代の暮らしにも静かに彩りを添えています。