加賀繍とは?

加賀繍(かがぬい)は、石川県の金沢市・白山市を中心に受け継がれている、日本を代表する高級手刺繍です。仏教文化とともに室町時代に伝来し、僧衣や仏前飾りとして発展した後、江戸時代には武家や町人の衣装へと用途が広がり、装飾芸術としての洗練を深めました。金糸・銀糸や多彩な絹糸を用い、生地の表裏に同じ模様を美しく縫い出す点が大きな特徴です。

現在も着物や帯の装飾に用いられるほか、現代の工芸品やインテリアアートとしても新たな可能性を拓いています。

| 品目名 | 加賀繍(かがぬい) |

| 都道府県 | 石川県 |

| 分類 | その他繊維製品 |

| 指定年月日 | 1991(平成3)年5月20日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 14(43)名 |

| その他の石川県の伝統的工芸品 | 牛首紬、加賀友禅、九谷焼、輪島塗、山中漆器、七尾仏壇、金沢漆器、金沢仏壇、金沢箔(全10品目) |

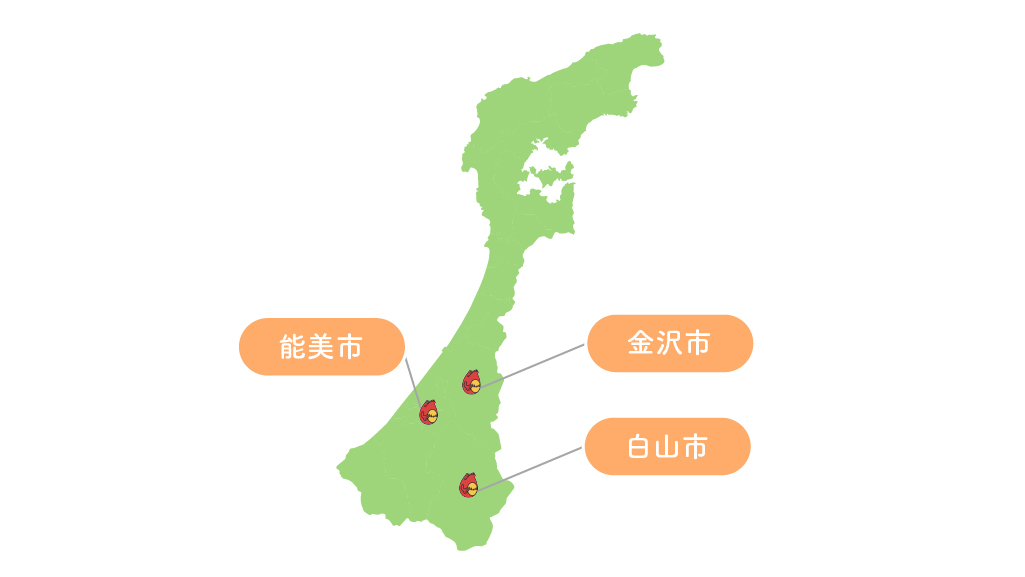

加賀繍の産地

藩政文化が息づく、加賀百万石の工芸都市

主要製造地域

加賀繍の主産地である金沢市・白山市を中心とした加賀地方は、17世紀初頭より加賀藩・前田家が統治した城下町文化の中心地です。江戸時代には「加賀百万石」と称される富裕な藩として知られ、武家文化と町人文化が共に発展しました。金沢は学問・芸術・工芸の振興に力を入れた町としても有名で、藩主による奨励のもと、漆芸・染織・箔工芸といった高度な技術が集まりました。そのなかで加賀繍は、仏前の荘厳具や武家装束、女性の衣装などとして重用され、工芸都市・金沢の中核を担う存在となりました。

また、金沢は現在に至るまで工芸に関心の高い市民気質が根づいており、茶道や香道といった嗜みの文化も盛んです。繊細な美意識が日常生活に根付いていたことが、加賀繍の洗練にも大きく寄与しています。

加賀繍の歴史

祈りから装飾へ、700年の時を刻む縫の芸術

加賀繍の歩みは、約700年にわたり金沢の文化とともに紡がれてきました。

- 14世紀(室町初期): 仏教の布教とともに京都から刺繍技法が伝来。仏前の打敷や袈裟に刺繍が施されるようになる。

- 1570〜80年代(16世紀後半): 加賀地方に前田利家が入封し、加賀藩が成立。文化振興の礎が築かれる。

- 1584年(天正12年): 前田利家の正室・松が「末森城の戦い」の際に、陣羽織の裏に左右逆の「馬」の字を刺繍。加賀繍にまつわる「左馬」の伝説が誕生。

- 17世紀初頭(江戸初期): 藩の保護のもと、仏具や武具への刺繍装飾が盛んに行われる。

- 18世紀中頃(江戸中期): 女性の衣装や調度品にも加賀繍が用いられ、優美な意匠が発展。花丸紋や御所車文様などが定番化。

- 19世紀前半(江戸後期): 城内のお女中たちにより刺繍技術が継承・洗練される。加賀繍は武家の教養技術としての側面も持つようになる。

- 1868年〜(明治以降): 廃藩置県とともに一時衰退するも、民間による伝統継承が行われる。

- 1991年(平成3年): 加賀繍が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代: 額装、帯留め、インテリア作品などへの応用が進み、国内外で加賀繍が再評価されている。

加賀繍の特徴

金銀絹が織りなす、静謐で華やかな手仕事の美

加賀繍の魅力は、なんといってもその繊細で気品あふれる表現力にあります。一針一針、手で丁寧に刺し込むことで生まれる文様は、見る者の心にやさしく訴えかけるような静けさと、金糸・銀糸のきらめきをたたえた華やかさを同時に備えています。絹糸の自然な光沢や柔らかさを生かすために、職人は色の配色・撚り加減・縫い順まで緻密に計算します。グラデーションの美しさを出す「ぼかし繍」では、同系色の糸を順に重ねることで草花の陰影や光の加減を表現します。立体感を演出する「肉入れ」では、糸を何重にも縫い込むことで文様が浮き立ち、まるで絵画のような存在感を放ちます。

「加賀繍は裏も美しい」と言われるのも特徴の一つで、生地の裏表に同じ文様を見せる両面繍の技法は、熟練を極めた職人しか成し得ません。また、武運や商売繁盛の縁起物として、左右反転した「左馬」の刺繍が好まれるなど、加賀独自の縁起観も加わり、その芸術性には文化的深みが加わっています。

加賀繍の材料と道具

糸の艶を操る、繊細な素材と特製の針

加賀繍の製作には、多彩な糸と生地、そして専用の道具が必要とされます。糸や針の選び方ひとつで仕上がりの美が決まる、精緻な世界です。

加賀繍の主な材料類

- 絹糸: 自ら撚り合わせ、太さ・光沢を調整。豊富な色彩と艶感が命。

- 金糸・銀糸: 輝きと格式を添える装飾用の糸。駒縫いで使用。

- 絹布: 平織りの白生地などを使用。下絵の写しやすさと強度が求められる。

加賀繍の主な道具類

- 繍針(特製針): 針穴が扁平で、生地に穴を開けにくい構造。

- 照明台: 下絵と生地を重ねて図案を写すために使用。

- 枠張り・台張り: 生地をぴんと張るための装置。刺繍の精度に直結。

- 糸撚り器(こま): 糸の太さやグラデーションを調整する手撚り道具。

絹糸の柔らかさと金銀糸の硬さを自在に操るには、長年の経験と感覚が求められます。

加賀繍の製作工程

一針に心をこめて、加賀繍が生まれるまで

加賀繍の製作工程は、すべてが手作業で行われ、下絵から縫い上げまで一貫して職人の技と審美眼に委ねられています。

- 下絵描き

意匠に合わせて図案を制作し、照明台で生地に転写。 - 糸染め・配色

染料で絹糸を染め、日陰で乾燥。色の組み合わせを決定。 - 生地張り

台枠や台張に布をセットし、張り具合を調整。 - 糸撚り

モチーフに合わせ、手撚りやこま撚りで太さ・表情を調整。 - 繍加工

下絵にそって一針ずつ刺繍。15種以上の技法を駆使して立体的に縫い上げる。 - 裏打ち・仕上げ

裏面に糊を貼って補強し、全体を整える。

こうして完成した加賀繍は、絹糸の艶と金銀の輝き、そして針の精緻な軌跡が融合した、気品ある装飾芸術として世に送り出されます。

加賀繍は、仏教の祈りから武家文化、現代の工芸へと進化してきた、日本刺繍の最高峰とも言える技術です。色糸と金銀糸、職人の感性が織りなすその文様は、静けさの中に凛とした華やかさをたたえ、今も金沢の地で一針一針、丁寧に縫い継がれています。