鎌倉彫とは?

鎌倉彫(かまくらぼり)は、神奈川県鎌倉市を中心に製作される伝統的工芸品で、木材に彫刻を施し、その上から漆を幾重にも塗り重ねて仕上げる独特の漆器です。起源は鎌倉時代(約800年前)にさかのぼり、中国・宋から伝わった漆芸技法「彫漆(ちょうしつ)」に影響を受けた仏師たちによって生み出されました。

立体感ある彫りと艶やかな漆の組み合わせによって独特の重厚感が生まれ、仏具から茶道具、日用品、装飾品に至るまで幅広い用途で親しまれてきました。環境負荷の少ない自然素材を用い、修復も可能なことから、現代では持続可能なクラフトとしても再注目されています。

| 品目名 | 鎌倉彫(かまくらぼり) |

| 都道府県 | 神奈川県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1979(昭和54)年1月12日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 22(45)名 |

| その他の神奈川県の伝統的工芸品 | 小田原漆器、箱根寄木細工(全3品目) |

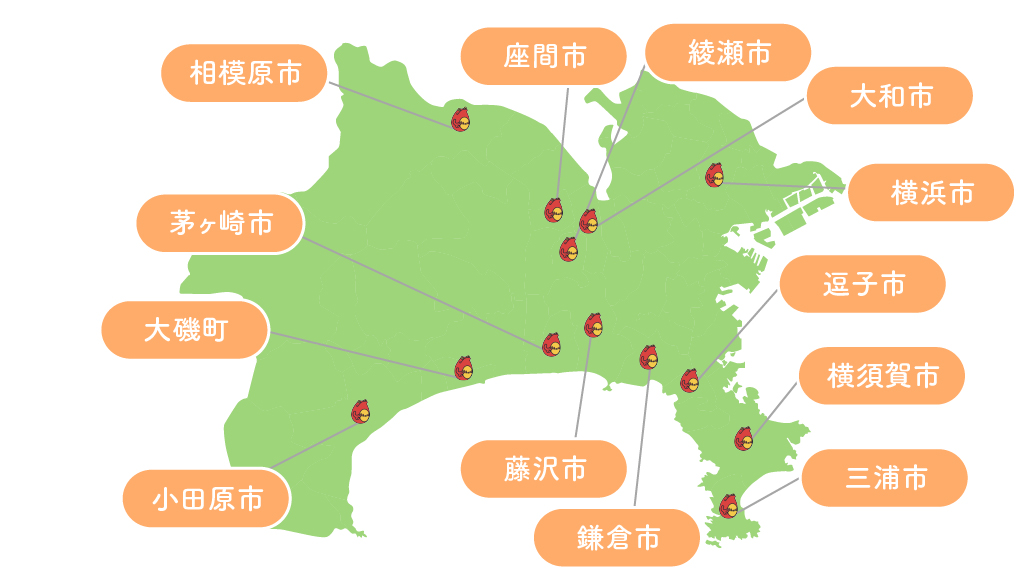

鎌倉彫の産地

武家文化と禅が息づく「鎌倉」の地

主要製造地域

鎌倉彫の主産地である神奈川県鎌倉市は、1185年に源頼朝が幕府を開いた歴史ある街です。以後約150年にわたって日本の政治・文化の中心地となり、南を海、三方を山に囲まれた地形を活かして発展しました。鎌倉時代には禅宗が盛んになり、宋(中国)から仏教とともに工芸技術や調度品が伝来しました。

このような文化的背景の中で、仏像や仏具を手がける仏師や宮大工たちが、新たな造形表現として漆を施した木彫工芸に着手したことが、鎌倉彫の始まりとされています。

鎌倉彫の歴史

彫刻と漆が織りなす、造形の深み

鎌倉彫の起源は、鎌倉時代に中国・宋から伝来した漆芸の影響を受け、禅宗寺院の仏具制作を通じて発展したとされています。やがて武家文化の隆盛とともに装飾品や日用品にも応用され、長い歴史の中で独自の彫刻技術と漆芸を融合した芸術性の高い工芸品へと進化を遂げてきました。

- 12〜14世紀(鎌倉時代):宋から伝わった彫漆技術の影響を受け、鎌倉の禅宗寺院で仏具制作に応用される。木地に彫刻を施し、漆を塗る現在の技法の原型が形成される。

- 15〜16世紀(室町〜安土桃山時代):武家文化の発展とともに、刀の鞘や武具、調度品などにも彫漆技術が広がる。華美さよりも力強さと実用性を重んじる美意識が反映。

- 17〜19世紀(江戸時代):江戸幕府による平和な時代に入り、盆や膳、文箱などの日用品に鎌倉彫が用いられるようになり、庶民の間でも浸透する。

- 19世紀後半(明治時代):殖産興業政策のもとで工芸振興が図られ、内外博覧会への出品を通じて評価が高まる。彫刻技法や意匠の幅が広がる。

- 20世紀前半〜戦後(昭和期):戦時中の一時的な停滞を経て、戦後は文化財保護の流れの中で再評価される。鎌倉市内に多くの工房が再興され、教育・継承の動きも活発に。

- 1975年(昭和50年):鎌倉彫が経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:日用品やインテリアに加え、現代アートやジュエリーとのコラボレーションも進み、デザイン分野でも再注目されている。若手職人や女性作家の活躍も目立つように。

鎌倉彫の特徴

彫刻と漆が織りなす、造形の深み

鎌倉彫の最大の特徴は、文様の立体感と漆の深みのある色調にあります。草花や鳥、波文様など自然をモチーフとした図案が多く、平刀・丸刀・小刀・三角刀・箱ノミ・曲り刀など、さまざまな彫刻刀を使い分けながら繊細かつ力強く彫刻されます。

地の部分に刀痕をあえて残すことで、表面に独特のリズムと質感が生まれ、光の当たり方や視点によって模様の印象が変化します。さらに、漆を何度も塗っては研ぐことで、艶やかで落ち着いた風合いが生まれます。最終仕上げに用いられるマコモ粉は、植物由来の自然素材であり、表面を落ち着かせる効果があります。

鎌倉彫の材料と道具

彫刻と漆芸を支える、自然素材と精緻な工具の世界

鎌倉彫の魅力は、自然素材がもつ温かみと、それを活かす職人の手技にあります。彫刻に適した柔軟性と安定性を備えた木材を厳選し、天然漆の層を何度も重ねて仕上げていく伝統技法は、素材と道具の繊細な調和のうえに成り立っています。表現の多様性を可能にする数十種類の彫刻刀をはじめ、すべての道具は手になじむよう工夫され、熟練の技を支える欠かせない存在です。

鎌倉彫の主な材料類

- 木材:主にカツラを使用。ほかにもホオノキ、イチョウ、ヒノキ、サワラ、ケヤキなどが用いられる。木目が細かく、刃当たりの柔らかい木が選ばれる。

- 漆:天然の生漆(きうるし)を使用。黒漆や朱漆を塗り重ねて光沢と色調を調整する。

- 和紙:彫刻前の図案転写に用いられ、滑らかな下絵作成を可能にする。

- 炭粉・砥の粉:下地処理に使用され、漆の密着性や塗膜の平滑性を高める。

- マコモ粉:仕上げに用いる植物性の微粉末で、漆の艶をやわらげ、落ち着いた質感を演出する。

鎌倉彫の主な道具類

- 彫刻刀(平刀・丸刀・小刀・三角刀・箱ノミ・曲り刀など):彫りの種類に応じて数十本を使い分け、立体感や陰影を演出。

- ろくろ:椀や盆など丸物木地を成形するための道具。木材の形状により手動・電動を使い分ける。

砥石・布:漆の研磨や最終仕上げに用いられる。滑らかな表面をつくるために欠かせない。 - 筆・刷毛:漆を均一に塗布するための道具。塗りの厚さや仕上がりの質感を左右する。

- 竹べら・布バフ:すり漆やマコモ粉を磨き込む際に使用。艶の調整や表面の均整をとる工程で活躍する。

これらの自然素材と専門道具の緻密な組み合わせにより、鎌倉彫は800年ものあいだ多様な造形と深みのある漆の美しさを実現してきました。一彫一塗に込められた職人の感性と技術が、現代にも響く力強い表現を生み出しています。

鎌倉彫の製作工程

熟練の技が生む多層的な表現

鎌倉彫は、木地作りから彫刻、漆塗り、仕上げまで、すべてを職人の手作業で丹念に行います。幾度もの塗りと研ぎを重ねて生まれる深い艶と彫りの表情が、800年続く技の結晶です。

- 木地作り(ろくろ挽き):半年から1年乾燥させたカツラなどの木材を、ろくろや刃物を用いて成形。

- 彫刻(たちこみ・際どり・刀痕付け):図案に沿って彫刻刀で文様を彫り出し、立体感と陰影をつける。

- 下地処理(生漆・蒔き下地):木地に生漆を染み込ませ、炭粉や砥の粉を蒔いて乾燥・研磨。

- 中塗り・上塗り:黒漆や朱漆を用い、複数回にわたって塗りと研磨を繰り返す。

- マコモ蒔き・すり漆:生漆の塗布とマコモ粉の蒔きつけを行い、布で磨いて仕上げる。

いずれの工程も高度な技術を要し、すべて職人の手作業で行われます。作品によっては完成までに数か月から1年以上を要することもあります。

鎌倉彫は、800年にわたる日本の仏教美術と生活文化を背景に持ち、緻密な彫刻と漆の技術が融合した唯一無二の伝統工芸です。その深みある表現と持続可能性は、現代の感性にも強く響きます。