春日部桐箪笥とは?

春日部桐箪笥(かすかべきりたんす)は、埼玉県春日部市を中心に作られている、桐材を用いた高級家具です。湿気に強く、火災にも耐える特性を持つ桐の性質を活かし、衣類や貴重品を守るために発展してきた収納家具の一種です。軽く、引き出しの開閉が滑らかな使い心地も支持され、婚礼道具としても重宝されてきました。長い歴史と熟練の技が息づく春日部桐箪笥は、現代のライフスタイルにも馴染む和洋折衷の美を持ち続けています。

| 品目名 | 春日部桐箪笥(かすかべきりたんす) |

| 都道府県 | 埼玉県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1979(昭和54)年8月3日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 18(28)名 |

| その他の埼玉県の伝統的工芸品 | 岩槻人形、行田足袋、秩父銘仙、江戸木目込人形(全5品目) |

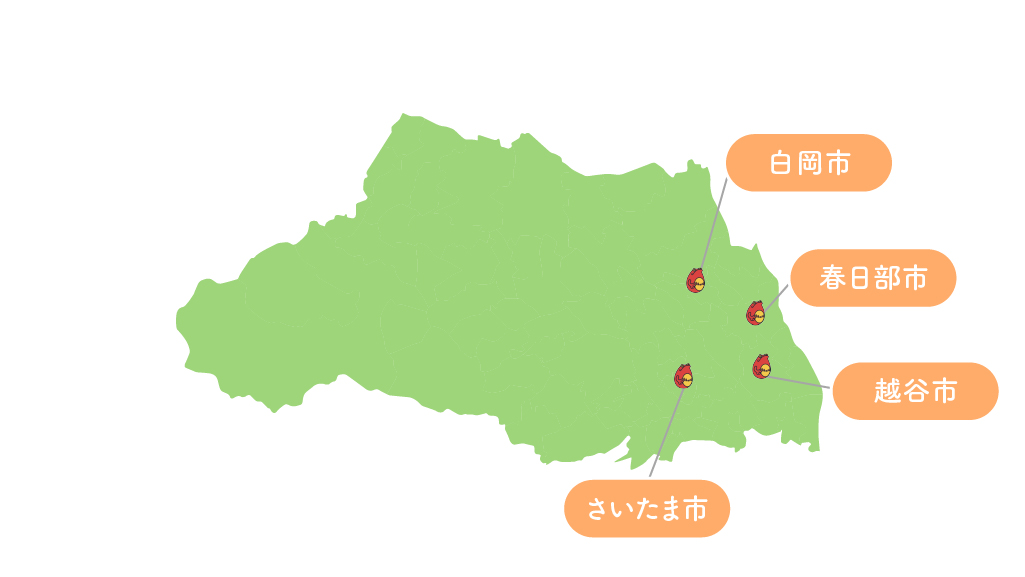

春日部桐箪笥の産地

木工と街道文化が育んだ“桐のまち”

春日部市は江戸時代から交通と流通の要衝として発展してきました。日光街道の宿場町として栄え、近隣を流れる古利根川や江戸川の水運も利用できたため、木材の搬入や製品の輸送に適した立地でした。地域周辺では良質な桐が自生しており、軽くて加工しやすいその素材は、衣類を湿気から守る収納家具としての需要と結びつき、桐箪笥の産地として自然に形成されていきました。

また、周辺では木工文化が古くから栄えており、職人が住み着いたことで桐材を使った道具作りが定着。こうした背景が、春日部における桐箪笥づくりの基盤を形づくっていきました。

春日部桐箪笥の歴史

江戸文化とともに歩んだ“桐の工芸”

春日部桐箪笥は、地域に根ざす木工技術と時代背景に支えられて、次第に全国に知られる工芸品へと成長していきました。

- 17世紀前半(江戸時代初期):徳川家康の死去に伴い日光東照宮の造営が始まる。日光街道沿いの宿場町・春日部に職人が定住し、地元の桐材を用いた小箱などの指物製作を開始。

- 18世紀後半頃(江戸中期〜天保年間):箪笥の専門製作が行われ始める。農家の副業としての製作から、徐々に専門職人が増加し、産地としての基盤が整う。

- 19世紀後半(明治時代):近代的な販路の整備により、大阪・広島・福岡といった遠隔地への出荷が可能に。婚礼道具や贈答品としての需要も高まり、ブランドとしての地位が全国に広がる。

- 1927年(昭和初期):品質と流通の安定化を目的に組合が設立され、製品基準が導入されることで工芸品としての信頼性が確立。

- 1979年(昭和54年):春日部桐箪笥が経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:住宅様式の変化に対応しながら、伝統を守る家具として新たなデザインにも挑戦。東北産桐材の導入や職人育成など、持続的なものづくりが進められている。

春日部桐箪笥の特徴

自然素材と精緻な技が生む“守るたんす”

春日部桐箪笥の最大の魅力は、素材である桐の特性と、それを活かす精緻な加工技術にあります。桐材は湿気を吸うと膨張し、乾燥すれば収縮して元の形に戻るという特異な性質を持ちます。これにより、外気の湿気を遮断し、内部の衣類をカビや虫害から守る効果を発揮します。さらに桐は燃えにくく、火災時にも火の進入を防ぐ防火性に優れており、災害から貴重品を守る家具としても高く評価されています。その軽さも大きな特徴で、女性でも簡単に移動・取り扱いが可能です。

仕上げに用いられる“ウズクリ”や“砥の粉”によって浮き立つ木目の美しさ、引き出しと本体のわずかな隙間も許さない緻密な組み合わせなど、全体にわたり職人の繊細な手技が宿っています。見た目の美しさと実用性が高度に融合した、まさに用の美を体現する工芸品です。

春日部桐箪笥の材料と道具

桐の性質を引き出すための自然素材と手道具

春日部桐箪笥の美しさと機能性は、選び抜かれた素材と熟練の手道具に支えられています。桐材は木材の中でも特に繊維が緻密で軽く、加工性・耐久性に優れる素材です。その性能を最大限に活かすために、職人たちは伝統的な道具を使いこなし、工程ごとに適した技法で仕上げていきます。

春日部桐箪笥の主な材料類

- 木材:国産の桐材(主に東北地方産)。軽量で調湿性・耐火性に優れる。

- 砥の粉:ヤシャブシの煮汁と混ぜて木肌に色味と奥行きを与える。

- 木蝋(もくろう):表面仕上げに使用し、自然な光沢と手触りを実現。

春日部桐箪笥の主な道具類

- カンナ:部材ごとの厚みや寸法を精密に整えるための必須道具。

- ノミ・ノコギリ・玄能:木組み・ほぞ継ぎなどに使われる基本工具。

- ウズクリ用たわし:木目を浮かび上がらせる仕上げ工程に用いる。

- 焼き鏝(こて):引き出し内部などの細部処理に使用される場合もある。

すべての素材と道具は、桐という素材の良さを最大限に引き出し、100年以上使い続けられる家具へと仕上げるための要となっています。

春日部桐箪笥の製作工程

一本の桐材が“たんす”になるまで

春日部桐箪笥は、天然の桐材を使い、木材の特性を見極めながら職人が手作業で仕立てていきます。完成までの主な工程は以下の通りです。

- 材料選定と渋抜き:製材した桐材を天日と風雨にさらし、時間をかけて渋(アク)を抜く。この工程で木の狂いや変色を防ぎ、美しい仕上がりにつながる。

- 木取り・部材加工:渋抜き後の板材から、箪笥の用途や大きさに合わせて適材を選び、部材ごとに切り出す。かんなを用いた微細な調整で精度を高める。

- 組立加工:外枠(ガラ)と引き出しを木組みやほぞ継ぎで組み立て、調整を重ねながらすき間のない仕上がりを目指す。

- 塗装(ウズクリ仕上げ):植物繊維のたわしで木目を際立たせ、砥の粉とヤシャブシの煮汁を塗布。乾燥後に木蝋を塗って艶を与える。

- 金具取付と最終調整:装飾と実用性を兼ねた金具を取り付け、全体の歪みや機能性を職人の手で微調整して完成。

春日部桐箪笥は、江戸の職人文化と地域の自然資源に支えられて生まれた工芸家具です。軽さと機能美、そして職人の技が融合したその姿は、現代の住空間にも違和感なく調和し続けています。受け継がれる技と桐の恵みが、これからも生活に静かで確かな価値を届けてくれるでしょう。