紀州漆器とは?

紀州漆器(きしゅうしっき)は、和歌山県海南市の黒江(くろえ)地区を中心に生産されている伝統的な漆器です。起源は室町時代にまでさかのぼり、近江から移住してきた木地師たちが、豊富な紀州材を活かして椀や盆の木地を作ったのが始まりとされます。

最大の特徴は、黒漆の上に朱漆を重ね塗りし、使い込むことで下層の黒が浮き出る「根来塗(ねごろぬり)」にあります。この独特の色彩表現と、手にしたときの温もりある質感は、今もなお日本の暮らしに息づく美意識を伝え続けています。

| 品目名 | 紀州漆器(きしゅうしっき) |

| 都道府県 | 和歌山県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年2月6日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(14)名 |

| その他の和歌山県の伝統的工芸品 | 紀州箪笥、紀州へら竿(全3品目) |

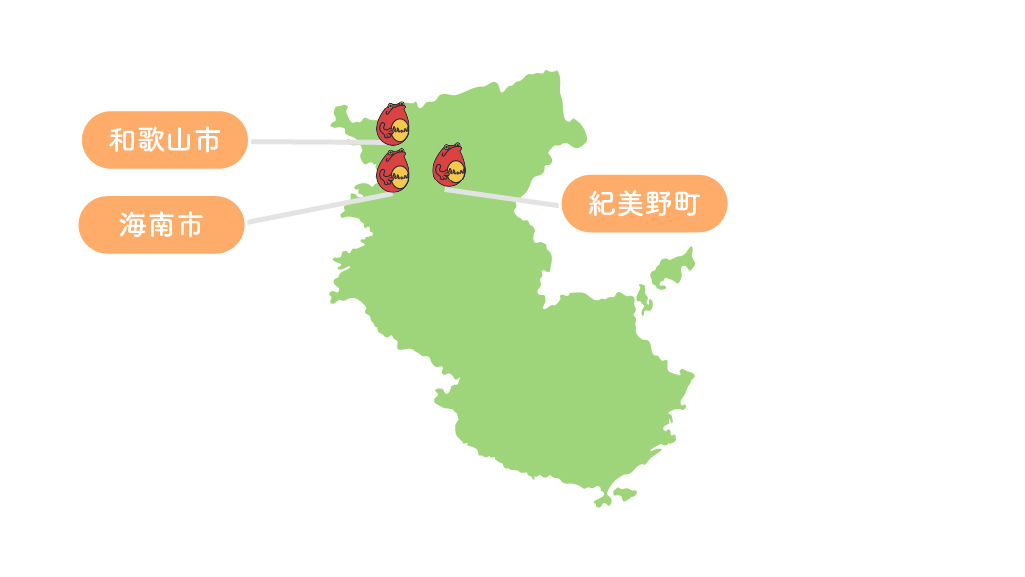

紀州漆器の産地

紀伊の山と黒潮が育んだ、漆と暮らしの交差点

主要製造地域

紀州漆器の産地は、和歌山県海南市の黒江地区を中心とする地域です。ここは、古くから木工や漆工芸の盛んな土地として知られ、「漆器の町・黒江」として全国に名を馳せてきました。黒江は紀伊国(現在の和歌山県)における交通と流通の要衝でした。熊野街道や紀ノ川水系の舟運によって、木材や漆、鉱物資源が容易に集まり、黒江の町は漆器生産と商業の一大拠点として発展しました。また、近隣の根来寺との結びつきも深く、戦乱によって寺を離れた僧侶たちがこの地で技術を伝えたことが、漆器文化の発展に大きく寄与しました。

また、寺院建築や僧侶の生活様式が黒江漆器に大きな影響を与えています。根来寺では漆器が修行生活における実用品として作られており、その精神性や機能美が紀州漆器の基礎に刻まれました。さらに、紀州藩の庇護のもとで職人の育成が行われ、江戸時代には庶民から武家社会にまで幅広く受け入れられる存在へと成長しました。

さらに、温暖湿潤な気候と黒潮の影響を受けるこの地域では、漆の乾燥・定着に適した環境が整っています。特に、海と山に囲まれた地形は、木地の乾燥に時間をかける風土を形成し、漆器づくりにおける品質向上にもつながっています。

紀州漆器の歴史

修行僧の手に始まり、暮らしの器として全国へ

紀州漆器の歴史は、実に800年近くにおよびます。時代ごとに用途や意匠を変えながらも、根本にある“堅牢で美しい器”という理念は変わることなく受け継がれてきました。

- 13世紀中頃(鎌倉時代):近江(滋賀県)から木地師が黒江へ移住し、渋地わんの製作を始める。

- 14世紀(南北朝時代):柿渋と炭粉を混ぜた下地技法が確立。水に強く腐りにくい実用器として普及。

- 15世紀中頃(室町時代):根来寺の僧侶が、朱漆を塗った食器を自作。根来塗の原型が誕生。

- 1585年(天正13年):豊臣秀吉の紀州攻めにより根来寺が焼失。僧侶の一部が黒江に移住し、技法を伝える。

- 17世紀初頭(江戸初期):紀州藩の保護下で漆器産業が拡大。藩内外に販路を広げ、黒江が漆器の一大産地となる。

- 18世紀中頃(江戸中期):朱と黒の塗分けや模様塗りなど、多様な意匠が確立。漆器が贈答品や婚礼道具として定着。

- 明治時代:近代化により需要は一時減退するが、美術工芸品として再評価され、技術保存の動きが進む。

- 1978年(昭和53年):紀州漆器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」として指定される。

- 現代:現代の暮らしに合うモダン漆器やインテリア製品も開発され、海外評価も高まっている。

紀州漆器の特徴

時を重ねて美しさを増す、漆器の“育つ”魅力

紀州漆器は、「使いながら美しくなる器」として高い評価を得ています。その代表的な技法が「根来塗」。朱漆の下に黒漆を塗り重ねることで、長年の使用によって表面の朱が摩耗し、下層の黒が自然と浮かび上がるという、偶然をデザインした表現技法です。この現象は、もともと根来寺の僧たちが質素な漆器を使っていた際に偶然生まれたものですが、いつしかその“味わい”が美として認識され、技法として確立されました。いわば“時間が仕上げる意匠”とも言えるでしょう。

また、器の形状も日常使いに適したものが多く、椀、盆、膳、箸など、暮らしに密着した実用品として愛されてきました。中には、根来塗の意匠を活かした現代的なカトラリーや照明器具も登場しており、伝統が現代の感性と融合する場面も増えています。

紀州漆器の材料と道具

紀州の木と、職人の技と、漆の語らい

紀州漆器の製作は、木地づくりから漆塗りに至るまで、50〜70以上もの工程を経て完成します。それぞれの工程に専業の職人が関わり、分業体制で高い品質が維持されています。

紀州漆器の主な材料類

- ヒノキ:軽くて加工しやすく、温かみのある木目を持つ。

- トチノキ:木肌が美しく、椀や盆に適した素材。

- 漆(うるし):国産・輸入の天然漆を用い、朱・黒・溜色などで表現される。

- 下地素材(柿渋・炭粉・砥粉など):下塗りに用いて木地を保護・補強する。

紀州漆器の主な道具類

- 刷毛・ヘラ:漆を均一に塗るための道具。

- 研ぎ石・炭・砥の粉:研磨や表面調整に使用する。

- 木工工具(ろくろ・鋸・鉋など):木地を削り出すために使う。

こうした素材と道具が、艶やかで堅牢な漆器づくりを支えており、職人の技と自然素材の調和が器の美しさに結実しています。

紀州漆器の製作工程

朱と黒が織りなす、静かなる色の重なり

紀州漆器の代表的な技法である根来塗は、以下のような工程を経て完成します。各工程に数日から数週間を要し、塗りだけでも半年以上かかることもあります。

- 木地づくり

紀州ヒノキやトチノキなどを用い、椀・盆などの木地を作成。自然乾燥に3年以上かけて強度と安定性を確保する。 - 下地作業

木地の傷や凹凸を錆漆や柿渋、炭粉で埋め、地固めする。滑らかな塗面の基礎となる重要な工程。 - 塗り工程

下塗り → 中塗り → 上塗りと漆を何度も塗り重ねる。根来塗では黒漆の上に朱漆を塗り、乾燥には専用の湿度管理室を用いる。 - 研ぎ出し

仕上げに磨きをかけ、意図的に朱の表面を研いで黒を浮き出させる。器に立体感と深みを与える最終工程。

こうして仕上がる紀州漆器は、器そのものに時間と手間の物語が刻まれており、ひとつとして同じ表情を持つものはありません。使い手の暮らしと共に育ち、変化していく漆器として、長く愛され続けています。

朱と黒の重なりが時を映す紀州漆器は、使うほどに表情を深めていく“育つ器”です。800年の歴史と、黒江の風土が育んだ漆器文化は、今も私たちの暮らしに静かに寄り添い続けています。