九谷焼とは?

九谷焼(くたにやき)は、石川県で作られる伝統的な磁器であり、緑・黄・赤・紫・紺青の「五彩」による色鮮やかな上絵付けが最大の特徴です。その始まりは17世紀中頃に遡り、「古九谷」として一時代を築いた後、約100年の空白を経て再び花開いた「再興九谷」へと継承され、現代まで続いています。

その絵柄は豪快でありながらも繊細、写実と装飾が交差する画面構成には、加賀文化の美意識と絵画的感性が息づいています。華やかな色彩と力強い筆致が融合する九谷焼は、世界では“Japan Kutani”として親しまれ、美術工芸として高く評価されています。

| 品目名 | 九谷焼(くたにやき) |

| 都道府県 | 石川県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 89(150)名 |

| その他の石川県の伝統的工芸品 | 牛首紬、加賀友禅、加賀繍、輪島塗、山中漆器、七尾仏壇、金沢漆器、金沢仏壇、金沢箔(全10品目) |

九谷焼の産地

加賀文化の器に宿る、色彩美の風土

主要製造地域

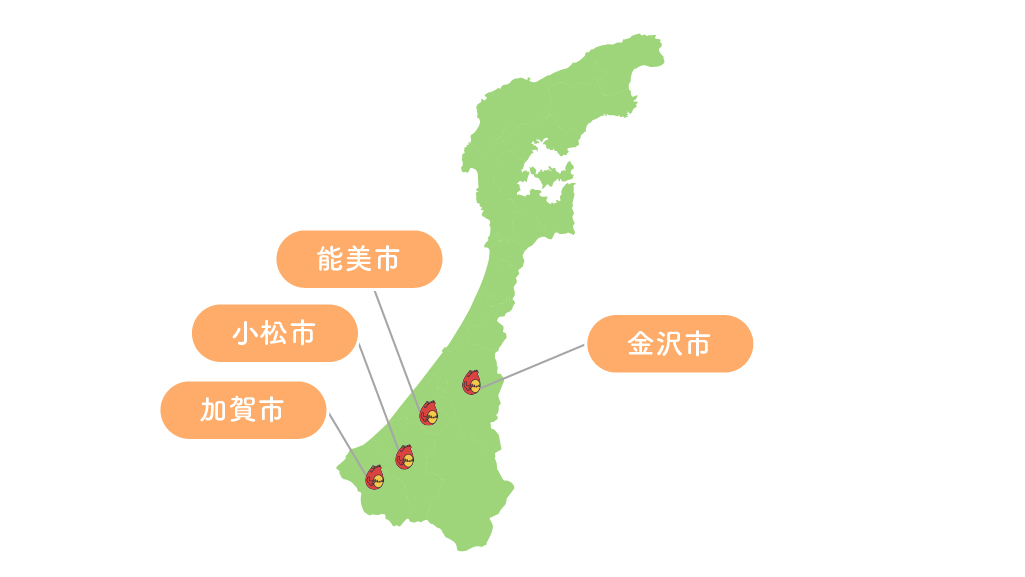

九谷焼の主産地は、石川県南部に位置する加賀市、小松市、能美市、金沢市などです。特に加賀市の旧・九谷村で陶石が発見されたことが起点となり、この地名が「九谷焼」の由来となりました。

この地域は加賀藩およびその支藩・大聖寺藩の統治下にあり、美術工芸の保護育成が盛んに行われてきました。九谷焼は、藩の肝煎りによって陶工が有田で学び、持ち帰った技術を元に始まったという武士文化と工芸が交差する背景を持っています。金沢では絵画・漆芸・染織などが発展し、九谷焼の絵付けにもその洗練された文化が深く影響を与えています。

また、加賀友禅や輪島塗といった他分野の工芸文化が共存する土壌があり、「描く文化」「色彩の文化」が地域全体に根付いています。これは九谷焼の色絵技法の多様性や自由な構図展開に通じており、地元に多数の美術館・資料館・ギャラリーが存在することも、地域の工芸への深い理解と誇りを物語っています。

九谷焼の歴史

色絵磁器の変遷に見る、二度の開花と六つの様式

九谷焼は、時代によってその様相を変えながら発展してきました。

- 1655年頃:加賀藩支藩・大聖寺藩が陶石を発見し、後藤才次郎を肥前有田に派遣。帰国後、九谷に窯を築く。

- 1656〜1670年代:九谷窯で五彩による色絵磁器が生産される。大胆な構図と装飾性が特徴。

- 1680年代:焼成技術や経済的事情により九谷の窯は廃絶。約100年にわたる空白期へ。

- 1806年:加賀藩が磁器産業の再興を進め、金沢や小松などで再び磁器づくりが始まる。

- 1819年:金沢で「吉田屋風」の四彩絵付けが登場。黄・緑・紫・紺青の色使いが定着。

- 1830年代:赤地に金彩の永楽風、京都の絵師青木木米を招いての木米風、緻密な赤絵細描の飯田屋風が相次いで誕生。

- 1860年頃:庄三風と呼ばれる金襴手・赤絵細描を融合した様式が確立され、明治期の九谷焼を代表する技法に。

- 1873年:九谷焼が初めて公式に国際舞台へ登場。“Japan Kutani”としてその名が広まり、以後ヨーロッパ諸国を中心に輸出が本格化する。

- 1975年(昭和50年):九谷焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:日常使いの器からアートピースまで、新たな九谷焼の世界が広がる。

九谷焼の特徴

色彩が語り、絵が躍る器、九谷焼の美しさとは

九谷焼の最大の特徴は、磁器の上に施される華やかな「上絵付け」です。焼成後の素地に、呉須で線描きを行い、その上から和絵の具で色を重ね、さらに上絵焼成によって定着させることで、他にはない立体感と深みのある色彩が生まれます。「古九谷風」では、山水や草花、鳥などが大胆かつ対称的に配置され、筆の勢いが器の中で生き生きと描かれます。一方で、「飯田屋風」では極細の赤い筆で繊細な文様や人物画が描かれ、その密度の高さが観る者を圧倒します。

色の重ね方にも職人の高度な技術が必要で、同じ五彩でも焼成によって発色が微妙に変わるため、経験に基づく調整が不可欠です。また、表現手法の幅が広く、風景、人物、動植物、吉祥文様、さらには抽象文様まで対応可能であり、現代アートとの相性も良く、近年ではインテリアとして飾られる作品も増えています。

九谷焼の材料と道具

天然素材と鉱石が支える、色絵磁器の彩り

九谷焼の製作では、陶石から上絵の顔料まで、自然由来の素材が使われています。成形から絵付けまで、分業によって高精度な製品が生まれています。

九谷焼の主な材料類

- 花坂陶石(小松市):地元で採れる磁器原料。焼成後に青みがかかるのが特徴。

- 釉薬(うわぐすり):珪石、長石、石灰などを混ぜて作る透明釉。

- 呉須(ごす):下絵付けに用いる酸化コバルト顔料。

- 和絵の具:上絵付けに用いる五彩の顔料。鉄・銅・マンガンなどの鉱石を粉砕・調合して作る。

九谷焼の主な道具類

- ろくろ・鋳込み型:成形用。形状により手びねり・たたら作りも併用。

- 筆(細筆・平筆):線描や塗り分け用。絵付けの精度を左右する重要な道具。

- 上絵窯・金窯:750〜1000℃で絵の具を定着させる。金彩用は400℃程度の金窯で焼成。

素材と道具の選定、そしてそれを操る職人の感性と技術が、九谷焼の鮮やかな彩りと深みを支えています。

九谷焼の製作工程

火と筆で彩りを描く九谷焼

九谷焼の魅力を支えるのは、分業によって磨かれた高度な技と、ひとつひとつの工程に込められた丁寧な手仕事です。

- 成形

花坂陶石を原料に、ろくろ、たたら、鋳込みなどで成形。器の形状に合わせた技法を使い分ける。 - 乾燥・素焼き

自然乾燥後、約800℃の窯で8時間前後焼成。素地に吸水性と強度を与える。 - 下絵付け(染付)

呉須を使って図柄の輪郭を描く。主に青の単色で文様や線を引く。 - 釉掛け・本焼き

透明釉薬を施し、約1300℃で一昼夜かけて本焼き。白磁の素地が完成。 - 上絵付け

黒呉須で骨描きをし、緑・黄・赤・紫・紺青の五彩で彩色。金や銀を使う場合もある。 - 上絵焼成・金焼成

750〜1000℃で焼き付け、金彩などを施した場合は400℃前後で再焼成。色の安定と光沢を引き出す。

このように、絵画的要素と焼物技術が融合した工程の中で、九谷焼ならではの鮮やかさと存在感が育まれていきます。

九谷焼は、加賀文化の洗練と自然素材の恵み、そして絵師と陶工の手業が融合した日本独自の色絵磁器です。五彩による絵付けや六様式にみる表現の多様性は、日用品の枠を超えた芸術性を帯びています。伝統を守りつつ現代に花開く九谷焼は、まさに器に描かれた“物語”と言えるでしょう。