真壁石燈籠とは?

真壁石燈籠(まかべいしどうろう)は、茨城県桜川市真壁町周辺で作られている石工芸品で、江戸時代末期に成立したとされる伝統的工芸品です。6000万年前の地殻変動で形成された花崗岩「真壁石」を用い、職人の手によって一つひとつ丁寧に彫刻されるその姿は、自然の恵みと人の技の融合といえます。庭園や神社仏閣、茶室などに用いられ、景観に静かな趣と重厚感を添える存在として親しまれています。

| 品目名 | 真壁石燈籠(まかべいしどうろう) |

| 都道府県 | 茨城県 |

| 分類 | 石工品 |

| 指定年月日 | 1995(平成7)年4月5日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 20(37)名 |

| その他の茨城県の伝統的工芸品 | 笠間焼、結城紬(全3品目) |

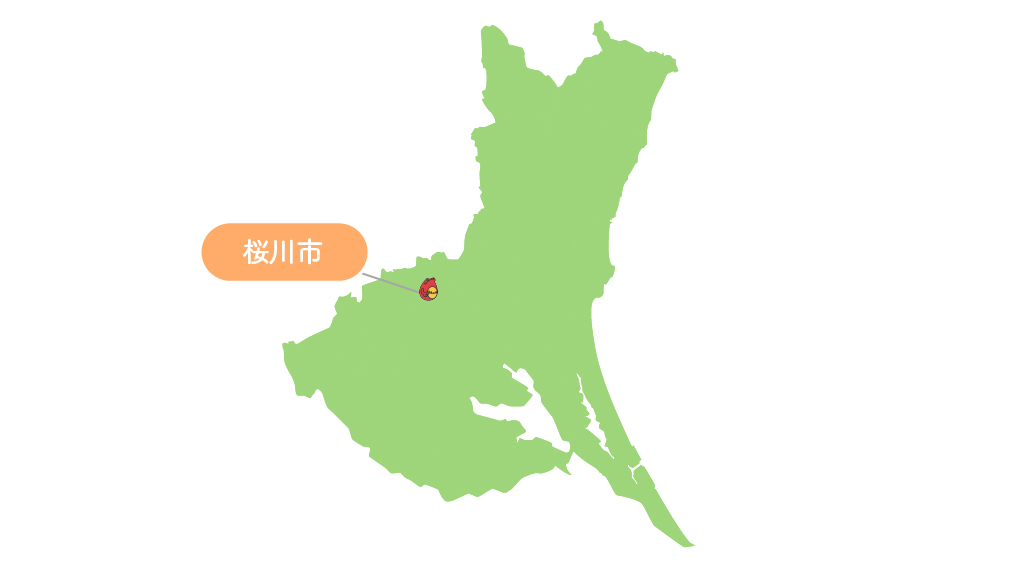

真壁石燈籠の産地

石の里・真壁が育んだ石工の文化

桜川市真壁町は、茨城県の西部に位置し、古くから良質な花崗岩「真壁石」の産地として知られてきました。真壁石は、石英・長石・黒雲母を主成分とする御影石で、きめ細かく、適度な硬さと加工のしやすさを併せ持つ素材です。この土地の地質的恩恵が、優れた石材加工文化の基盤となり、石燈籠や墓石、建築材など多様な石製品が生み出されてきました。

真壁石燈籠の歴史

石の信仰と美が息づく道

真壁石燈籠の発展は、真壁地域における石材業の歴史と密接に関わっています。生活の中の石造文化からはじまり、時代ごとに用途と価値を変えながら現在へと受け継がれています。

- 16世紀(室町時代末):真壁町長岡地域で石仏の制作が盛んになり、石材加工の基盤が築かれる。

- 19世紀中頃(江戸時代末期):石燈籠の制作技術が確立。屋外装飾や寺院用途として需要が高まる。

- 19世紀後半(明治時代):真壁石が建築資材としても注目されるようになり、石材業が拡大。

- 20世紀中頃(昭和時代):造園ブームにより石燈籠の需要が全国的に拡大。精緻な彫刻と高い耐久性から評価される。

- 1995年(平成7年):真壁石燈籠が経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:景観設計や公共空間でも用いられ、伝統と現代の調和を体現する石工芸として進化を続けている。

真壁石燈籠の特徴

曲線と細工が魅せる石の造形美

真壁石燈籠の最大の特徴は、素材の良さを活かした繊細な彫刻と、職人の手によるなだらかな曲線にあります。使用される真壁石は、硬さと粘りを併せ持ち、長期間にわたり風化しにくい特性を持つため、屋外設置に適しています。

石燈籠は、「地輪(下台)」「竿」「受(中台)」「火袋」「笠」「宝珠」の6つの部品から構成され、それぞれに*ほぞ(接合部)とほぞ穴を丁寧に彫り込み、精密に組み上げられます。特に火を灯す「火袋」は内部が空洞になっており、高度な彫刻技術が求められます。

この伝統的な構造と技法により、真壁石燈籠は風景に静謐な趣を添えるだけでなく、日本庭園文化の象徴としての価値も高く評価されています。

真壁石燈籠の材料と道具

6000万年の石と対話する石工の手仕事

真壁石燈籠を支えているのは、地中深くから掘り出される上質な花崗岩「真壁石」と、それを精緻に加工するための伝統的な道具群です。石という硬く無口な素材と向き合い、曲線や彫刻に命を吹き込むには、素材に対する深い理解と、代々受け継がれてきた職人の技術が欠かせません。真壁の石工たちは、重厚な石材に繊細な意匠を刻み込み、実用性と美しさを兼ね備えた石燈籠を作り上げています。

真壁石燈籠の主な材料類

- 真壁石(真壁御影石):桜川市周辺で採掘される6000万年前の花崗岩。石英、カリ長石、黒雲母を主成分とし、適度な硬さと粘りがあり、彫刻・研磨に適している。

- 研磨材:砥石や研磨布などを使用し、最終工程で表面に光沢を与えるために使われる。

真壁石燈籠の主な工具類

- のみ・たがね:石を削ったり細部を彫るための手彫り道具。模様の陰影や曲面の表現に活躍。

- せっとう(石槌):石を割る、荒削りするための打撃用道具。力加減と角度で仕上がりに差が出る。

- ハンマー類:中小型の鉄製ハンマーを使い分け、加工の精度を高める。

- 墨壺・墨差し:石材に目安となる直線や円を描くための道具。誤差のない加工に欠かせない。

- ホイスト・クレーン・滑車:数十kg〜数百kgに及ぶ石材を安全かつ正確に移動・固定するための設備。現代では機械と手作業の併用が主流。

これらの素材と道具は、真壁の地に根づく石工文化とともに進化してきました。石という不変の素材に、人の手が刻む一瞬の美。その積み重ねが、静かなたたずまいの中に、確かな技と歴史を宿す真壁石燈籠の本質を支えています。

真壁石燈籠の製作工程

六つの部位が織りなす重厚な造形

- 原石の切り出し

真壁石の原石を、石燈籠の6構成部位に応じて切り出す。 - 墨出し・粗切り

各部位に合わせて墨で線を引き、大まかな形に切る。 - 手彫り

のみやせっとうを使い、部位ごとに彫刻を施す。 - ほぞ加工

各パーツの接合部に、組み立て用のほぞや穴を設ける。 - 火袋の中抜き

火を入れる「火袋」の内部を空洞に加工する。 - 研磨・調整

全体のバランスを整え、美しい曲線に仕上げる。 - 組み立て

各部品を重ねて完成させる。

この工程すべてが職人の手作業で行われるため、一基一基に個性と品格が宿ります。

真壁石燈籠は、地中深くから採掘された花崗岩と、それを磨き上げる人の技とが結びついて生まれる工芸品です。風雨にさらされながらも風格を保ち、静かにたたずむその姿は、地域の文化と精神を今に伝える石の彫刻として、日本庭園や信仰空間に深い趣と意味を与え続けています。