松本家具とは?

松本家具(まつもとかぐ)は、長野県松本市・塩尻市・安曇野市・木祖村などで作られている伝統的な木工家具です。安土桃山時代の末期(16世紀後半)、松本城の築城とともに形成された城下町で発展した家具文化を起源とし、400年以上の歴史を有します。

特徴的なのは、「ほぞ」と「ほぞ穴」を用いた釘を使わない組接ぎ技法。この伝統技法は、乾燥や湿気などによる木材の伸縮にも柔軟に対応し、経年による歪みやガタつきを抑える強度を発揮します。さらに、接合部の形状自体が装飾性を持つため、見た目の美しさにも優れています。木材はケヤキやミズメザクラ、ナラなどが用いられ、木目の美しさを引き立てるために漆を十数回塗り重ねて仕上げます。家具の設計から完成までを一人の職人が手作業で行うため、温もりと丁寧さが製品に宿ります。

かつては和家具が主流でしたが、現在はその技術を活かしてテーブルや椅子、ロッキングチェアなど洋家具の製造も行われ、伝統と現代の融合を体現する家具づくりが続けられています。

| 品目名 | 松本家具(まつもとかぐ) |

| 都道府県 | 長野県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年2月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(11)名 |

| その他の長野県の伝統的工芸品 | 信州紬、飯山仏壇、内山紙、南木曽ろくろ細工、木曽漆器、信州打刃物(全7品目) |

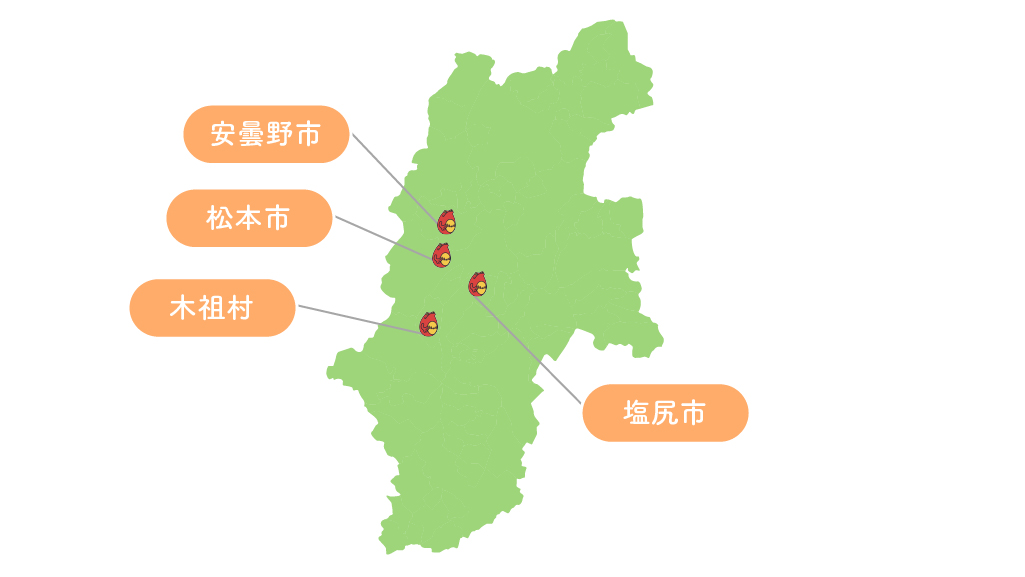

松本家具の産地

松本城の城下町に根づいた家具文化の伝承地

主要製造地域

松本家具は、長野県松本市を中心に、塩尻市、安曇野市、木祖村など信州中部の地域で生産されています。松本城の築城とともに町が栄えるなかで木工文化が芽生え、家具作りが広まりました。

この地域は中山道や甲州街道に近接し、物流や商業の中心地として発展しました。また、標高が高く湿度が低い気候は木材の乾燥や保管に適しており、木工業が根づく環境として理想的でした。さらに、周囲に広がる木曽谷や飛騨山地から上質な木材を得られる立地条件が、松本家具の発展を後押ししました。

現在でも、松本地方では家具作りが地域の基幹産業のひとつとして根づき、伝統と革新の両面から注目を集めています。

松本家具の歴史

400年の伝統が息づく家具づくりの歩み

松本家具は、松本城の城下町としての発展とともに木工文化が育まれ、戦国の世から現代まで受け継がれてきました。その道のりには、民藝運動との関わりや地域経済との連動など、数々の転機が刻まれています。

- 16世紀後半(安土桃山時代末期):松本城の築城とともに城下町が形成され、木工産業が始まる。

- 18世紀中頃(江戸中期):町人文化の発展とともに座卓や箪笥などの家具需要が拡大。

- 19世紀後半(明治期):和家具の需要が全国で高まり、松本家具の販路が拡大。

- 1920年代(大正末期):生産量が全国一となり、松本家具の名が定着。

- 1945年(昭和20年):太平洋戦争の影響で生産が一時衰退。

- 1952年(昭和27年):柳宗悦が松本を訪れ、『工藝』誌で手仕事の復興を呼びかける。

- 1975年(昭和50年):松本家具が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:伝統技法を活かした洋家具づくりが広がり、後継者育成も積極化。

松本家具の特徴

木の魅力を最大限に引き出す、手仕事と構造美の融合

松本家具の最大の特徴は、釘を使わずに木材同士を組み合わせる「組接ぎ(くみつぎ)」技法にあります。これは、部材同士に「ほぞ」と呼ばれる突起と「ほぞ穴」を作り、精密にかみ合わせて接合する日本伝統の木工技術です。この方法により、高い強度と耐久性を持ちながらも、接合部が美しく仕上がるため、構造自体が意匠としても機能します。

使用される素材は、ケヤキ、ミズメザクラ、ウダイカンバ、ナラなど信州の山々から得られる広葉樹。これらは堅牢でありながら木目が美しく、家具の表情に自然の温もりを添えます。完成品は、木目を引き立てるために漆やウレタンを8回以上も塗り重ね、深みのある光沢と防汚性を備えた仕上がりになります。

また、松本家具は「一人の職人が全工程を担う」という一貫製作方式を守っており、木材選びから設計、加工、塗装、組立までを一貫して担当します。このため、製品一つひとつに職人の思想と技術が凝縮されており、量産品にはない個性と完成度が魅力です。

伝統的な和家具の技術を受け継ぎながら、ロッキングチェアやサイドボードなど洋家具への応用も進んでおり、現代の暮らしにも寄り添う機能美を備えた家具として多くの支持を集めています。

松本家具の材料と道具

信州の自然が育んだ木と、人の手を支える道具たち

松本家具には、信州の山々で育った広葉樹と、職人の繊細な作業を支える道具が欠かせません。素材選びから完成までのすべての工程において、自然との調和と精緻な技術が息づいています。

松本家具の主な材料類

- ケヤキ:重厚で美しい木目が特徴。松本家具の代表的素材。

- ミズメザクラ(梓):きめ細かな質感で加工性に優れ、家具の上品な表情を引き出す。

- ナラ(オーク):堅牢で耐久性が高く、家具の構造材に適している。

- ウダイカンバ:淡い色合いと柔らかな木目で、内部構造や細部装飾に用いられる。

松本家具の主な道具類

- 鋸(のこぎり)・鉋(かんな)・鑿(のみ):木取りや加工に用いられる基本工具。

- ほぞ取機・ほぞ穴加工機:精密な組手加工に欠かせない機械工具。

- ろくろ盤:脚部や取っ手の曲線加工を行う回転式工具。

- 刷毛・布・漆刷き道具:塗装時に木目を活かしながら艶を引き出すために使用。

- 手描き設計用具:定規、コンパス、筆記用具など、設計段階で使われる。

松本家具の素材と道具は、いずれも自然環境と職人の身体感覚に根ざしたものばかりです。木の個性を見極める眼、寸分違わぬ加工を実現する手先、そして想像を形にする設計力。それらを支える道具の存在もまた、伝統工芸の文化の一部として大切にされています。

松本家具の製作工程

乾燥から塗装まで、一人の職人が仕上げる全工程

松本家具は、すべての工程を一人の職人が担当する一貫製作方式を基本としています。そのため、各工程には高い技術と細やかな配慮が求められます。

- 乾燥(天然乾燥・人工乾燥)

ケヤキやミズメザクラを板材にし、自然乾燥で数ヶ月から数年寝かせた後、人工乾燥機で含水率を調整。 - 図案設計

家具の構造と美観を考慮し、職人が手描きで設計図を作成します。 - 木取り・加工

図面に基づいて木材を選び、切り出し。「ほぞ」と「ほぞ穴」の加工を行い、ろくろによる脚部成形や彫刻なども手がけます。 - 組立て

伝統的な組手技法(ほぞ組、相欠き、留めなど)で各部材を精密に接合。 - 塗装・仕上げ

漆やウレタンを用い、8回以上の塗装を重ね、最終仕上げと金具の取付けを行う。

松本家具は、素材と向き合いながら丁寧に積み上げる手仕事の集積であり、使い手の暮らしに長く寄り添う品質と美を兼ね備えています。