浪華本染めとは?

浪華本染め(なにわほんぞめ)は、大阪府堺市や柏原市を中心に受け継がれている伝統的な染色品で、一般には「注染(ちゅうせん)」の名で広く知られています。明治時代に大阪で生まれたこの技法は、染料を“注いで”染めるという工程が特徴で、生地の表裏両面に色が通る独特の染まり方と、にじみやぼかしによる風合いが魅力です。

タオルや手ぬぐい、浴衣地などに多く使われ、現代においても日本の夏の暮らしに欠かせない染物として愛され続けています。染料の流れがつくる自然な模様や、綿のやわらかさを損なわない軽やかな仕上がりは、他の染色技法にはない奥行きと涼感を備えています。

| 品目名 | 浪華本染め(なにわほんぞめ) |

| 都道府県 | 大阪府 |

| 分類 | 染色品 |

| 指定年月日 | 2019(令和元)年11月20日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(8)名 |

| その他の大阪府の伝統的工芸品 | 大阪金剛簾、大阪欄間、大阪浪華錫器、大阪泉州桐箪笥、大阪唐木指物、大阪仏壇、堺打刃物、いずみガラス(全9品目) |

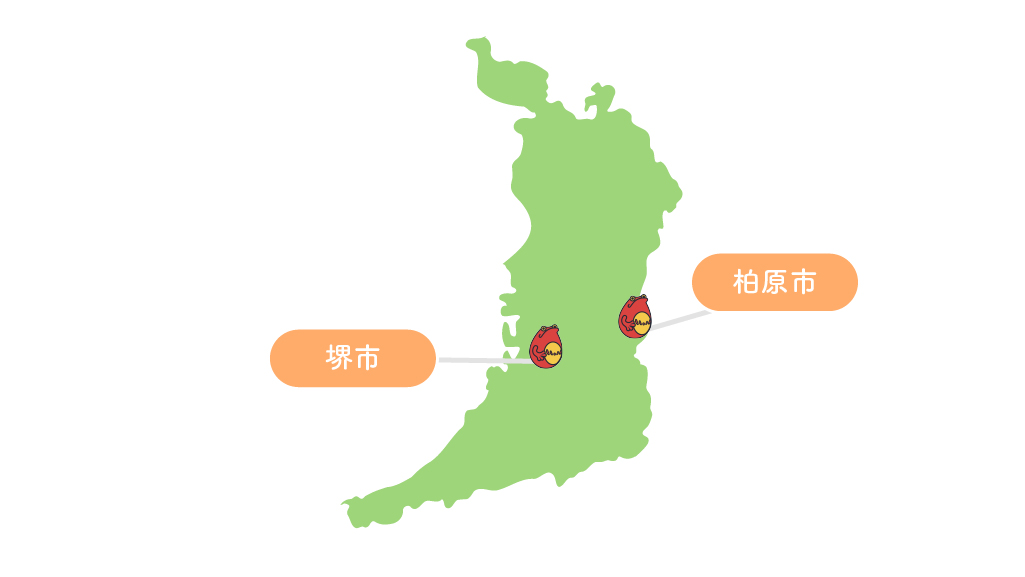

浪華本染めの産地

綿と染めの集積地、大阪南部が育んだ日常の染色文化

主要製造地域

浪華本染めの主産地は、大阪府南部に位置する堺市や柏原市を中心とするエリアです。この地域は古くから綿織物の生産・加工が盛んであり、江戸時代以降、“河内木綿”の名で知られる上質な綿が栽培されてきました。大阪は全国有数の綿花の集散地であったことから、染色産業との結びつきも自然に強まっていきます。

近世の大阪は“天下の台所”と呼ばれ、物資の集積と加工の拠点として大いに栄えました。特に明治以降は、近代化による都市整備と繊維産業の発展が重なり、大量染色に向いた新技法として注染が生まれる素地が整っていたのです。

文化的背景としては、浪速商人の合理性と美意識が挙げられます。大量生産を可能にしながらも、手仕事による美しさを失わない注染の在り方は、大阪商人の「ええもんを、ええ値で」という精神にも合致しました。また、庶民文化として手ぬぐいや浴衣を身近に楽しむ風習が根付いており、夏祭りや日常着として、注染の図柄は暮らしの風景を彩ってきました。

また、大阪の高温多湿な気候も大きな要因です。風通しが良く、吸湿性に優れた綿素材の需要が高かったこと、また夏場の蒸し暑さに涼をもたらす浴衣文化が発達したことが、注染の定着を後押ししました。

浪華本染めの歴史

大阪の町人技術が生んだ“注染”の誕生と進化

浪華本染めの発展は、大阪の商人文化と庶民の暮らしに支えられながら進んできました。染料を“注ぐ”という画期的な発想とともに、注染技術は時代のニーズに応えて発展し、今日まで脈々と受け継がれています。

- 18世紀末〜19世紀初頭(江戸時代後期):大阪では晒木綿の取引が活発化。河内木綿などの地場綿も集積し、染色業の下地が整い始める。

- 1870年代(明治初期):文明開化により都市の近代化が進む。大阪で浴衣や手ぬぐいの需要が高まり、従来の手描き染めでは追いつかなくなる。

- 1880年代(明治20年代):大阪の染色業者が型紙と糊を併用し、染料を“注ぐ”発想で注染技法を開発。従来の片面染めと異なり、両面から色が入る画期的技法として広がる。

- 1890年代(明治30年代):注染技術が改良され、大量生産が可能に。浴衣地・手ぬぐいを中心に庶民の生活に浸透。

- 1930年代(昭和初期):注染全盛期。大阪市内や堺・柏原の染工場がフル稼働し、日本全国へ出荷される。

- 2019年(令和元年):浪華本染めが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

浪華本染めの特徴

にじみ、ぼかし、裏まで染まる。五感で楽しむ染めの芸術

浪華本染めの特徴は、何といっても染料を注ぐ「注染」ならではの、柔らかで奥行きのある染め上がりにあります。糊で防染した部分を除いて、染料が上から注がれ、生地の下から吸引されることで、表裏両面に染料がしみわたり、糸の芯まで美しく染まります。

たとえば、夏の風物詩である浴衣地には、ぼかしやグラデーションが活かされた文様が多く、手ぬぐいではにじみを利用した柔らかな柄が人気です。すべての染めが手作業によるため、同じ型紙を使っても色の出方に個体差があり、「一点もの」としての魅力も備えています。

さらに注目すべきは、染色後の“やわらかさ”。染料が繊維を傷めずに浸透するため、綿本来の風合いがそのまま活き、肌ざわりの良さが際立ちます。見て美しく、使って心地よい、これこそが浪華本染めの真骨頂です。

浪華本染めの材料と道具

染料の流れを操る、布と道具の絶妙な関係

浪華本染めには、綿布・糊・染料・型紙などの材料をはじめ、専用の道具が欠かせません。どれも職人の手と感覚に最適化されたものであり、道具と素材の調和が染めの精度を左右します。

浪華本染めの主な材料類

- 晒木綿:柔らかく吸水性に優れ、注染に最適な綿布。

- 天然染料・合成染料:色の発色やぼかしの表現に応じて使い分ける。

- 防染糊(もち米・糠などを主原料):型紙に沿って防染部分を描くために使う。

浪華本染めの主な道具類

- 伊勢型紙:模様を彫った紙型。職人の手で一枚ずつ作られる。

- 注染用じょうろ:染料を布の上に注ぐ専用の道具。

- 吸引装置:生地下部から染料を引き、芯まで染色するために使用。

- 糊付け台・注染台:作業ごとに布を広げて固定するための大きな木製台。

素材と道具、そして職人の「間(ま)」を読む技術があってこそ、注染の絶妙な色合いと柔らかさが生まれるのです。

浪華本染めの製作工程

流れと重なりが紡ぐ、染色のリズム

浪華本染めは、複数の工程をすべて手作業で行うため、職人の技術と判断力が求められます。各工程は合理的でありながら、芸術的な美を生み出すための緻密なプロセスでもあります。

- 布の準備・水洗い

晒木綿を洗って糊抜きし、染めムラを防ぐ。 - 型置き・防染糊付け

伊勢型紙を布に置き、防染糊をヘラで塗布する。 - 乾燥

糊付けした布を自然乾燥させ、染料のにじみをコントロール。 - 注染(染料注ぎ)

じょうろで染料を注ぎ、生地下から吸引して両面を染める。 - 水洗・脱水

染料を定着させた後、水で洗い流し脱水する。 - 仕上げ・乾燥

乾燥後、アイロンや整反作業で平らに整える。

浪華本染めは、大阪が育んだ庶民文化と職人技の融合によって生まれた、日本独自の染色芸術です。注染ならではの柔らかな色彩と風合いは、日常に寄り添う美しさを持ち、現代の暮らしにもなじむ魅力を放ち続けています。