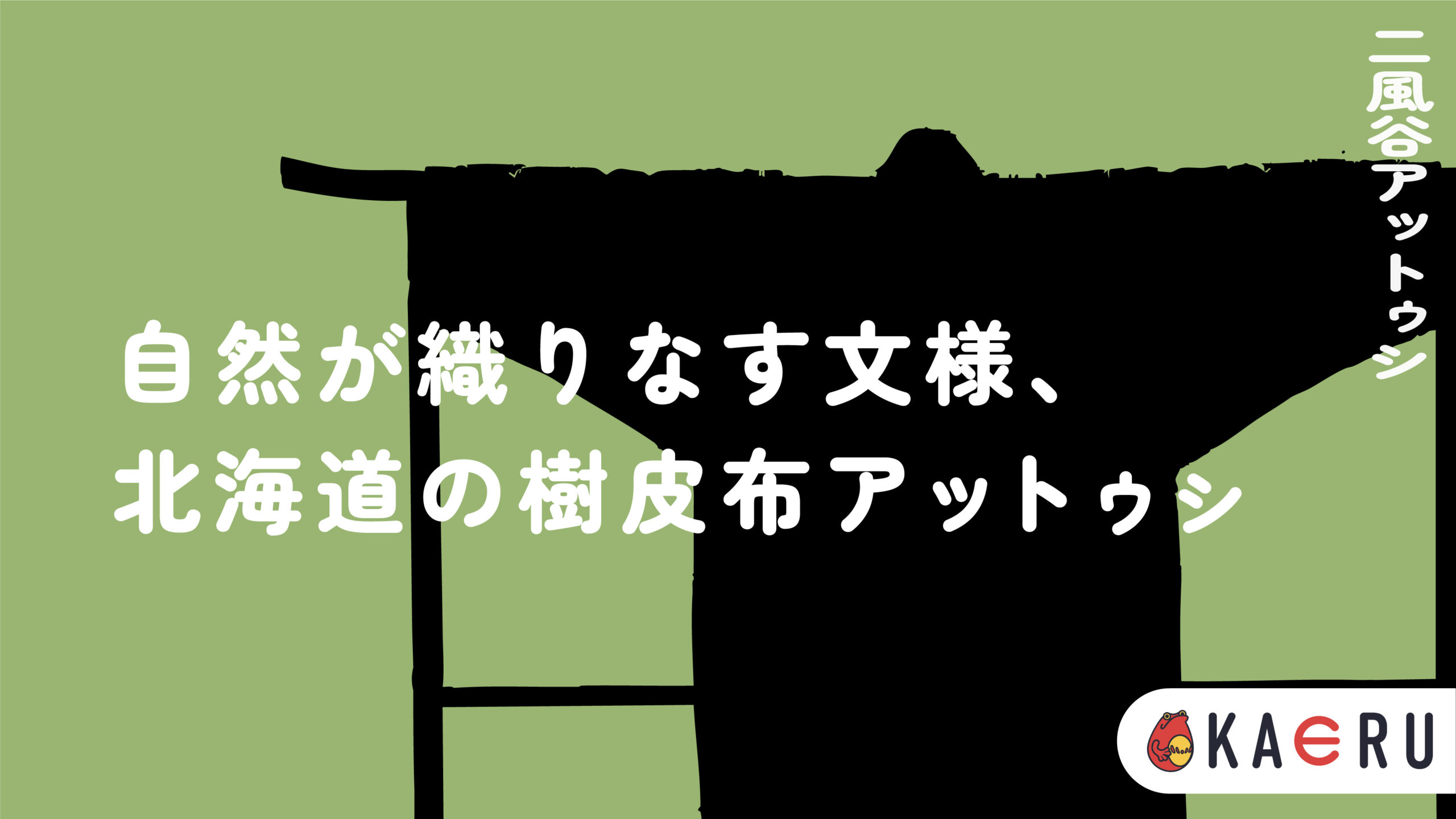

二風谷アットゥㇱとは?

二風谷アットゥㇱ(にぶたにあっとぅし)は、北海道沙流郡平取町の二風谷地域で継承されている伝統的な樹皮織物です。

アイヌ民族が古くから日常着や袋物として用いてきたアットゥㇱ(樹皮布)は、オヒョウニレなどの樹皮から繊維を取り出して織られ、自然と共生する生活の知恵と美意識が込められています。中でも二風谷では、1980年代以降、失われつつあったアットゥㇱの技術を復元・継承する運動が進められ、現在は高度な技術と意匠性を兼ね備えた織物として再評価されています。

文様の意味や素材の選定、織りの工程に至るまで、自然と対話するような手仕事の精神が息づく、アイヌ工芸を代表する伝統的工芸品です。

| 品目名 | 二風谷アットゥㇱ(にぶたにあっとぅし) |

| 都道府県 | 北海道 |

| 分類 | 織物 |

| 指定年月日 | 2013(平成25)年3月8日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(2)名 |

| その他の北海道の伝統的工芸品 | 二風谷イタ(全2品目) |

二風谷アットゥㇱの産地

沙流川と暮らし、森と語る──自然と文化が息づく二風谷の地

二風谷アットゥㇱの産地は、北海道南部・日高地方に位置する沙流郡平取町の二風谷地域です。沙流川沿いのこの土地は、古くからアイヌ民族の生活文化が色濃く残る地域であり、現在も国内有数のアイヌ文化の拠点とされています。

二風谷は先住民族であるアイヌの集落(コタン)が早くから形成された地であり、交易・儀礼・信仰の中心地として栄えてきました。明治以降の同化政策により一時は文化が抑圧されましたが、20世紀後半には「ウレㇱパ(互いに育つ)」の精神のもと、文化復興の拠点として再生。工芸や言語、儀礼などが地域の人々によって再び継承されるようになりました。

二風谷は今もアイヌ語が生活の中に息づく稀有な地域です。アットゥㇱは単なる衣料ではなく、衣装に込められた文様や素材の選定から、アイヌの自然観・信仰・世界観を体現するものとして深く位置づけられています。

また、二風谷は冷涼湿潤な内陸性気候に属し、夏は比較的短く、冬の寒さが厳しい土地です。この環境では獣皮や毛織物だけでなく、樹皮織物のような耐久性と通気性を備えた衣料が重宝されました。春から秋にかけて採取できるオヒョウやシナノキは、川沿いの森に多く自生しており、自然環境と生活文化が密接に結びついていることがわかります。

こうした自然と文化、気候と歴史が折り重なる土地こそが、二風谷アットゥㇱという唯一無二の織物を育んできたのです。

二風谷アットゥㇱの歴史

受け継ぐ意志が編んだ、樹皮織物の道程

二風谷アットゥㇱは、アイヌ民族の暮らしに根差した伝統布でありながら、一時は消滅の危機に瀕した工芸でもあります。その歩みには、自然と共生してきた人々の技と心、そして再生の努力の歴史が刻まれています。

- 〜1600年代(江戸時代以前):オヒョウやシナノキの樹皮から糸を取り出し、手織りで衣類を作る技術が道内各地に広まる。アットゥㇱは寒冷地での生活に適した衣類として定着。

- 1700年代後半〜1800年代初頭:交易品としてアットゥㇱが和人にも知られ、絹・木綿などとの物々交換も行われる。文様の発展とともに意匠性が高まる。

- 1872年(明治5年):北海道の開拓政策が進み、和風文化への転換が進行。アットゥㇱの使用が激減し、和服や洋服が主流に。

- 1950年代(昭和30年代):地域でアットゥㇱを織れる女性がほぼいなくなる。生活の近代化が進む中で技術は忘れ去られつつあった。

- 1970年代(昭和50年代):二風谷の研究者・工芸家らが復元運動を開始。博物館資料や高齢者の記憶を頼りに、樹皮の加工技法や織り方を実地で再現。

- 2013年(平成25年):二風谷アットゥㇱが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2020年代〜(令和以降):次世代の職人育成と、アートやデザインとの融合を通じた現代的展開が進行中。

- 2024年(令和6年):特許庁より「地域団体商標」として登録される。

二風谷アットゥㇱの特徴

一枚の布が語る、自然と祈りの造形詩

二風谷アットゥㇱは、単なる布ではありません。そこには、自然への感謝と祈り、そして暮らしの知恵と美意識が緻密に織り込まれています。

素材となるオヒョウの樹皮は、木を伐る時期や樹齢によって繊維の質が異なるため、採取には熟練の判断が求められます。剥がした内皮を何度も水に浸して叩き、繊維として使える状態にするには数日を要します。この素材加工の手間が、アットゥㇱ特有のしなやかさと温かみを生むのです。

織り上げられた布には、アイヌ文様が象徴的にあしらわれます。「アイウシ(棘文様)」は魔除け、「モレウ(渦巻文様)」は循環と調和を表すとされ、それぞれの文様には家系や土地とのつながりが込められていることもあります。これらは単なる装飾ではなく、精神文化の表現です。

二風谷アットゥㇱの材料と道具

森と手が織りなす、素材と道具の共鳴

二風谷アットゥㇱの制作には、地域に自生する木々から採取される天然素材と、織りの技術を支える伝統的な道具が用いられます。

二風谷アットゥㇱの主な材料類

- オヒョウニレ:内皮を繊維に加工して糸を作る主素材。軽くて丈夫。

- シナノキ:柔軟で裂きやすく、加工しやすい。

- クルミの樹皮:補助的に使用されることもある。

- 染料:植物性の染料で彩色を行う場合もある。

二風谷アットゥㇱの主な工具類

- 内皮剥ぎ用ナイフ:樹皮から繊維を取り出すための専用刃物。

- アットゥㇱ台(簡易機織り台):木製の簡素な織り機で、手織りに使う。

- 糸綯い道具(ゆみ糸棒など):繊維をより合わせて糸にするための器具。

- 染色用道具:煮出し鍋や木ベラなど。

こうした自然素材と素朴な道具を用い、手と時間をかけて織られるアットゥㇱには、機械織物にはない温もりと存在感があります。

二風谷アットゥㇱの製作工程

自然を糸に、糸を布に。静かな手しごとの連なり

二風谷アットゥㇱの制作は、素材の採取から繊維加工、織り、仕上げまで、多くの工程が連なります。

- 樹皮採取

夏〜初秋に、太さや樹齢を見極めたオヒョウやシナノキの木を伐採し、内皮を丁寧に剥ぐ。 - 乾燥・軟化

剥いだ内皮を乾燥させた後、水や湯で戻し、繰り返し叩いて柔らかくする。 - 繊維の裂き・撚り

柔らかくなった皮を細く裂き、指先で撚って糸状に整える。糸の太さや撚り具合で布の表情が変化する。 - (染色)

草木染によって彩りを加えることもある。使用される植物はその年の気候によっても異なる。 - 機織り(アットゥㇱ台)

木製の簡素な織り台を用いて、糸を一筋ずつ手織りする。意匠のある文様部分は特に慎重な作業が続く。 - 仕上げ・縫製

完成した布を整え、必要に応じて袋物・衣装などに縫製して完成。

こうして完成した二風谷アットゥㇱは、素材・技術・精神文化のすべてを凝縮した唯一無二の手仕事。自然と人の営みが交差する場所にこそ、真の工芸美が宿っています。

二風谷アットゥㇱは、自然と共に生きるアイヌ民族の知恵と美意識を体現した、唯一無二の樹皮織物です。素材の採集から織り上げまで、すべての工程が自然との対話に満ちており、そこに込められた文様や手ざわりには、時代を超えて受け継がれる精神文化が息づいています。