大阪金剛簾とは?

大阪金剛簾(おおさかこんごうすだれ)は、大阪府富田林市・河内長野市などを中心に作られている伝統的な竹工芸品です。金剛山のふもとに自生するマダケを素材とし、一本一本の竹ひごを丁寧に編み上げて仕上げられる簾は、気品と機能美を兼ね備えた室内装飾品として長く愛されてきました。

その最大の魅力は、竹の自然な節模様を活かしながら描かれる「くの字型」の優雅な意匠。和室を彩る座敷簾や装飾簾としての用途に加え、現代ではコースターやランチョンマットなどにも応用され、日常の中に風と美を届ける工芸品として進化を続けています。

| 品目名 | 大阪金剛簾(おおさかこんごうすだれ) |

| 都道府県 | 大阪府 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1996(平成8)年4月8日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 1(1)名 |

| その他の大阪府の伝統的工芸品 | 大阪欄間、大阪浪華錫器、大阪泉州桐箪笥、大阪唐木指物、大阪仏壇、堺打刃物、浪華本染め、いずみガラス(全9品目) |

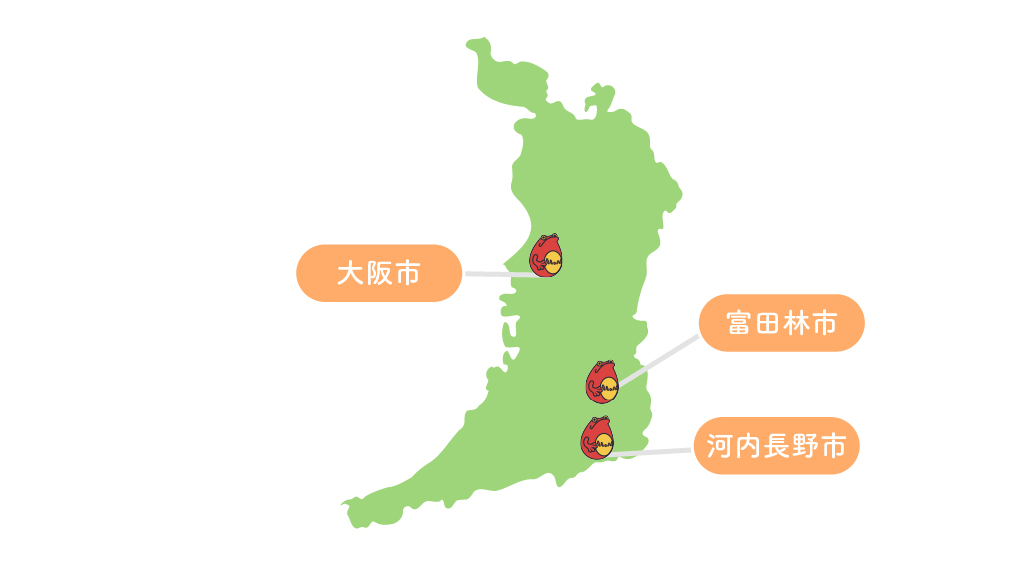

大阪金剛簾の産地

金剛山麓の竹林文化が育んだ、静かな竹の美

主要製造地域

大阪金剛簾の産地は、大阪府富田林市や河内長野市、大阪市内の一部など、金剛山系の山裾地域に集中しています。この地域は古くから良質なマダケの産地として知られ、湿潤な気候と四季の変化に富んだ風土が竹の生育に適していました。

また、流通拠点として栄えた大阪市に近接していたこともあり、江戸期以降、商家や茶室の間仕切り・装飾として簾の需要が拡大。簾づくりは一大産業へと発展しました。

加えて、上方文化の影響を受けた意匠感覚や、京都の御簾文化との交流もあり、実用性に加えて高い装飾性を備えた大阪独自の簾美術として洗練されていったのです。

大阪金剛簾の歴史

平安の御簾文化に連なる、竹工の系譜

大阪金剛簾は、貴族文化に根ざした御簾(みす)の系譜を受け継ぐとともに、竹細工の地域的発展とともに成熟した工芸品です。

- 7〜8世紀(飛鳥〜奈良時代):簾の起源とされる調度品が貴族の住居に登場。

- 794〜1185年(平安時代):御簾(みす)が宮中で正式に使用される。間仕切りや装飾として簾文化が確立。

- 1600年代(江戸時代初期):良質なマダケが自生する富田林・新堂村に、武士が竹細工の技術を伝えたことが起源とされる。

- 1700年代(江戸中期):マダケを使った簾づくりが村内に広まり、家内工業として定着。

- 1800年代初頭(江戸後期):京すだれの技法が導入され、座敷用としての装飾性が向上。

- 1880年代(明治中期):編み機やツヤ出し機などの道具が改良され、生産性が飛躍的に向上。

- 1950年代(昭和中期):都市部の住宅様式の変化により一時的な需要減が見られるも、大阪金剛簾の生産は地場産業として継続。

- 1960年代(昭和後期):大阪金剛簾は最盛期を迎え、生産・職人数ともにピークに達する。

- 1996年(平成8年):大阪金剛簾が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

大阪金剛簾の特徴

節が描く意匠と光、竹がもたらす優雅な涼

大阪金剛簾の最大の特徴は、天然のマダケが持つ節の美しさをそのまま活かして編まれる点にあります。細く裂いた竹ひごが織りなす模様は、決して人工的ではなく、自然の「くの字型」や曲線がそのまま意匠として浮かび上がります。

さらに、縁取りには西陣緞子など高級な織物があしらわれ、簾全体に格調と品格を添えます。また、簾に施される紋様や柄の調整は、複数枚の簾を並べたときにずれが生じないよう、職人の集中力と経験が求められる高度な作業です。

冷房機器を使わずに自然の風と光を活かす工芸品として、環境にも優しい大阪金剛簾は、実用と美の両面において、現代の暮らしにも息づいています。

大阪金剛簾の材料と道具

自然素材と繊細な手技が支える、風の工芸

大阪金剛簾は、竹という自然素材と、それを活かす道具・感性が織りなす伝統工芸品です。素材の選定から加工・仕上げまで、熟練の技術が注がれています。

大阪金剛簾の主な材料類

- マダケ:大阪府内、とくに金剛山麓に自生。節が美しく、ひごとして最適。

- 綿糸・絹糸:編み機でひごを繋ぐ際に使用。柔軟性と自然素材ゆえの美しさが特徴。

- 西陣緞子:縁取りに使われる高級織物。意匠性を高める。

大阪金剛簾の主な道具類

- 割竹包丁:マダケを細く裂くための専用刃物。

- 編み機:竹ひごを交互に編み込むための木製または鉄製の機械。

- ツヤ出し機:ひごに光沢を与えるための専用装置。

- 染料・染め道具:神社仏閣向けには黄色などに染色。

これらの道具と素材が組み合わさることで、繊細で風通しのよい大阪金剛簾が生み出されます。

大阪金剛簾の製作工程

竹と向き合い、風景を編むすだれづくり

大阪金剛簾の制作には、マダケの切り出しから、繊細なひごの加工、模様編み、縁付け、装飾に至るまで、十数工程にわたる緻密な作業が伴います。これらの工程の多くは熟練の職人による手仕事で行われ、自然素材の美しさを最大限に活かすための工夫と感性が随所に注がれています。

- マダケの伐採(10月〜2月)

水分が少なく締まりのある冬季に、金剛山麓で育ったマダケを手作業で伐採する。 - 自然乾燥

切り出した竹を風通しの良い場所で時間をかけて乾燥させ、強度と色味を安定させる。 - 節処理・皮むき

表皮を剥ぎ、不要な節を丁寧に削り取る。この処理により、後工程の加工精度が高まる。 - 竹割り

節の位置を見極めながら竹を縦に割り、用途に応じておおまかなサイズに分割する。 - つめ切り(長さ調整)

竹片の先端を「つめ」と呼ばれる形状に整え、均一な長さに揃えてひごの形に近づける。 - 印入れ

編み上げる際に節模様や柄が整うよう、ひごに印を付けて位置をガイド化する。 - ひご引き(薄削り)

2mm前後の幅にひごを細く引き、厚みや柔軟性を均等に仕上げる。 - ツヤ出し・着色

ツヤ出し機で光沢を与え、用途に応じて染色を施す。神社仏閣用には黄色に染めることも。 - 編み上げ

編み機にひごをかけ、「くの字型」の節模様や文様が美しく表れるよう手作業で丁寧に織る。 - 縁取りの縫い付け

簾の両端を裁ち揃え、絹糸を使って西陣緞子などの高級布地を手縫いで縁として縫い付ける。 - 房・金具の装飾取り付け

美観と格式を高めるために、装飾用の房や金具を一つひとつ手作業で取り付ける。 - 仕上げ・検品

全体の張り、節の模様、柄の整合性を厳しく確認し、風合いと実用性を兼ね備えた製品へと仕上げる。

大阪金剛簾は、自然素材であるマダケの持つ節模様を最大限に生かした、涼やかで優美な伝統的工芸品です。竹と向き合う職人の丁寧な手仕事によって生み出される簾は、空間にやさしい風と光をもたらし、現代の暮らしにも静かな美を届け続けています。