信州打刃物とは?

信州打刃物(しんしゅううちはもの)は、長野県信濃町で製作される伝統的な鍛造刃物の総称です。起源は戦国時代、川中島の戦い(1553〜1564年)のさなか、武具や刀剣類の修理のためにこの地を訪れた刀鍛冶たちに村人が技を学び、やがて農作業や山仕事に欠かせない実用的な刃物を作るようになったことにあります。

主に鎌、鉈、包丁などが作られ、なかでも「信州鎌」は「かみそり鎌」の異名を持ち、優れた切れ味と耐久性で全国的にも知られた存在です。刃幅が広く、極めて薄く仕上げられた刃は、軽やかな切れ味と高い耐久性を兼ね備え、使い込むほどに手になじんでいきます。刀鍛冶の系譜を受け継ぐ信州打刃物は、農山村の暮らしとともに進化してきた、生活に根ざした工芸品です。

| 品目名 | 信州打刃物(しんしゅううちはもの) |

| 都道府県 | 長野県 |

| 分類 | 金工品 |

| 指定年月日 | 1982(昭和57)年3月5日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(16)名 |

| その他の長野県の伝統的工芸品 | 信州紬、飯山仏壇、内山紙、南木曽ろくろ細工、木曽漆器、松本家具(全7品目) |

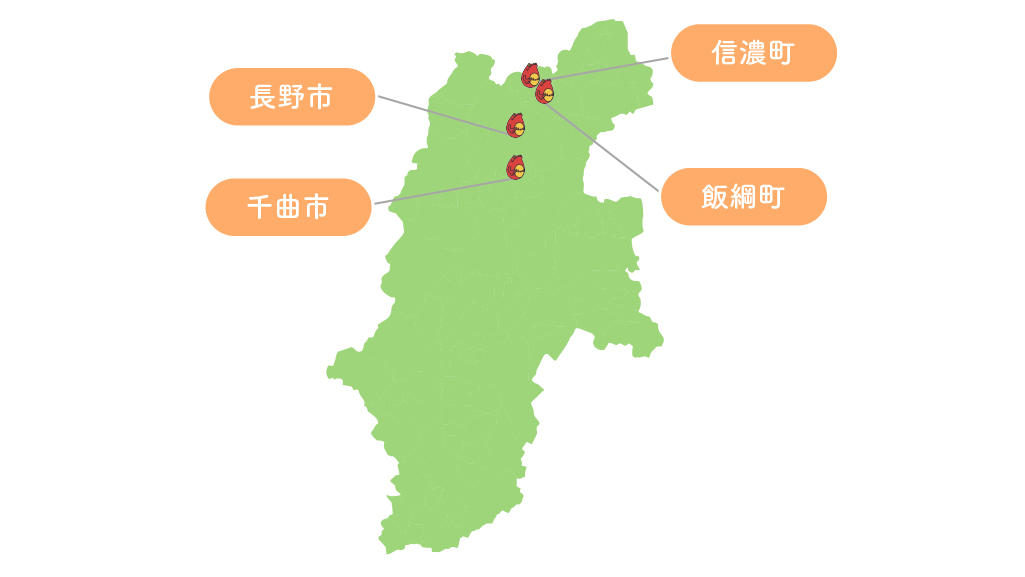

信州打刃物の産地

自然とともに暮らし、鍛えられてきた刃の文化

主要製造地域

信州打刃物の主な産地は、長野県の北部に位置する信濃町です。妙高山や黒姫山を望むこの地域は、山林に囲まれた自然豊かな土地柄であり、古くから自給自足の生活が営まれてきました。農作業や林業に欠かせない道具として、鍛冶職人の手による刃物づくりが生活の中で育まれてきたのです。

製造の中心は信濃町の古間地域で、北国街道が通る交通の要衝でした。そのため、直江津港を経由し鉄・鋼が入手しやすく、松炭などの燃料も豊富で、鍛造に適した環境だったことが裾野の発展につながりました。

農家や山仕事に従事する人々が使いやすいようにと工夫された道具は、時代とともに改良され、信州鎌、鉈、剪定鋏、包丁など、用途に応じて多様な種類の刃物が生み出されてきました。そのいずれにも、実用性と美しさを兼ね備えた鍛造の技が息づいています。

信州打刃物の歴史

戦国火床から現代の暮らし道具へ

信州打刃物の歩みは戦国時代に始まり、江戸・明治・昭和を経て現代の需要に応えてきました。

- 1550年代(戦国時代):川中島合戦に関わり、刀鍛冶が派遣され、住民が鍛造技術を習得。

- 江戸時代初期:戦後、農具・山林用具の鍛造が定着し、地域産業となる。

- 江戸時代末期〜明治時代:久保専右衛門らが「芝付け」「つり」という鎌独自の形状を考案し、「信州鎌」が確立される。

- 1888年:信越線の開通により全国に販路拡大。

- 1956〜81年:古間村→信濃町への組織化が進み、信州打刃物工業協同組合が設立。

- 1960〜70年代(昭和中期):農機具の普及で伝統刃物の需要が落ち込み、存続の危機を迎える。

- 1982年(昭和57年):信州打刃物が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

信州打刃物は、戦国の歴史と日々の営みが交錯するなかで育まれ、今も職人たちの手によって一丁一丁、命を吹き込まれています。

信州打刃物の特徴

鋭さと軽さを両立する、信州の実用美

信州打刃物の魅力は、刀鍛冶の流れをくむ火造りの技術に裏打ちされた、鋭い切れ味と軽やかな使い心地の両立にあります。金属内部が緻密に鍛え上げられることで、非常に薄く仕上げながらも強靭さを保ち、長く使い込んでも刃こぼれしにくいのが特長です。

中でも「信州鎌」は、刃幅が広く、極薄に研ぎ出された刃先によって、野菜や草を滑らかに切断できる軽快な使用感があり、力を入れなくてもスッと切れる「かみそり鎌」とも称される性能を誇ります。また、「芝付け」「つり」と呼ばれる独自の湾曲構造により、刈り取った草が自然と手元に寄ってくる工夫も施されています。こうした細部の機能美は、長年農作業や山仕事に寄り添ってきた職人の知恵と経験の結晶です。

刃物の芯には鉄と鋼を鍛接して用い、硬さと粘りのバランスを絶妙に仕立てています。仕上げにおいては、火加減や打ちの強さを読み取る職人の感覚、研ぎの角度や順序といった工程ひとつひとつが品質を左右します。目に見えない工程の積み重ねこそが、信州打刃物の確かな性能と、工芸品としての美しさを生み出しているのです。

信州打刃物の材料と道具

鉄と鋼を打ち分ける、鍛冶の知恵と技

信州打刃物の製作には、良質な鉄と鋼、そして熟練の職人技を支える伝統的な鍛冶道具が用いられます。素材の選定から仕上げまで、すべての工程が手作業で行われ、刃物一丁一丁に職人のこだわりと感覚が込められています。

信州打刃物の主な材料類

- 炭素鋼:切れ味と耐久性を兼ね備えた刃物鋼。白紙鋼・青紙鋼などが用いられる。

- 地金(軟鉄):芯材として鋼と合わせることで、しなやかさと折れにくさを持たせる。

- 炭:加熱時に炉内の温度を一定に保つために使用。

信州打刃物の主な道具類

- 炉(ふいご付き):鉄を高温に熱するための作業炉。炭火と空気を調整しながら使う。

- 金床(かなとこ):鉄を打ち鍛えるための台。打ち音が鍛冶場に響く。

- ハンマー・槌:鋼と鉄を打ち合わせ、形を整えるための鍛冶道具。

- 砥石:刃を仕上げ、切れ味を出すために用いる。天然砥石・人造砥石がある。

これらの素材と道具を巧みに操る職人の手仕事は、まさに火と鉄との対話であり、代々受け継がれてきた知恵と技の結晶です。

信州打刃物の製作工程

火を入れ、打ち、磨き上げる、一丁の刃物に込められた技

信州打刃物の製作は、鋼と鉄を鍛え合わせる火造りから始まり、鍛接、焼き入れ、研ぎ、柄付けまで、すべてが職人の手作業で行われます。火加減や打ちの強さ、研ぎ角度のわずかな違いが切れ味を左右し、一丁ごとに最良の性能を引き出すための経験と感覚が注ぎ込まれています。

- 火造り

材料となる鋼と軟鉄を加熱し、金床の上で打ち鍛える。刃の形状や厚みを調整しながら整形する。 - 鍛接

異なる金属同士(鋼と地金)を高温で鍛えながら接合する。信州打刃物の強度としなやかさの要。 - 焼き入れ・焼き戻し

鋼を高温で熱してから急冷し、硬度を高める。続けて低温で再加熱し、適度な粘りをもたせる。 - 研ぎ

荒砥から仕上げ砥まで複数の砥石で研ぎ、切れ味と光沢を引き出す。使用目的に応じた角度調整も行う。 - 柄付け・仕上げ

木製の柄を装着し、全体を調整して完成。職人の名や印を刻むこともある。

信州打刃物は、一つひとつの工程に職人の経験と感覚が求められる「手仕事の極み」です。その切れ味には、単なる道具を超えた「工芸」としての美しさが宿っています。