丹波立杭焼とは?

丹波立杭焼(たんばたちくいやき)は、兵庫県丹波篠山市を中心に作られる伝統的な陶器で、日本六古窯のひとつに数えられています。その起源は平安時代末期から鎌倉時代初期にさかのぼるとされ、千年以上の歴史を誇る焼きもの文化の礎でもあります。

このやきものの魅力は、日常使いに適した実用性と、素朴ながらも奥行きのある風合いにあります。釉薬の自然な流れや、登窯(のぼりがま)によって生まれる「窯変(ようへん)」と呼ばれる焼成中の偶然の美が、ひとつひとつの器に個性を与えています。とっくりや湯呑み、鉢や皿など、生活に根ざした器が多く、現代でも広く愛用されています。

| 品目名 | 丹波立杭焼(たんばたちくいやき) |

| 都道府県 | 兵庫県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年2月6日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 10(20)名 |

| その他の兵庫県の伝統的工芸品 | 出石焼、豊岡杞柳細工、播州そろばん、播州毛鉤、播州三木打刃物(全6品目) |

丹波立杭焼の産地

六古窯の面影が息づく、山里に根ざしたやきものの里

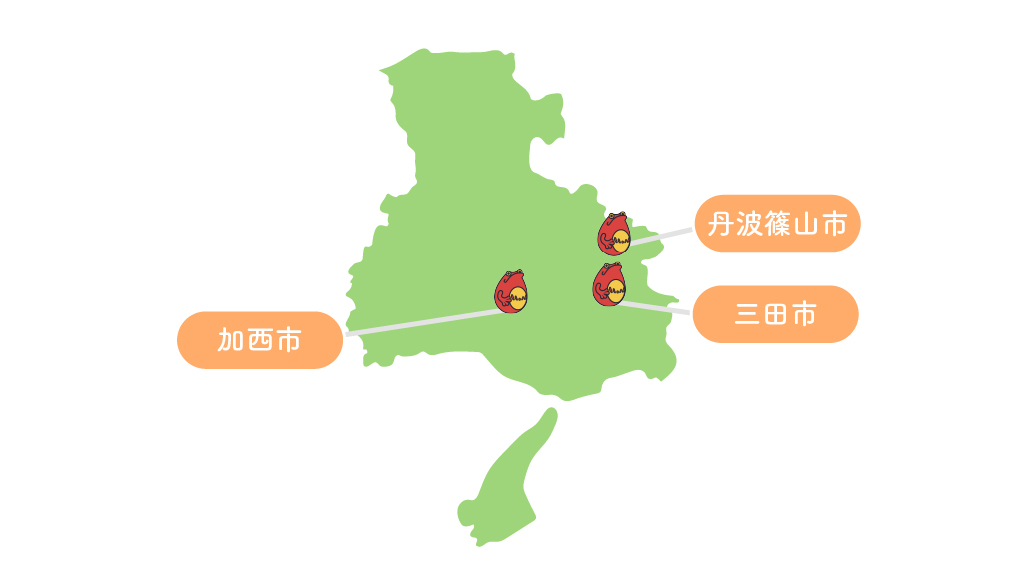

主要製造地域

丹波立杭焼の主産地は、兵庫県丹波篠山市今田(こんだ)町立杭地区。周辺の三田市や加西市を含めたこの一帯は、古くからやきもの作りに適した自然環境と交通条件を備えてきました。平安末期から鎌倉初期にかけて須恵器の技術が伝わり、窯業が始まりました。特に室町時代には京都や堺への出荷が盛んとなり、江戸期には生活雑器の一大供給地として発展しました。街道と河川を活用した物流の要衝としての地の利が、やきもの文化の継承を後押ししたのです。

また、立杭地区の窯場は今も集落としての形態を保ち、住居と窯、工房が隣接する「半農半陶」の暮らしが息づいています。とくに昭和初期以降、柳宗悦らによる民藝運動の高まりによって、素朴な器の価値が再評価され、「用の美」を体現する焼きものの産地として全国的に注目されました。現在でも「丹波焼陶器まつり」などを通じて、地域と焼きものが密接に結びついた文化が根づいています。

丹波篠山は寒暖差が大きく、湿度の高い盆地型の気候。土の乾燥・保湿管理が重要な陶器製作において、この自然環境は繊細な制御を求める一方、熟練の技を育む条件にもなっています。また、豊かな森林資源に恵まれたことから、焼成に欠かせない薪も地元でまかなえ、登窯文化が育まれてきました。

こうした歴史・文化・自然の要素が重なり合い、立杭は「生活とともにあるやきものの郷」として今も進化を続けています。

丹波立杭焼の歴史

千年の炎がつなぐ、暮らしの中のやきもの文化

丹波立杭焼は、日本の陶磁史の中でもとりわけ古い起源を持つやきものとして知られています。その歩みは、単なる器作りを超えて、民衆の生活と文化に深く根ざしてきました。

- 12世紀末(平安末期):この地域で須恵器の技術を基盤とした陶器作りが始まる。立杭の窯跡が複数確認されている。

- 13世紀初頭(鎌倉初期):「丹波焼」の原型となる無釉陶器が登場。日用品として壺や甕の生産が主流。

- 15世紀(室町中期):京・堺などへの流通が盛んになり、陶器が商品として成立。窯業集落が形成される。

- 1590年代(安土桃山時代末期):登窯の技術が導入され、焼成効率が飛躍的に向上。大量生産が可能に。

- 17世紀中頃(江戸初期):皿や鉢、徳利、火入れなど、日用品の種類が多様化。素朴な釉調が特徴となる。

- 1760年代(江戸中期):農閑期の副業として窯業が根づき、半農半陶の生活形態が一般化。

- 1870年代(明治初期):鉄道の開通により物流が活性化。関西一円で丹波焼が定着。

- 1920〜30年代(昭和初期):柳宗悦・河井寛次郎らが丹波焼を高く評価し、民藝運動の中核産地となる。

- 1978年(昭和53年):丹波立杭焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2017年(平成29年):日本六古窯として日本遺産に認定される。

丹波立杭焼の特徴

土の声を聞き、炎に任せる

丹波立杭焼の魅力は、何よりも“自然にまかせる美しさ”にあります。ろくろで柔らかく引かれた造形、自然釉の流れ、窯の中で生まれる「窯変(ようへん)」の景色。それらが一体となって、ひとつとして同じ表情を持たない器が生まれます。

器の表面に灰釉が流れてできた緑がかった筋模様や、鉄分の発色によって生まれる飴色の肌は、計算ではなく自然との対話によって生まれるものです。炎の強さ、薪の種類、置き場所によって、同じ釉薬でも色味が微妙に変化します。

とりわけ丹波立杭焼に見られる「青丹(あおに)」「緑被り」「飴色」などの釉調は、薪窯特有の灰被りや炎のあたり方によって偶発的に生まれるものであり、陶工もその瞬間まで完成の姿を正確には知りません。「器は窯から出るまでわからない」という言葉の通り、窯の中で土と炎が交わる時間そのものが、作品を形づくっているのです。

さらに、丹波立杭焼の成形には「左回転の蹴ロクロ(けろくろ)」という、他の産地ではあまり見られない技法が用いられることも特徴です。蹴ロクロは、陶工が足で蹴って回転させる古来の道具で、電動ロクロよりも速度調整が自由な反面、高度な技術と集中力が求められます。丹波立杭では、右利きが多いことから左回転が一般的となり、これが独特のろくろ目や手の流れを生み出しています。

丹波立杭焼の材料と道具

土と灰と炎の調和が生む、自然体の器

丹波立杭焼の製作は、地元の土と薪の灰、そして窯の炎によって成立します。素材の個性と、職人の手と感覚が一体となって、独自の風合いが生まれます。

丹波立杭焼の主な材料類

- 陶土:丹波篠山周辺の鉄分を含んだ粘土。焼き締めにも適し、重厚な表情を生む。

- 灰釉:薪の灰を原料とする自然釉。炎との反応で釉調が変化する。

- 長石・鉄釉:装飾用や透明感を出すための釉薬素材。

丹波立杭焼の主な道具類

- ロクロ:成形用の回転台。手ロクロ・電動ロクロを用途に応じて使い分ける。

- ヘラ・こて:形状を整えるための木製・金属製の道具。

- 窯(登窯・電気窯):主に薪を使った登窯で焼成される。現在は電気窯との併用も。

- 釉薬用のバケツ・刷毛:釉掛けに使用される。

こうした自然素材と手仕事の道具が調和し、ひとつひとつ異なる味わいを持つ器が生まれます。

丹波立杭焼の製作工程

土を練り、形を与え、炎に委ねる千年の技

丹波立杭焼の製作工程は、古来から受け継がれてきた手仕事の積み重ねによって成り立っています。

- 採土・荒練り

地元の粘土を掘り出し、不純物を取り除きながら荒く練る。 - 精練・寝かせ

粘土を水分調整しながら練り直し、数日〜数週間寝かせて熟成させる。 - 成形

ロクロや手びねりで形を整える。器の厚みや形状は用途に応じて多様。 - 乾燥・削り

成形後、数日かけて自然乾燥。高台などを削って調整する。 - 施釉

灰釉・長石釉・鉄釉などをかける。刷毛や浸しなど方法は作品によって異なる。 - 窯詰め・焼成

登窯に詰め、約1,200度で数日間焼成。窯変の効果を引き出す火加減が重要。 - 冷却・窯出し

窯の温度が自然に下がるのを待ち、慎重に取り出す。 - 検品・仕上げ

割れや歪みを確認し、底面を研磨して完成。

長い時間と手間、そして炎という自然の力を経て、丹波立杭焼は生まれます。器ひとつひとつが唯一無二の存在として、使い手の暮らしに寄り添います。

丹波立杭焼は、日本六古窯のひとつとして、千年以上にわたり暮らしの器を作り続けてきた焼きもの文化の原点です。華美な装飾を施さず、自然の力と手の技によって土を焼きしめる。その姿勢は今も変わることなく、私たちの生活にそっと寄り添います。