豊岡杞柳細工とは?

豊岡杞柳細工(とよおかきりゅうざいく)は、兵庫県豊岡市とその周辺地域で作られている、柳(コリヤナギ)を素材とした伝統的なかご細工です。杞柳とは、古くから用いられてきた「コリヤナギ」の別名で、そのしなやかさと丈夫さを生かし、日用品や装飾品として暮らしの中に根づいてきました。

軽くて通気性に優れ、水にも強い特性を持つこの素材は、使い込むほどに風合いが増し、手になじむ質感となるのが魅力です。代表的な製品には、柳行李(やなぎごうり)やバスケット、弁当箱などがあり、今なお暮らしの道具としても、工芸品としても高い評価を受けています。

| 品目名 | 豊岡杞柳細工(とよおかきりゅうざいく) |

| 都道府県 | 兵庫県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1992(平成4)年10月8日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 9(24)名 |

| その他の兵庫県の伝統的工芸品 | 丹波立杭焼、出石焼、播州そろばん、播州毛鉤、播州三木打刃物(全6品目) |

豊岡杞柳細工の産地

円山川が運んだ柳と暮らし、細工を育てた風土の記憶

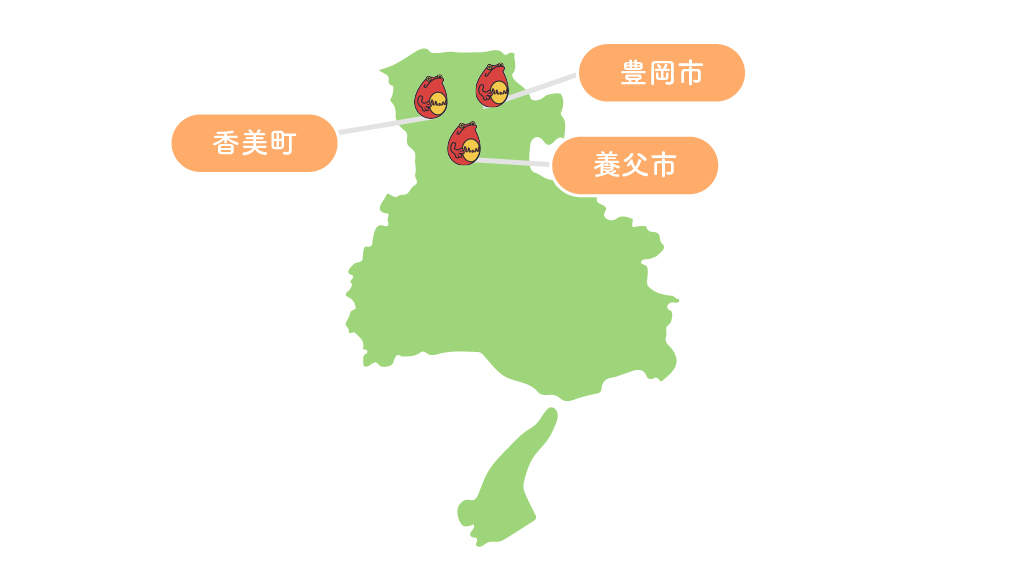

主要製造地域

豊岡杞柳細工の主産地は、兵庫県北部に位置する豊岡市およびその周辺地域です。市内を南北に流れる円山川(まるやまがわ)は、古くからコリヤナギの自生地として知られてきました。この川はかつて大雨のたびに氾濫を繰り返し、その結果、周辺は水はけの悪い湿地帯が多く、稲作などの農耕に適しませんでした。こうした地理条件が、「農業の代わりに家の中でできる仕事」として、かご細工を日常の生業へと定着させていったのです。

豊岡は、京阪神と山陰を結ぶ交通の要衝として発展し、柳細工も行李や収納具として旅人や商人に重宝されました。江戸時代には、宿場町や商家を中心に製品が流通し、地域経済を支える地場産業へと成長していきます。

また、気候的な条件も工芸の形成に一役買っています。豊岡は日本海型の気候に属し、冬季には雪が多く、夏には湿度が高くなります。コリヤナギはこのような寒暖差のある土地でも育ちやすく、適度な湿気は細工時の柳の柔軟性を保つのに適しています。さらに、冬場の屋内作業に適した編組技術は、気候と生活の知恵が融合して生まれたものとも言えます。

このように、豊岡の自然・歴史・風土が複雑に絡み合う中で、杞柳細工という伝統技術が育まれ、今なお受け継がれているのです。

豊岡杞柳細工の歴史

正倉院にも残る、1200年の柳細工文化

豊岡杞柳細工の歴史は非常に古く、奈良・正倉院に収蔵されている「但馬国産柳箱」がその源流を物語っています。

- 紀元前後(弥生〜古墳時代):日本列島では既に編組技術が存在。コリヤナギのような素材でかごが作られていたとされる。

- 8世紀後半(奈良時代):奈良・正倉院に「但馬国産柳箱」が献納される。現存する最古の豊岡杞柳細工の例とされる。

- 1600年代中頃(江戸前期):円山川流域で行李や収納かごの生産が活発化。地域の副業として普及。

- 1750年代(江戸中期):豊岡藩が産業として保護・奨励。技術の高度化とともに、規模が拡大する。

- 1800年代初頭(江戸後期):柳行李が全国に流通。商人や旅人の定番品として定着。

- 1880年代(明治20年代):文明開化の影響により、洋装や手提げバッグなど新たな製品群が登場。意匠と用途が多様化する。

- 1920〜30年代(大正末〜昭和初期):都市部で豊岡製のバスケットが高評価。婦人雑誌などで紹介され、家庭用品として人気を博す。

- 1950〜60年代(昭和後期):プラスチック製品の普及により一時衰退。職人の高齢化が進行。

- 1994年(平成4年):豊岡杞柳細工が経済産業大臣より「伝統的工芸品」として指定される。

- 現代:エコ・サステナブル志向の高まりとともに、自然素材のかご細工として再評価。海外からの注目も集まる。

豊岡杞柳細工の特徴

柳が紡ぐ、しなやかさとやさしさの造形美

豊岡杞柳細工の最大の特徴は、コリヤナギが持つ素材のしなやかさと復元性を最大限に生かした「編み」の技術にあります。水に漬ければ柔らかくなり、乾けば丈夫に固まるという特性を活用して、複雑で立体的なかごが生まれます。

製品の代表格は「柳行李(やなぎごうり)」と呼ばれる収納用の箱。軽量で通気性に優れ、かつ湿気に強いため、衣類や着物の保存に最適とされ、かつては婚礼道具のひとつとしても用いられました。また、見た目の素朴さとやわらかな編み目模様が相まって、近年ではインテリア性の高い収納具としても人気が再燃しています。

コリヤナギは生長が早く、1年で収穫できる環境負荷の少ない素材。まさに現代的なエコロジー思想とも合致しており、「環境にやさしい日本の知恵」として、海外からも注目を集めています。

豊岡杞柳細工の材料と道具

水と編みの対話から生まれる、柳のかたち

豊岡杞柳細工の製作には、自然素材であるコリヤナギと、編みに特化した道具が使われます。素材の性質を見極め、最適なタイミングと力加減で仕上げる感覚が職人の腕の見せどころです。

豊岡杞柳細工の主な材料類

- コリヤナギ:円山川流域に自生。軽く、しなやかで折れにくい。乾くと丈夫な仕上がりに。

- 綿糸:縁をまとめたり、強度を持たせる際に用いられる。

豊岡杞柳細工の主な道具類

- 行李台(こうりだい):柳行李を編むための専用台。柳を差し込む土台となる。

- 板押え:柳をまっすぐ差し込むための補助具。

水と手、そして素材の呼吸を感じながら進む工程こそが、豊岡杞柳細工の核心です。

豊岡杞柳細工の製作工程

一本の柳が生まれ変わる、手しごとの流れ

豊岡杞柳細工の製作は、素材の選別から仕上げまで、多くの工程を経て完成します。ここでは代表的な製品である「柳行李」の工程をご紹介します。

- 選別

用途やサイズに合わせて適した長さ・太さのコリヤナギを選ぶ。 - 水漬け

2〜3時間水に浸し、柔らかくして編みやすくする。 - 差し

編みの土台となる糸に、コリヤナギを一定の間隔で交互に差し込んでいく。 - 編み

行李台の上で、柳を指で折り返しながら糸で編み上げる。構造を保ちながら立体をつくる緻密な作業。 - 仕上げ

縁を綿糸でまとめて整え、全体のかたちを整える。

すべての工程は職人の勘と経験に支えられ、日常使いに耐える丈夫さと、美しさを兼ね備えた製品へと仕上がっていきます。

豊岡杞柳細工は、柳という自然素材と人の手が紡ぐ、千年の技の結晶です。円山川に育まれたこの工芸は、日用品としての実用性と、工芸品としての品格をあわせ持ち、いまも静かに暮らしの中に息づいています。サステナブルな素材への関心が高まる現代にこそ、その価値が見直されるべき、真に持続可能な伝統工芸といえるでしょう。