内山紙とは?

内山紙(うちやまがみ)は、長野県の飯山市、野沢温泉村、栄村を産地とする伝統的な手漉き和紙です。障子紙として高く評価されており、主原料は強靭で柔軟性に富むコウゾ。寒冷地特有の「雪晒し」や「凍皮処理」といった独自技法を経て、美しく長持ちする紙が生まれます。

通気性・通光性・保湿性に優れ、紫外線による黄変も起きにくいのが特徴。冬の間、農家の副業として始まった内山紙は、環境に根ざした知恵と手仕事の美を今に伝える貴重な和紙文化です。

| 品目名 | 内山紙(うちやまがみ) |

| 都道府県 | 長野県 |

| 分類 | 和紙 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(17)名 |

| その他の長野県の伝統的工芸品 | 信州紬、飯山仏壇、南木曽ろくろ細工、木曽漆器、松本家具、信州打刃物(全7品目) |

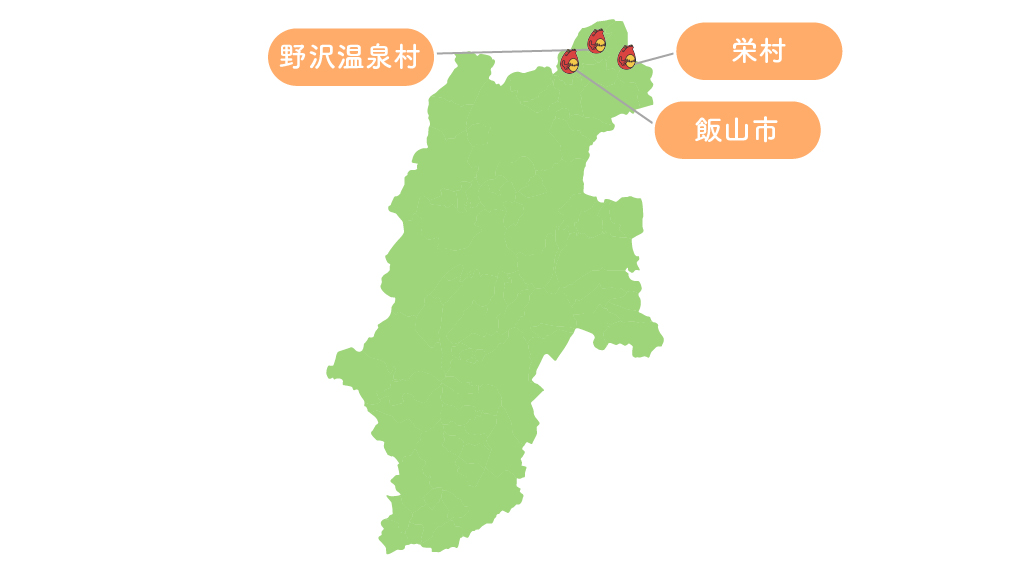

内山紙の産地

千曲川の流れと雪に育まれた、信州最北の紙漉き地帯

主要製造地域

内山紙の産地は、長野県最北部に位置する飯山市、野沢温泉村、栄村の3地域。いずれも豪雪地帯として知られ、清らかな水源と寒冷な気候に恵まれています。

これらの集落では、かつて農家が農閑期の冬に紙を漉くことで生活を支えていました。質の高い障子紙の産地として全国に知られるようになり、現在でも地域に根ざした伝統技術として大切に受け継がれています。

内山紙の歴史

暮らしに根ざし、雪国の知恵とともに受け継がれた紙づくり

内山紙の歴史は、厳しい寒さと自然の恵みを活かしながら営まれてきた、雪国の暮らしの知恵と共に歩んできました。紙漉きは生活と密接に結びつき、自然と調和した技術として今日まで伝えられています。

- 17世紀初頭(江戸時代初期): 飯山藩が紙漉きを奨励し、農家の副業として内山紙の生産が始まる。

- 18世紀中頃: 生産が野沢温泉村・栄村へと広がり、地域産業として定着。

- 1818〜1830年(文政年間): 『信濃国産物帳』にて内山紙の記録が確認される。

- 19世紀(幕末期): 雪を利用した「雪晒し」技法が一般化し、自然漂白による高級障子紙として評判を得る。

- 明治時代: 工業的製紙が進展する中で手漉きは減少するも、品質の高さから一部で継承。

- 1920〜30年代(昭和初期): 化学漂白では得られない自然な白さが再評価され、高級和紙としての地位を確立。

- 1976年(昭和51年): 内山紙が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代: 環境への負荷が少ない和紙として国内外で注目を集め、インテリアやアート素材としても活用が広がる。

内山紙の特徴

雪の力が生む、白く強く美しい障子紙

内山紙の最大の特徴は、「雪晒し」による自然な白さと、薬品を使わない環境負荷の少ない製法にあります。雪にさらすことで発生する微量オゾンの漂白作用により、繊維の損傷が少なく、しなやかで耐久性の高い紙が生まれます。

コウゾの繊維が持つ強度と柔軟性により、通気性・通光性・保湿性にも優れ、断熱効果や調湿効果を持つ建具材として長年重用されています。さらに、日光による黄変や退色が起こりにくいため、長期間美しい状態を保ちます。

内山紙の材料と道具

雪国の自然とともに生まれる、内山紙の素材と手道具

内山紙は、厳しい寒さと豊かな自然の恩恵を活かして作られています。その素材や道具はすべて、自然と共生する暮らしから生まれたものです。

内山紙の主な材料類

- コウゾ: 内山紙の主原料で、長繊維で破れにくく、光をやわらかく通す。

- ソーダ灰: コウゾを煮熟する際に使う天然アルカリ剤。

- 雪(雪晒し): 自然漂白の役割を担う、豪雪地帯ならではの資源。

- 清水: 冷たく澄んだ水が、繊維の解繊と仕上がりに影響する。

内山紙の主な道具類

- 簀桁(すけた): 漉く際に使用する竹簀と木枠のセット。

- 桶(おけ): 解繊した繊維を入れ、漉くための水をためる容器。

- 木槌・包丁: 外皮の除去や繊維の細分化に使用。

- 雪晒し場: 陽の光と雪を活用するための屋外作業場。

これらの素材と道具はすべて自然との共生の中で選び抜かれており、環境にやさしく、持続可能なものづくりの象徴でもあります。

内山紙の製作工程

冬の寒さが生み出す、紙漉きの伝統技術

内山紙の製作は、豪雪地帯ならではの寒さと雪を活かした独自の工程で進められます。原料となるコウゾの皮を冬の冷気で処理し、雪晒しで自然に漂白。澄んだ水と職人の技で一枚一枚丁寧に漉き上げ、しなやかで強い障子紙が生まれます。

- 原料採取・皮剥ぎ

山から採ったコウゾの樹皮を剥ぎ、外皮を除いて白皮とする。 - 凍皮処理

冬の寒気で凍結させた皮を剥ぎ、繊維を柔らかくして加工しやすくする。 - 煮熟(しゃじゅく)

ソーダ灰とともに白皮を煮ることで、繊維をほぐし不純物を取り除く。 - 雪晒し

煮熟した繊維を雪原に広げ、数日間の天日干しと雪の作用で自然漂白する。 - 解繊・叩解(こうかい)

繊維を水中で叩いて細かくし、均質な紙質を生む。 - 紙漉き

簀桁を用いて、繊維を薄く均等に広げて漉き、一枚の紙を形成する。 - 圧搾・乾燥

漉き終えた紙を重ねて脱水し、天日や乾燥機で乾燥させる。 - 裁断・選別

乾いた紙を用途に応じて裁断し、品質により選別する。

内山紙の製作は、自然の摂理と職人の手業が融合した、冬ならではの気候条件を利用して仕上げられる丁寧な仕事の積み重ねによって成り立っています。