輪島塗とは?

輪島塗(わじまぬり)は、石川県輪島市で作られる伝統的な漆器です。木地の強化に地元産の「地の粉(珪藻土の一種)」を使用する「本堅地(ほんかたじ)」という独自技法が特徴で、100を超える工程をすべて手作業で仕上げる、極めて堅牢かつ美麗な漆芸品として知られています。

さらに、輪島塗ならではの「沈金」や「蒔絵」といった装飾技法により、日用品でありながら美術工芸品としての価値も併せ持ちます。生活に根ざした用の美と、時を超えて受け継がれる加飾の妙が、輪島塗の魅力を支えています。

| 品目名 | 輪島塗(わじまぬり) |

| 都道府県 | 石川県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 77(168)名 |

| その他の石川県の伝統的工芸品 | 牛首紬、加賀友禅、加賀繍、九谷焼、山中漆器、七尾仏壇、金沢漆器、金沢仏壇、金沢箔(全10品目) |

輪島塗の産地

地の恵みと交易の要衝、輪島ならではの漆器文化

主要製造地域

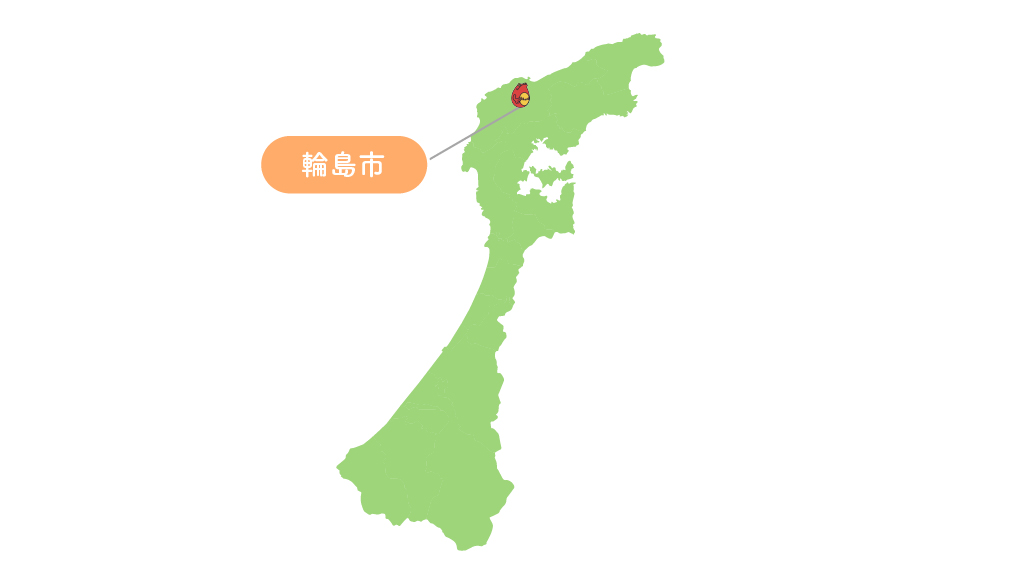

輪島塗の産地・石川県輪島市は、能登半島の北西部、日本海に面した自然豊かな地域です。周囲を海と山に囲まれ、寒冷で湿潤な気候は漆の乾燥に理想的とされ、古くから漆器づくりに適した環境を備えてきました。特に冬季には空気中の湿度が安定して高く保たれ、ゆっくりと乾くことで、ひび割れやムラのない美しい漆肌が形成されるのです。

また、原材料の供給にも恵まれており、木地材となるアテ(ヒバ)・ケヤキ・カツラなどの国産広葉樹は周辺の森林から調達され、漆の原料となるウルシの木も古くからこの地に自生してきました。中でも輪島市南東部の小峰山で採れる「地の粉」は、他に例を見ない輪島塗独自の素材であり、この地域固有の漆器文化を支える重要な要素となっています。

さらに、歴史的・文化的にも輪島は漆器生産に適した環境を備えていました。江戸時代以降、輪島港は北前船交易の寄港地として栄え、大阪・京都・北海道などと結ばれた物流網の中心地でした。輪島塗は塗師屋と呼ばれる販売兼工房の職人たちによって全国に運ばれ、各地の需要や意匠、技術が逆輸入されることで、文化的交流が技術革新へとつながりました。塗師屋制度の存在は、単なる分業ではなく、漆器全体の品質や意匠設計を総合的に統括する高度な体制であり、輪島ならではの生産文化といえます。

このように、輪島は自然・素材・気候・文化・流通のすべてが漆器づくりに最適な条件を備えた、まさに「漆の都」なのです。

輪島塗の歴史

地の粉と塗師屋が紡いだ、漆芸発展の歩み

輪島塗は、長い年月をかけて独自の技術と美意識を築いてきました。その発展は自然条件だけでなく、交易、制度、装飾技法の洗練といった歴史的トピックスと密接に結びついています。

- 15世紀(室町中期):輪島に塗師が存在。重蔵神社の「朱塗扉」が現存最古の輪島塗とされる。

- 16〜17世紀(安土桃山〜江戸初期):輪島塗の製作が始まったとされる時期。日常生活における漆器の需要が高まる。

- 18世紀前半(江戸中期):北前船の寄港地として輪島港が発展。塗師屋が全国を行商し、輪島塗の販路を拡大。

- 1716〜1736年(享保年間):金沢や京都などから蒔絵技法が伝来。加飾の洗練が進み、現在の輪島塗に通じる意匠表現の基礎が形づくられる。

- 18世紀中頃(江戸中期後半):「沈金」技法が輪島で確立。厚く塗られた漆面に彫刻を施し、金粉を沈める高度な加飾技術が登場。

- 19世紀初頭(江戸後期):塗物の工程や規格が文書化され、品質管理が徹底される。分業体制も整備され、量産と高品質の両立が実現。

- 1880年代(明治中期):料亭や旅館など高級施設への需要が増加。蒔絵技術の発展とともに装飾性が一層高まり、意匠漆器としての評価が定着。

- 1975年(昭和50年):輪島塗が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:後継者育成やウルシの植栽事業が進む一方、スマートフォンケースやアクセサリーなど新たな用途も開拓され、伝統と現代の共存が図られている。

輪島塗の特徴

丈夫さと華やかさの両立、漆の真髄が宿る器

輪島塗の魅力は、堅牢な構造と美麗な加飾が一体となった点にあります。漆器というと繊細で壊れやすいというイメージもありますが、輪島塗は「何十年使っても壊れない」と言われるほど強靭な漆器。実際、料理屋や寺院などで50年以上使われている器も少なくありません。この強さの秘密は、「本堅地」と呼ばれる下地処理にあります。地の粉と呼ばれる輪島特産の珪藻土を焼成・粉砕した素材を漆に混ぜ、何度も塗り重ねてから研ぎ出すことで、木地を内部から補強。さらに、壊れやすい縁などには麻布を貼り付ける「布着せ」によって補強されます。

一方、輪島塗は加飾にも優れ、厚く塗られた漆面に沈金や蒔絵を施すことで、芸術的な意匠を纏います。沈金は表面を彫って金粉を沈める技法で、漆の厚みがあるからこそ成り立つもの。蒔絵は筆で漆を描き、金粉を蒔くことで模様を浮かび上がらせます。

輪島塗は単なる高級漆器ではなく、「長く使える道具」「見て楽しむ美術品」「直して受け継ぐ文化財」としての多面性を持つ、真に生活に根ざした伝統工芸です。

輪島塗の材料と道具

地の恵みと職人の工夫が支える、堅牢な基盤

輪島塗の製作には、自然素材とともに、工程ごとに最適化された道具が使われます。職人自ら道具を調整・制作する場合もあり、技術と感覚の融合が求められます。

輪島塗の主な材料類

- アテ(ヒバ)・ケヤキ・ホオ・カツラ:木地素材として使用される国産広葉樹

- 地の粉:輪島市小峰山で採取される珪藻土を焼成・粉砕したもの。下地強化に使用

- 漆(生漆・精製漆):国産漆を中心に用いる

- 布(麻布):縁や割れやすい箇所の補強用

- 金粉・銀粉・金箔:加飾工程で使用

輪島塗の主な道具類

- ろくろ・カンナ:木地形成用

- 刷毛・へら:塗り工程に使用。形状により塗布の厚みを調整

- といし:下地や塗面の研磨用

- 沈金刀・蒔絵筆:加飾専用の特殊工具

輪島塗の製作工程

百の技が織りなす、積層の漆芸技法

輪島塗の製作はすべて分業体制で行われ、各職人が専門の技術を受け持ちます。完成までには1年以上かかることもあります。

- 木地づくり

アテやホオなどの広葉樹を数年乾燥させ、ろくろやカンナで形を整える。外びき・内びき・底びきなどの工程を経て器の原型を作る。 - 木地固め・布着せ

生漆を全体に塗布し、縁や底などの割れやすい部分に麻布を貼り付けて補強。 - 下地づくり

地の粉と生漆を混ぜた「下地漆」を数回にわたり塗布・乾燥・研磨。粒子の粗いものから細かいものへと段階的に使い分ける。 - 中塗り・上塗り

精製漆を刷毛で均一に塗布し、漆風呂と呼ばれる密閉空間で自然乾燥。埃を避けながら仕上げ漆を塗る。 - 加飾(沈金・蒔絵)

上塗り後、沈金刀や蒔絵筆を用いて模様を施し、金粉・銀粉などで華やかに仕上げる。

輪島塗は、地の粉を用いた堅牢な下地と、沈金や蒔絵による優美な装飾が特徴の漆器です。石川県輪島市の自然・気候・文化が生んだこの伝統工芸は、100以上の工程すべてが手仕事によって支えられています。日常の道具でありながら、修復・継承可能な芸術品として、日本の暮らしに根ざした漆文化の象徴といえるでしょう。