若狭めのう細工とは?

若狭めのう細工(わかさめのうざいく)は、福井県小浜市を中心に作られている伝統的な石工芸品です。使用される「めのう(瑪瑙)」は、縞模様と高い硬度を特徴とする半透明の貴石で、200〜300℃の低温焼成により赤や緑、褐色などの豊かな色彩に変化します。この「焼き入れ法」によって彩りが際立ち、透明感のある光沢が生まれるのが最大の魅力です。

彫刻・研磨を施した細工は、数珠玉やかんざし、香炉、仏像、装飾品などに形を変え、静かで気品ある存在感を放ちます。

| 品目名 | 若狭めのう細工(わかさめのうざいく) |

| 都道府県 | 福井県 |

| 分類 | 貴石細工 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(1)名 |

| その他の福井県の伝統的工芸品 | 越前焼、越前漆器、若狭塗、越前打刃物、越前和紙、越前箪笥(全7品目) |

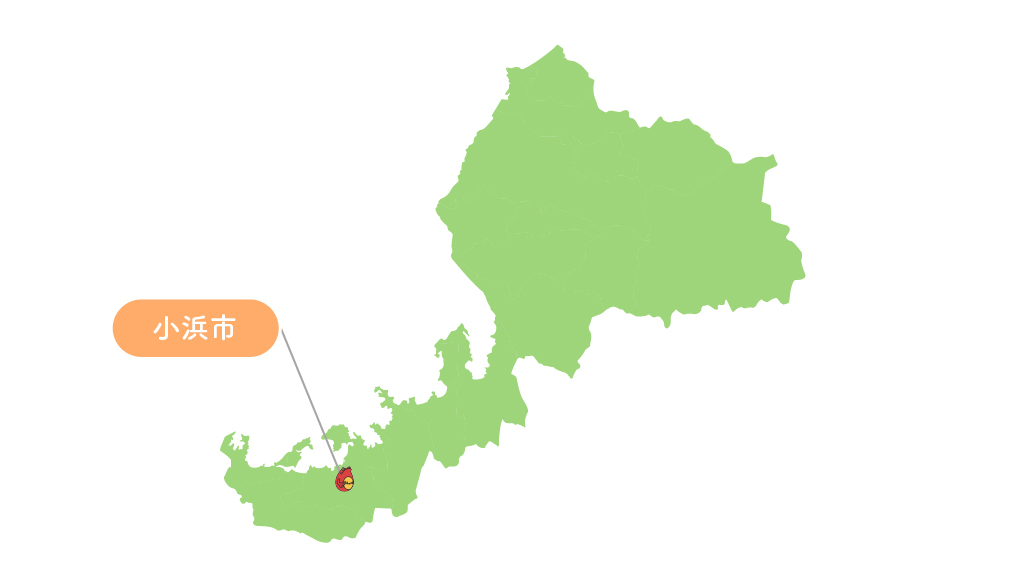

若狭めのう細工の産地

海と信仰とものづくりが息づく、若狭・小浜の地

主要製造地域

若狭めのう細工の主産地である小浜市は、福井県南西部の若狭地方に位置し、日本海に面する風光明媚な港町です。古代から海上交通と交易の拠点として栄え、京都や奈良と海路で結ばれた「鯖街道」の起点としても知られています。

歴史的には、奈良時代には大陸からの渡来人・鰐族がこの地に住み着き、石に宿る霊性を信仰しながら玉作りを生業としました。特に若狭彦神社・若狭姫神社は、こうした玉信仰と深い関わりを持つ霊地として知られ、工芸と宗教が自然に結びついていたことがうかがえます。

また、小浜は数多くの神社仏閣が残る「海のある奈良」とも称され、職人技や信仰美術が地域文化の根幹をなしてきました。そうした背景のもとで育まれためのう細工は、単なる装飾品ではなく、祈りや精神性を宿した工芸品として評価されています。

若狭めのう細工の歴史

渡来文化から世界へつながる、瑪瑙細工の系譜

若狭めのう細工は、奈良時代の渡来人文化を起点に始まり、江戸・明治と時代ごとに革新を重ねて現代に至っています。

- 8世紀(奈良時代):鰐族が若狭に渡来し、若狭彦神社の周辺で玉作りを始める。信仰対象としての「玉」がつくられ、神社への奉納や儀礼に使われていたとされる。

- 9〜12世紀(平安時代):仏教の隆盛とともに装身具や法具としての玉細工が根付く。若狭は「御食国」として都との関係も深まる。

- 15世紀(室町時代):一時衰退するも、神宮寺や若狭国分寺などの再建とともに細工需要が復興する兆し。

- 18世紀前半(江戸中期):高山喜兵衛が大阪で眼鏡玉加工を学び、青森・津軽で焼き入れ技法を習得。地元・遠敷に戻り、めのう細工を復興。

- 18世紀後半(江戸後期):数珠玉・簪玉・羽織紐などの需要増加。製品は京都・大阪方面へ流通し、地場産業として確立。

- 1870年代(明治10年代):中川清助が研磨・彫刻の技術を革新し、装飾品から立体作品への転換が進む。

- 1890〜1900年代(明治30〜40年代):美術工芸展や海外万博への出品が始まり、国際的評価を受ける。

- 昭和期〜:戦後は観光地としての小浜の復興にあわせ、体験や土産品としての再活用が進む。

- 1976年(昭和51年):若狭めのう細工が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される

- 現代:アクセサリーやファッション分野への応用が進み、現代生活に寄り添う新たな細工が登場。

若狭めのう細工の特徴

石が魅せる、透明と彩りの詩情

若狭めのう細工の魅力は、その硬質な石からは想像しがたいほど繊細で情感豊かな表現にあります。原石は一見無骨で地味な色合いでも、焼き入れによって思いがけないほど鮮やかな発色を見せ、まるで石の内側に宿っていた光が目覚めたかのような変化を見せます。赤はより深く、白は乳白に、緑は翡翠のような透明感を帯びることもあり、これはまさに「石が自ら語る美」の世界と言えるでしょう。

香炉や仏像のような立体細工では、細部の彫刻により、手に取って初めてわかる光の層や陰影が現れます。観賞する角度や光の当たり方によって表情が変わるため、毎日眺めても飽きがこないと言われています。

また、明治時代に生まれた「焼き入れ法」は、津軽地方で伝えられていた技法を応用した独自技術であり、現在ではこの技法を用いて透明感と彩色を調和させるのは若狭めのう細工ならではの特色となっています。

若狭めのう細工の材料と道具

石の個性を見極める、目と指先の職人芸

若狭めのう細工では、焼き入れの効果を最大限に引き出す素材の選定と、石を自在に操る道具の使いこなしが職人の腕の見せどころです。

若狭めのう細工の主な材料類

- めのう原石:赤・白・緑など多彩な色をもつ硬質石。地元産は希少となり、現在は北海道やブラジルなどの原石を使用。

- 金剛砂:削り工程に用いる天然の研磨砂。粒度を変えて順に使用。

- 焼成用炭・灰:焼き入れ工程で使用。じっくりと低温で酸化させる。

若狭めのう細工の主な道具類

- ダイヤモンドカッター:硬質な石を粗切りするための電動工具。

- 鉄矢(てつや)・小槌:石の欠き込みや細部加工に用いる釘状の鉄器。

- 研磨ろくろ・木ゴマ:磨き上げ用の回転工具。摩擦熱に注意しながら作業。

- みがき粉・すり砂:最終仕上げ用。石の透明感を際立たせる。

硬度の高い素材を扱うため、すべての工程において緻密な感覚と根気が求められます。

若狭めのう細工の製作工程

焼きと磨きが紡ぐ、彩りと透明の結晶

若狭めのう細工の製作は、原石選びから焼成・研磨・彫刻まで、石と語り合うような工程の積み重ねで成り立ちます。

- 検石

色・模様・空洞の有無を確認し、加工に適した部位を見極める。 - 大切り・野ざらし

原石を機械で大まかに切断後、外気にさらして自然酸化を促す。 - 焼き入れ

灰の中に石を埋め、炭火でじっくりと加熱。これにより独特の色彩が現れる。 - 小切り・欠きこみ

カッターで不要部分を除去し、鉄矢と小槌で形状を整える。 - けずり

粒度の異なる砂を用いて徐々に滑らかに加工。水をかけながら慎重に進める。 - みがき

木ゴマを用いて研磨し、みがき粉で仕上げ。美しい光沢と透明感が完成する。

焼き入れから仕上げまで、工程ごとに異なる知見と技術が必要とされ、完成までに数日から数週間を要することもあります。

若狭めのう細工は、焼き入れによって石の奥に潜む彩りを引き出す、日本でも希少な貴石工芸です。信仰と自然、そして職人の手技が融合したその細工は、静かに輝く「語る石」として、多くの人に感動を届けています。