四日市萬古焼とは?

四日市萬古焼(よっかいちばんこやき)は、三重県四日市市を中心に製作される伝統的な陶磁器です。18世紀中頃に桑名で誕生し、四日市の地で再興された約300年の歴史をもつ萬古焼は、特に紫泥急須や耐熱土鍋で高い評価を受けています。

萬古焼の魅力は、鉄分を含む粘土を用いた焼き締めによる渋みある質感、使い込むほどに味わいが増す光沢の深まり、そして暮らしに根ざした用途性の高さにあります。国内土鍋の約8割を占めると言われるほどの信頼性を持ち、茶器としても陶芸美術としても、多彩な表情を見せる工芸品です。

| 品目名 | 四日市萬古焼(よっかいちばんこやき) |

| 都道府県 | 三重県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1979(昭和54)年1月12日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 13(28)名 |

| その他の三重県の伝統的工芸品 | 伊賀くみひも、伊賀焼、鈴鹿墨、伊勢形紙(全5品目) |

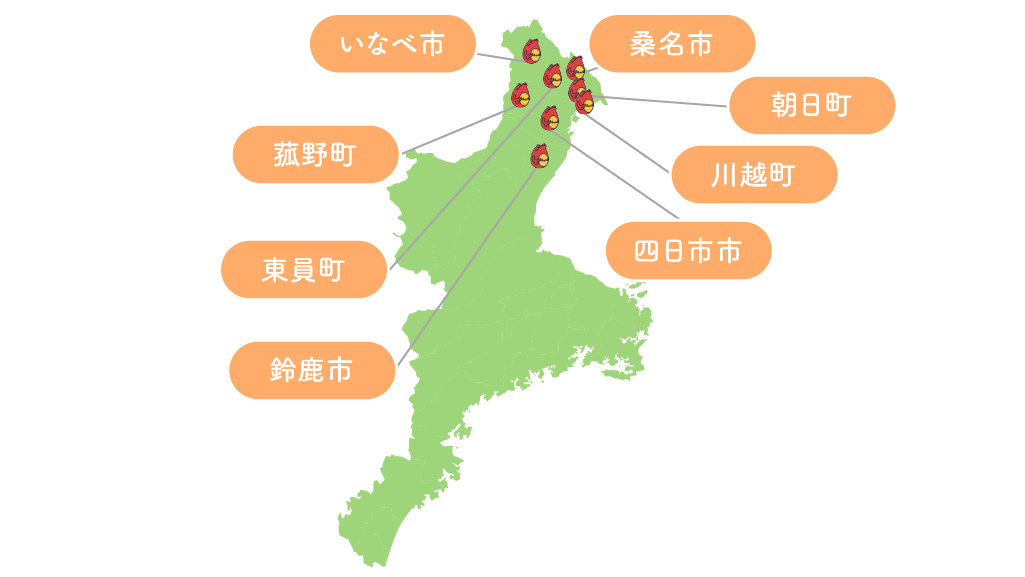

四日市萬古焼の産地

宿場町の風土に育まれた、器の文化圏

主要製造地域

四日市萬古焼の主産地である三重県四日市市は、伊勢湾に面した温暖な地域であり、江戸時代には東海道の宿場町「日永宿」や「富田一色湊」として栄え、京都・江戸間の物流拠点としても重要な位置を占めていました。特に四の付く日に市が立ったことから「四日市」と呼ばれ、古くから人と物資の集まる商業都市として発展してきました。

文化的には、三重県北勢地域全体が茶道文化の盛んな土地柄で、伊勢茶やかぶせ茶などの名産とともに、急須文化が生活に深く根付いています。その背景には、上質な茶器を求める人々の目があり、萬古焼の紫泥急須は使い勝手と審美性の両立を追求する中で洗練されてきました。

さらに、四日市市の港湾設備や鉄道網の整備により、19世紀末から20世紀初頭にかけて、萬古焼は全国に流通する陶磁器産業として一大地場産業へと成長していきました。現在でも、土鍋の国内シェア約80%を誇るなど、暮らしに密着した実用品として全国的に親しまれています。

四日市萬古焼の歴史

豪商の茶陶から、地域を支える窯業へ

四日市萬古焼の歩みは、趣味の陶芸が地域産業へと昇華していく過程そのものです。

- 1736年(元文元年)頃: 桑名の商人・沼波弄山が茶道具を作る目的で私窯を築く。作品に「萬古不易」と銘を打つ。

- 1740年代: 「萬古焼」の名が定着し、江戸で茶人や文人に愛好され人気を集める。

- 1759年(宝暦9年): 沼波弄山が死去。後継者が現れず、初期の萬古焼は一度途絶。

- 1790年代: 桑名で萬古焼の再興が試みられ、作品としての評価が復活。

- 1853年(嘉永6年): 四日市市・末永村にて山中忠左衛門が萬古焼の新窯を築く。地域振興と貧困対策が目的。

- 1870年(明治3年): 焼成技術と製陶機器の改良により萬古焼の量産が始まり、急須・土鍋などの日用品が普及。

- 1890年頃(明治中期): 鉄道輸送と港湾整備により、製品が全国各地へ流通。

- 1920年代(大正後期): 装飾性を高めた紫泥急須や絵付け陶器が登場。美術陶器としても発展。

- 1979年(昭和54年): 四日市萬古焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代: 現代の生活様式にあわせた調理器具やデザイン食器の開発が進む。海外展開も一部で始まる。

このように、萬古焼は時代の変化に応じて進化しながらも、「萬古不易」の精神を継承してきた工芸文化です。

四日市萬古焼の特徴

日常を味わい深くする、萬古焼ならではの機能美

四日市萬古焼は、単なる焼き物ではなく、「使って育つ器」として暮らしの中に溶け込む存在です。なかでも代表的な紫泥急須は、使い続けることで表面に自然なツヤが生まれ、手に馴染む風合いが増していく点が大きな魅力です。この急須で淹れたお茶は、鉄分を含んだ土の効果で渋みがまろやかになり、茶の旨味が引き立つとされており、特に伊勢茶や玉露との相性が抜群です。また、長年使い込まれた急須の表面には、「育った急須」と呼ばれる風格が宿り、愛用者の間では一本一本が唯一無二の存在として大切にされています。

模様のバリエーションも豊かで、「松皮」「線彫り」「透かし紋」など、成形時・乾燥後・焼成後に施すそれぞれ異なる技法が用いられます。たとえば「びり模様」はろくろ成形中の摩擦による自然なスジを活かした模様で、まるで水面に波紋が広がるような風合いが生まれます。

加えて、萬古焼の土鍋は直火調理に耐える優れた耐熱性と、火を止めた後も料理を温かく保つ保温力に優れています。鍋底が焦げ付きにくく、熱がゆっくりと全体に伝わるため、ごはん鍋や焼き芋鍋としても理想的な仕上がりになります。

四日市萬古焼の材料と道具

火と土がつくる、美と機能の融合陶器

四日市萬古焼には、陶器・磁器・せっ器のすべてが含まれますが、とくに特徴的なのは鉄分を多く含んだ粘土を使用した焼き締め製品です。

四日市萬古焼の主な材料類

- 紫泥粘土:鉄分を多く含み、焼成で赤紫色になる萬古焼特有の粘土。

- 白泥・赤泥:急須以外の食器や土鍋に使用される粘土。

- 長石・珪石:釉薬や磁器製品の原料。

- 炭:還元焼成のための窯内環境に使用。

四日市萬古焼の主な道具類

- ろくろ:胴体や蓋・注ぎ口などの成形に用いる。

- 鋭利な彫刻刀:乾燥した素地に模様を施す。

- 刷毛・へら:接合・装飾・仕上げに使用。

- 窯道具(棚板・支柱):28時間に及ぶ焼成に耐える耐火性の高い道具。

こうした土と火と道具の三位一体によって、萬古焼はその堅牢さと優美さを両立させています。

四日市萬古焼の製作工程

紫泥に技と願いを込める、萬古焼の製作過程

四日市萬古焼は、焼き物でありながらも精緻な構造と装飾をもつ器です。紫泥急須を例に紹介します。

- 成形

粘土をろくろで挽き、胴体・蓋・注ぎ口・取っ手・茶こしを別々に作る。精緻なパーツは熟練の技術が求められる。 - 接合

生乾きの状態で各部位を接着し、丁寧に整形。注ぎ口の角度や注湯の流れを計算する。 - 模様付け

びり模様、線彫り、透かし紋などを手作業で施す。技法ごとに乾燥状態や道具を使い分ける。 - 乾燥

急激な乾燥はヒビ割れの原因になるため、温度と湿度を管理しながら慎重に進める。 - 焼成(還元焼成)

1170度で28時間かけて焼く。酸素の少ない環境を作ることで紫泥の渋い赤紫色を引き出す。 - 仕上げ・検品

機能面(注ぎやすさ、密閉性、持ちやすさ)と外観(色、ツヤ、模様)を厳しくチェックし、完成品として仕上げる。

このように、萬古焼は道具としての確かな性能と鑑賞にも堪える意匠を兼ね備えた、日本の暮らしに根差す「生活芸術」です。

四日市萬古焼は、歴史と文化に根ざした「用の美」を体現する伝統的工芸品です。紫泥急須や耐熱土鍋など、実用性と美しさを兼ね備えた器は、暮らしを豊かにし、手に取るたびに味わいを深めていきます。火と土と人の技が織りなす萬古焼の世界は、まさに日常に寄り添う“生活芸術”そのものです。