結城紬とは?

結城紬(ゆうきつむぎ)は、茨城県結城市および栃木県小山市を中心に生産される、手つむぎ・手織り・草木染めの絹織物です。奈良時代の献上品にまでさかのぼる長い歴史を持ち、すべての工程が手作業で行われることから、日本が世界に誇る伝統的工芸品のひとつに数えられています。

真綿から紡がれる独特の風合いと軽やかさ、そして精緻な絣模様の美しさが特徴で、2010年にはユネスコ無形文化遺産にも登録されました。現在も職人の手でひとつひとつ丁寧に作られ、その温かみとやわらかな肌ざわりは、「空気をまとう織物」とも称されています。

| 品目名 | 結城紬(ゆうきつむぎ) |

| 都道府県 | 茨城県、栃木県 |

| 分類 | 織物 |

| 指定年月日 | 1977(昭和52)年3月30日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 36(106)名※茨城県 22(81)名※栃木県 |

| その他の茨城県の伝統的工芸品 | 笠間焼、真壁石燈籠(全3品目) |

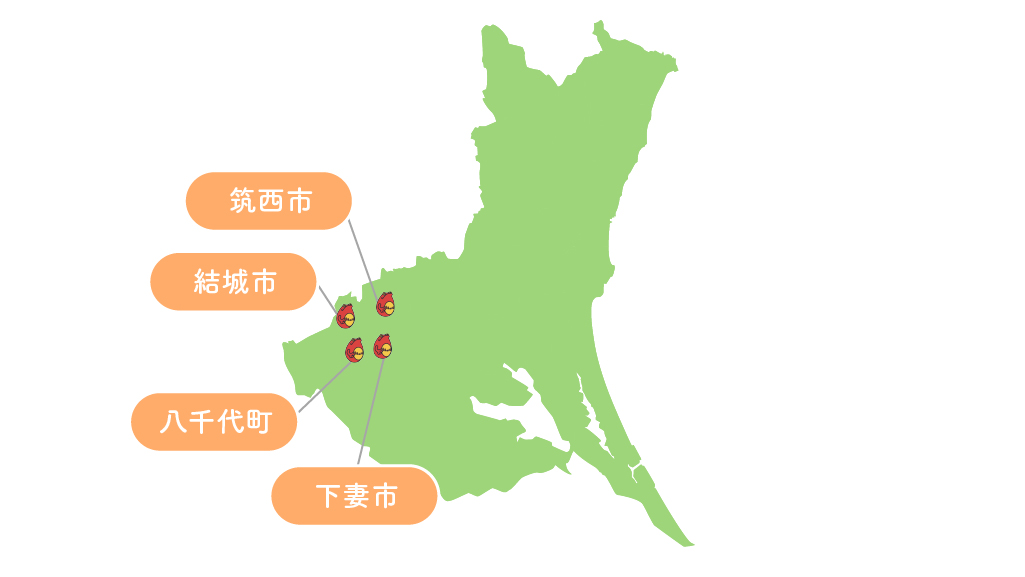

結城紬の産地

自然と共に育まれた織物文化の里

結城紬の主な産地は、茨城県結城市と栃木県小山市周辺の鬼怒川流域です。この地域は、肥沃な平野と穏やかな気候に恵まれ、古くから桑の栽培と養蚕が盛んでした。養蚕によって得られる繭を活かした絹織物づくりは、農閑期の副業として地域の人々の暮らしと結びついて発展しました。

さらに、鬼怒川の水運によって、原材料や製品の流通がスムーズに行われたことも、織物産業の発展を後押ししました。自然と共に歩んできたこの地の暮らしと文化が、結城紬の豊かな表情を育んできたのです。

結城紬の歴史

1300年を超えて受け継がれる絹の物語

結城紬の歴史は、奈良時代にまでさかのぼります。常陸国から献上された「あしぎぬ」は、東大寺の正倉院に保管されており、これが結城紬の原型と考えられています。その後も時代とともに技術革新が重ねられ、地域に根ざした工芸として継承されてきました。

- 8世紀(奈良時代):常陸国(現在の茨城県)から朝廷に献上された「あしぎぬ」が結城紬の原型とされ、東大寺の正倉院にその遺品が保管されています。

- 14〜16世紀(室町時代):この地域を治めていた結城家が幕府に織物を献上していたことから「結城紬」の名が生まれたとされます。

- 17世紀前半(江戸時代初期):代官・伊奈備前守忠次の施策により、信州や京都から職人が招かれ、染色や縞模様などの技術革新がもたらされます。

- 18〜19世紀(江戸後期〜明治期):かすり模様や縮織(ちぢみおり)が登場。中でも細工絣と呼ばれる精緻な模様が評判となり、女性を中心に人気を集めました。

- 20世紀(昭和〜平成期):伝統的な製法を守りながらも、ライフスタイルの変化に合わせた商品展開が模索されます。

- 1977年(昭和52年):結城紬が経済産業省により「伝統的工芸品」に指定される。

- 2010年(平成22年):ユネスコの無形文化遺産に登録され、伝統工芸として国際的な評価を獲得。

結城紬の特徴

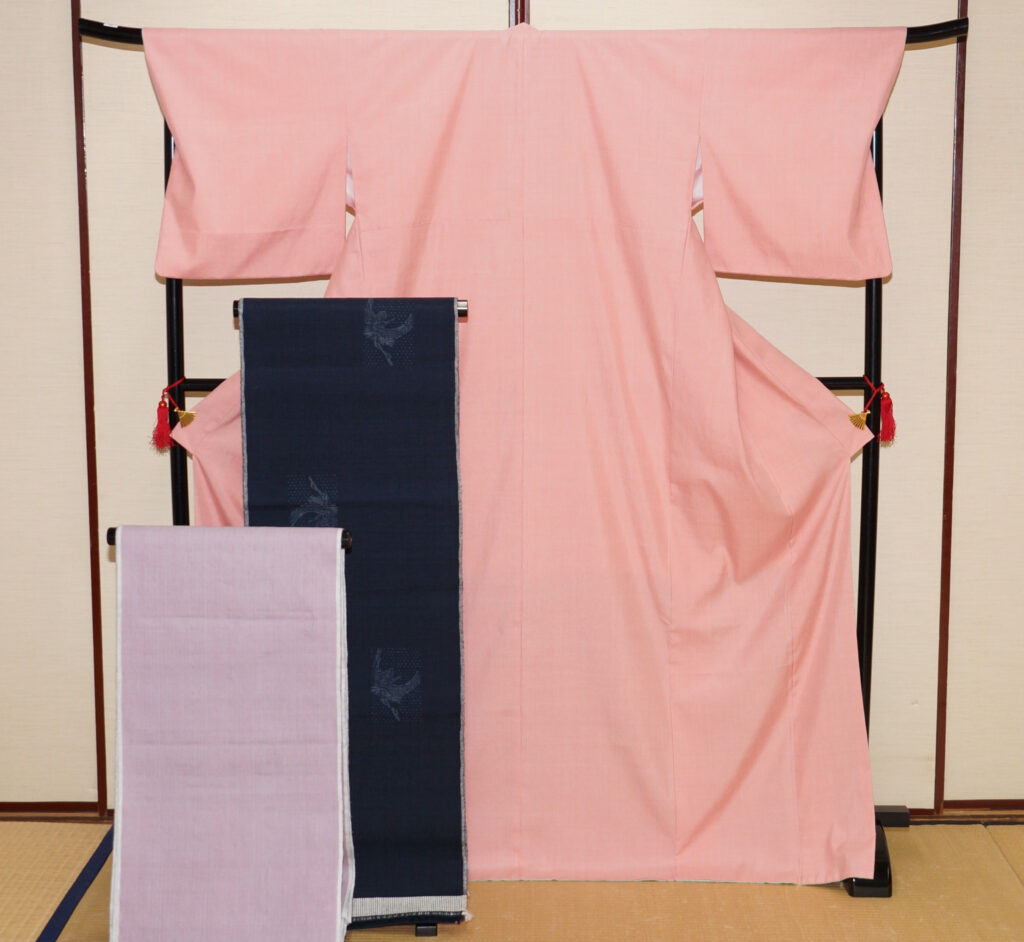

空気をはらんだ、やわらかく温かな絹織物

結城紬の最大の特徴は、真綿から手でつむいだ撚りのない糸を用いることで、ふっくらとした風合いとぬくもりのある肌ざわりを実現している点にあります。経糸・緯糸ともに紬糸を使用しており、軽量で空気を含みやすく、冬は暖かく夏は涼しいという、季節を問わず快適に着られる着物地として高く評価されています。

また、絣くくりという技法により複雑な文様を糸の段階で染め分け、織り上げることで美しい絣模様を表現します。特に「亀甲絣」などの緻密な文様は、図案の設計から染色、織りまでに膨大な時間と技術を要し、手仕事の極致とも言われます。織り上がった布は、しなやかでしっとりとした質感を持ち、着物として仕立てた際にはまるで身体に吸い付くような優しい着心地を提供します。

結城紬の材料と道具

真綿と手道具が生み出す、ぬくもりの織物

結城紬の風合いは、機械を一切使わず、素材の個性を最大限に活かすことで生まれます。特に真綿(まわた)を手でつむぐ糸は、撚りがないため空気を含みやすく、やわらかく温かな肌ざわりを実現します。その素材の特性を引き出すために使われる道具も、長い年月をかけて磨かれてきた手仕事ならではのものばかり。結城の風土と人々の手から生まれる織物は、道具一つひとつに込められた技と工夫によって支えられています。

結城紬の主な材料類

- 真綿(まわた):蚕の繭を煮て手で広げ、層状に重ねて作る柔らかい綿。紬糸の源。

- 草木染めの染料:藍、梅、栗、槐(えんじゅ)など、自然素材を用いた伝統的な染料。

- 綿糸:絣くくりに用いられる丈夫な綿糸。防染の役割を果たす。

結城紬の主な工具類

- つくし・おぼけ:真綿から糸を引き出す際に使用する糸つむぎの基本道具。手の感覚だけが頼り。

- 糸車・かせあげ機:紡いだ糸を巻き取り、長さを均一に整えるための道具。

- 地機(じばた):床に据えて使う原始的な織機で、身体を使って糸の張りを調整しながら織る。

- くくり台・印付け台:絣文様を糸に写し取り、綿糸でくくるために使用される台。正確な模様の再現に欠かせない。

- 染色台・石板:糸染めの際に用いられる道具。染料を繊維の奥まで浸透させるため、叩きつけながら染める工程も行われる。

こうした自然素材と専用道具の組み合わせが、軽くて暖かい、唯一無二の風合いを持つ結城紬を生み出しています。織り上がった布には、道具に頼るのではなく、手の感覚と熟練の勘に支えられた伝統の技が宿っています。それはまさに、「三代かけて着尽くす」と言われるにふさわしい、長く愛される織物なのです。

結城紬の製作工程

全ての工程が手仕事、究極の織物づくり

- 真綿かけ

煮た繭玉をぬるま湯で広げて重ね、大きな真綿にする。 - 乾燥

形を整えた真綿を室内で乾燥させる。 - 糸つむぎ

つくしに真綿を巻き付け、手で糸を引き出しておぼけにためる。 - 管巻・かせあげ

糸車で管に巻き、かせあげ機で一定の長さの輪にする。 - 図案作成

文様や色合いを設計。 - 整経

たて糸を整え、長さを揃える。 - 絣くくり

図案に合わせて糸に目印をつけ、綿糸で縛る。 - 染色

染料に浸し、石や台に叩きつけて染み込ませる。 - のりづけ

乾燥後に糸をほどき、小麦粉でのりづけする。 - 地機織り

織機で丁寧に織り上げる。

これらの工程はすべて職人の手によって行われ、1反(約12メートル)を完成させるには、数ヶ月から半年以上かかることもあります。

結城紬は、真綿から手で紡いだ糸によって軽やかで暖かく仕上がる、日本を代表する絹織物です。その全工程を手作業で行うことで、素材の特性が最大限に引き出され、暮らしに寄り添う織物として親しまれています。