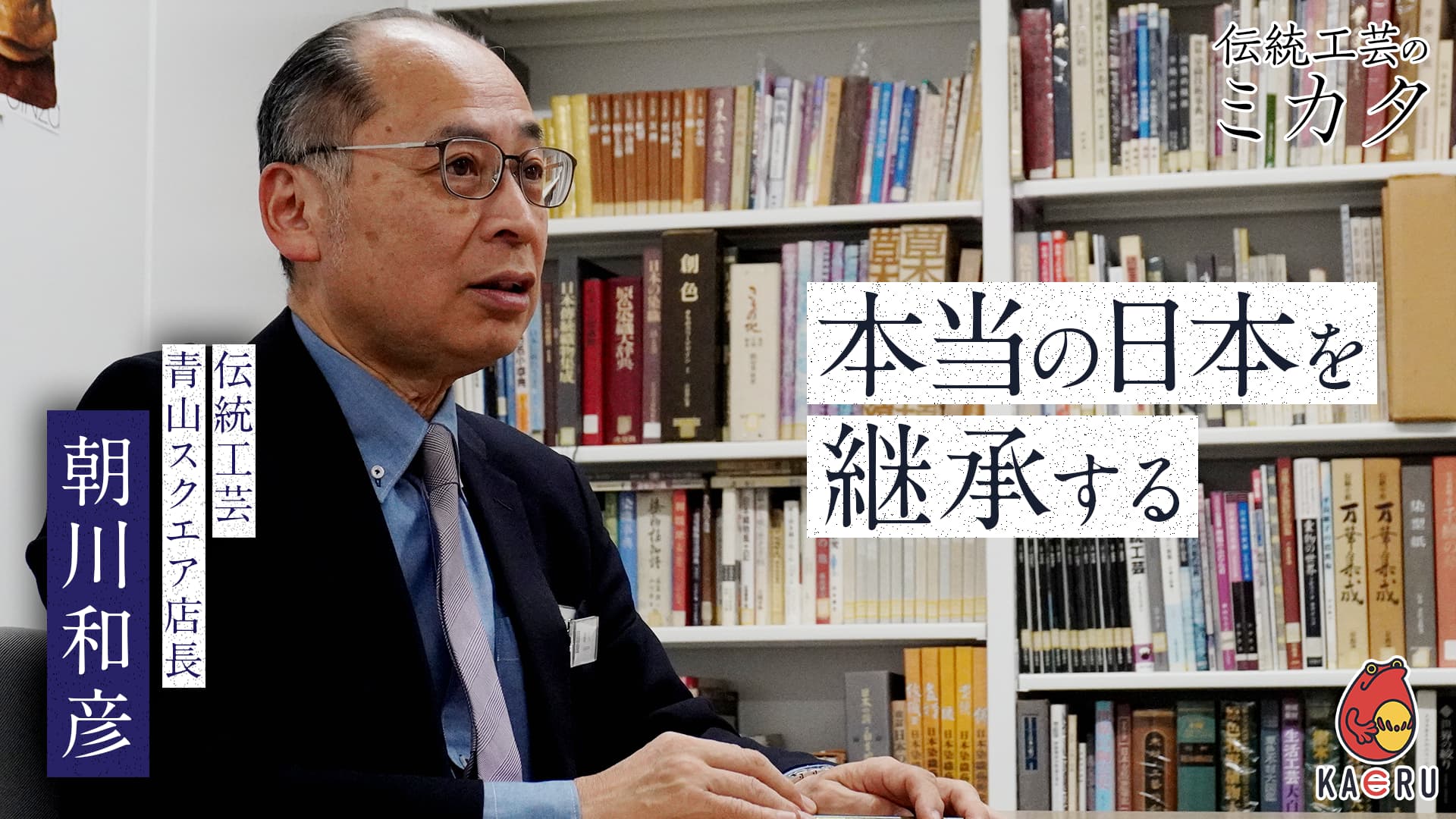

KAERU連載企画「伝統工芸のミカタ」。第一回目となる今回お話を伺ったのは、2012年に日本人初の独立時計師となった菊野昌宏さん。一本2,000万円を超える価格がつくなど、日本の美を取り入れたコンセプトと高い技術力で世間を驚かし続ける日本を代表する時計職人である。

プロフィール紹介

独立時計師 菊野 昌宏(きくの まさひろ)

1983年北海道生まれ。高校卒業後に自衛隊へ入隊。2005年に除隊後、時計の修理を学ぶためにヒコ・みづのジュエリーカレッジに入学。2008年に卒業後、研修生として教師のアシスタントをしながら自身の時計作りを始める。2011年3月に日本人初のAHCI(独立時計師協会)準会員としてバーゼルワールドに出展。2013年に日本人初のAHCI正会員となる。現在は母校のヒコ・みづのジュエリーカレッジで講師を行いながら、独立時計師として活躍している。

web: https://www.masahirokikuno.jp/

伝統工芸のミカタ 菊野 昌宏

──まず率直に伝統工芸に対するイメージを伺った。

長く残るってことは、それに関わる多くの人がハッピーになれてるから残ってると思うんですよね。 どこかにすごい無理を強いるような構造だったら、やっぱ100年は残らないんですよ。 だから三方よしと言いますか、作る人も楽しいし、買った人も嬉しいし、原材料も持続可能なものを使うことでちゃんと回る、みたいな。循環がちゃんとできているから100年続くわけで、強制労働のおかげで成り立ってますみたいな構造だと絶対続かないし、やっぱりそれだけみんなが良いなって思ったり、残したいなって思ったり、使いたいなと思うから100年も続いているはずなんです。

人間の感覚は100年経ってもそんなに変わらないと思うんですよね。時代とともに使う人や機会が少なくなっていますが、使ってみれば今の人も伝統工芸の良さを感じると思います。

──伝統的工芸品の指定要件のひとつ「100年以上の継続」。昔の技術が100年以上継続する難しさは、「和時計」の製作を行う菊野さんだからこそ感じるものがある。

和時計も江戸時代から存在してますが、途中で断絶しているので伝統的工芸品という肩書きは無いわけですよ。例えば漆器とプラスチックの器だって、同じように器の機能を果たすし、落としても壊れない。価格やお手頃感だけを見ると漆器はプラスチックの器にとって変わられてもおかしくは無いわけで、だけどそれでも残っているということはそれ以上の魅力が漆器にあるっていうことだと思うんです。

──菊野さんが考える伝統工芸の魅力とは?

長い歴史とプロセスですかね。デパートなどで伝統工芸展とかやってるんですけど、完成した商品そのものだけの展示で、作者の名前はあるけど顔も見えないし、どうやって作っているのかなと思ってもそれ以上突っ込めないというか…確かに見てすごいなとは思うんですけど。

それ以上よく分かんないっていう「そこ」すごいもったいないと思うんですよ。それだけ長い歴史とプロセスがあるのに「そこ」を省略して、完成品だけで勝負しているのはかなり難易度が高いなと。

本当に漆器一つでも、作るプロセス全部をドキュメンタリーみたいな感じの映像作品にするだけでめちゃくちゃすごい面白い、魅力的な作品になると思うんですよね。「その映像で作ってた商品がこれです」って言われて見たものと、ただ陳列されているものとでは、全然重みというか、そのものを見た時の感情って違うと思うんですよ。伝統工芸って表面より下地の方に時間がかかったり、手間がかかったりするわけじゃないですか。

それこそ、見た目が同じな2つの商品をAIが画像判定したら「どっちも同じ」ものだけど、人間が一方の商品のバックグラウンドを知った上で2つの商品を比較したら「これとこれは全然違う」もの、と言えるのがやっぱり人間らしさというか、いい面だと思いますし。

あと「土地性」は本当に大事だと思いますね。絶対コピーできないものですから。例えば、「南部鉄器らしき」ものは他の地域でも作れるかもしれないけれど、「南部鉄器」は指定を受けているその土地でしか生産できないですし。伝統工芸はおそらく、時代とか、土地の環境とかが影響して、そこが産地になったのかなとは思うんですけど、普段そういったことを耳にする機会はあまり多くは無いですもんね。

そういう点から考えても「やっぱ伝統工芸って表面だけじゃないでしょ」と思います。まさにその下地ですよ、歴史ですよ、それが伝統じゃんって思うわけですよね。 どうやって生まれて、そして現代に至るかまでの下地も含めて全部が伝統工芸の価値ですよね。これを見せないとか、紹介しないとか、掘り下げないってめちゃくちゃもったいない、財産が埋まったままのようになってる感じだなって個人的には思います。

──菊野さんはこれらをクリアしているからこそ、評価を受けていると感じます。

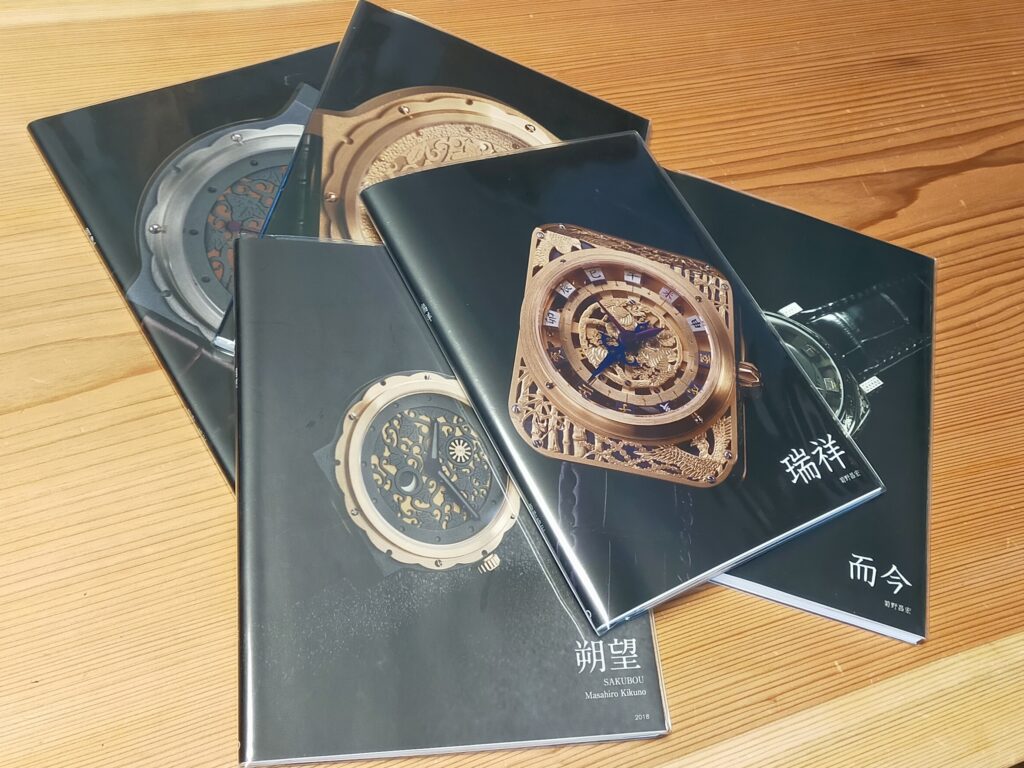

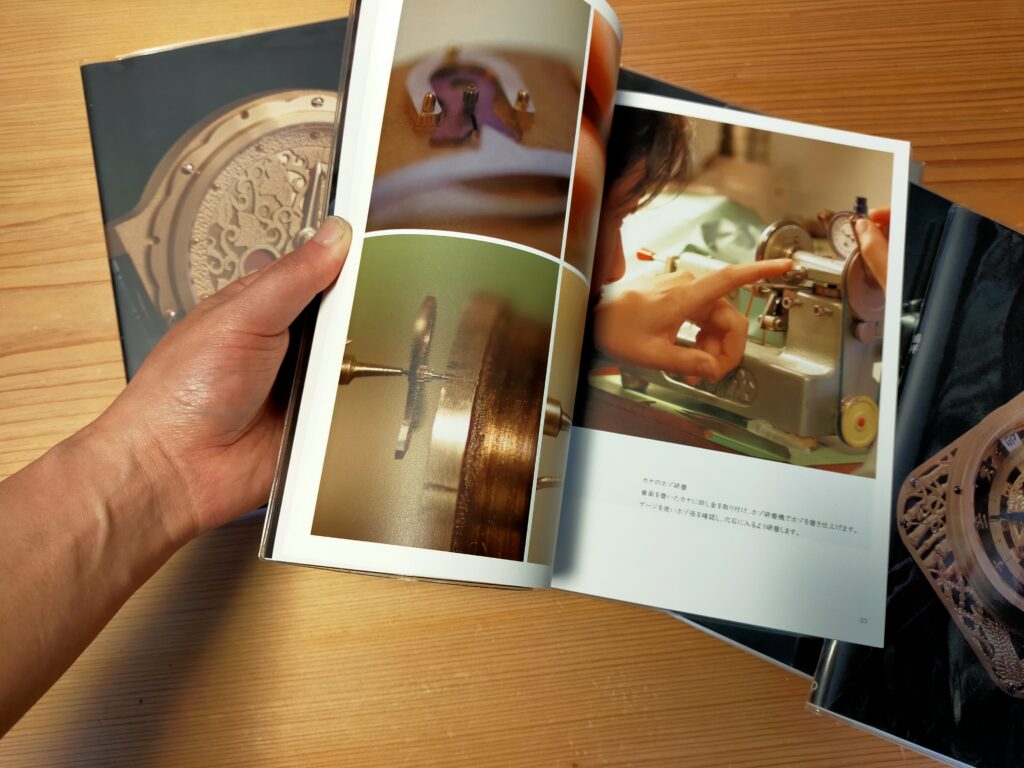

作り手の顔が見えるとか、 そういう時計ってほぼないんですよね。作り手と買ってくださる方とが、お会いして、話して、こんな風にしましょうかとか、お話聞いてこういうデザインちょっと浮かんだからこういうの取り入れてみたいんですけど、みたいな。そういう時間も含めて価値だっていう風におっしゃってくれた方がいたんです。会って、話して、相談してた時間や、楽しみに待ってる時間とか、納品された箱を開ける瞬間の喜び、製作過程の写真集を見ながら晩酌する時間、全てが価値に変わっていく。やっぱりそういうのって、時計をそのままポンって渡されただけだと、湧いてこない感覚だと思うんですよね。

手作業で作っているから高いんです、3年待ちです、と伝えるだけだと不誠実だとも思うんです。お互いにとって不幸なマッチングを起こさないためにも、ちゃんと全部を見てもらうことが大切。手作業で作ってますと言っても、人によって思い浮かぶ「手作業」のイメージって全然違うと思いますし。例えば時計を例に上げると、工場で働いている人からしたら機械で作った部品を手で組み立てているだけでも十分「手作業」だと感じるかもしれないし、一方でヤスリとか使って部品削ってこそ「手作業」だという人ももちろんいる。 同じ「手作業」という言葉でも、その人の捉え方で全然違うものだったりするわけじゃないですか。 言ってみれば誤解というか、「伝統工芸」って言われても人によって思い浮かぶ「伝統工芸」のイメージっておそらく全然違う。 ある意味、伝統工芸だから高いみたいな単純な図式で見られちゃうのはもったいない。ちゃんと見てもらった方がお互いにとっていいことだし、作り手はそこを見せる努力をする必要もあるのかなとも思います。結果主義的なものへのアンチテーゼみたいな、「その土地で昔からの手作業で作る」っていうそのプロセスが伝統工芸の魅力だとも思います。

──単純な「売る」「買う」ではなく、人対人のコミュニケーションが価値を作っていくのだろう。

やっぱり商品のことも、作り手のことも、プロセスも全部を知ってもらって「じゃあ私に合ってる」って人が商品を買ってくれればお互いハッピーですよね。そこはお金をかけてでもやっぱり見せて、知ってもらうべきなんじゃないかなと。特に今の時代、機械でやればもっと早くできるのになんで手作業でやってるんですかっていう答えのひとつですよね。そこに意味があると思ってやってますよと、職人として、人間として、それを生み出すプロセスに価値があって、意味があると思ってるからやってると思うんですよね。

中には全部聞いた上で「今回は遠慮しておきます」って人も出てくると思うんです。でも100%の人に愛されるものなんて無いし、全員が買いたいと思っても買えるもんじゃない。お金にちょっと余裕ができた時とか、お祝いの時とかにちょっと良いものを買ってみようかな、とかね。 ちょっと良い箸を使ってみようかな、とか。 そういう時に普段とは違った選択肢があるっていうのはね、やっぱり良いことだと思うんですよ。

──令和時代における伝統工芸の強みとは?

「誰から見ても価値がある」ってのも一つですけど、「その人だからこそ感じられる価値」に目を向けるのにはいい時代なんじゃないかなと思います。思い出があるその人しか感じられないというか、これまでは「ブランド品すげー」って言われていたところから、もっと自分の内側に関心が向いてくる。自分がいいと思ったもの、大切にしたいものに、時間もお金も使える。そういうところに消費が向くということは、伝統工芸にとってめちゃくちゃ可能性があるんじゃないかと思います。

楽しかった思い出が混じっていたりすると、「買ってよかったな」「持っててよかったな」みたいな満足感に繋がるし、それこそ「その人だからこそ感じられる価値」じゃないかと思うんですよね。

工房見学できて、自分で作れて、作ったもので食事するみたいな、そんな「体験」ができる場所なんて世界中探してもそこの土地にしかないんですよ。そこでしかできない体験だから、その土地に訪れる理由になるし、同じ産地でも工房や作り手によって特徴が違う。「この産地の、この工房の、何代目が、何年に作った作品が好き」みたいなファンができていけば、それも楽しみの一つに変わっていくだろうし、毎年新作を限定で5つだけ作って、工房ツアーとセットで販売する、みたいな内容もとても面白いと思います。「あそこの工房で茶碗を買ったら、工房を案内してくれて、隣の茶室でお茶を立ててくれて、すごい美味しかった!」みたいな、人に話せるエピソードにもなりますし。そうやって思い出とともに、人生に食い込んでいくことが、伝統工芸にはできると思います。

最後までご覧いただきありがとうございます。

近年注目を集めるラグジュアリー戦略の「歴史的資産からストーリーを構築する」「本社や工場、施設などを移転しない」などは、まさに伝統工芸が強みとして発信すべきところ。伝統工芸のもつ歴史やプロセス、そして職人の技術や哲学は「ブランド」になりうるポテンシャルを秘めていると言える。丁寧に「目に見えないところ」を伝えるブランディングを重ねていけば、「この商品私に合ってる」と感じてくれる買い手がきっと増えていくことでしょう。

企画や記事に対するお問い合わせはこちらから