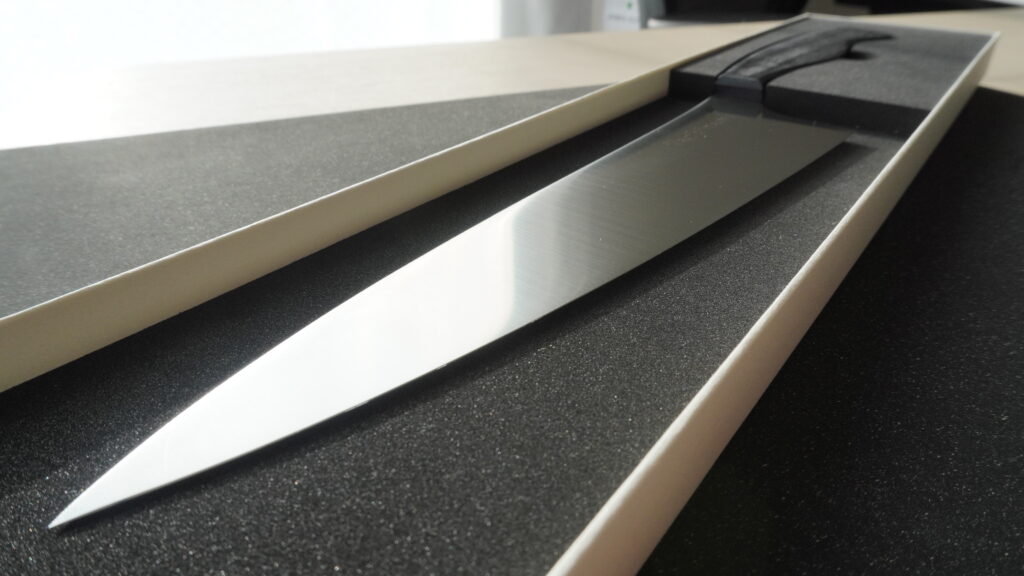

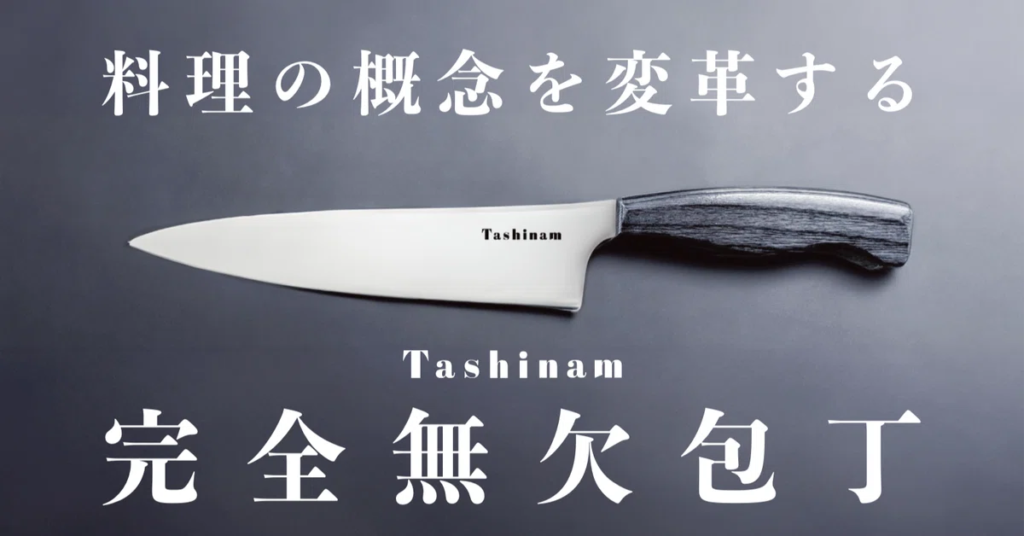

KAERU連載企画「伝統工芸のミカタ」。今回お話を伺ったのは、株式会社Tashinamのブランドオーナーである松家 優さん。昨年、岐阜県の老舗刃物企業と共同開発した『完全無欠包丁』はクラウドファンディングで応援購入総額7,500,000円、達成率2,500%超えを達成し、大きな反響を呼んだ。伝統産業の技術と現代の感性が合わさったハイブリッド製品を生み出す、今注目の起業家である。

プロフィール紹介

株式会社Tashinam ブランドオーナー 松家 優(まつや すぐる)

国際教養大学在学時に株式会社Tashinam(旧社名:株式会社Omokuki)を創業。日本酒事業を経て、現在は伝統技術を生かしながら現代の生活にフィットするキッチンアイテムを企画・製造・販売まで一貫して行う。

web:https://www.omomuki-inc.net/

伝統工芸のミカタ 松家 優

「日本の伝統産業復興」を掲げる株式会社Tashinam。同社のブランドオーナーの松家さんは、人口減少と経済状況の悪化が続く日本で、一番先に被害を被るのは日本の昔ながらの「ものづくり」であると考えている。 一方で、日本の昔ながらの「ものづくり」が持つ「長い歴史」や「唯一無二の文化的な側面」には大きな価値があるとも感じている。実際に伝統産業の職人と一緒に、製品を企画・製造・販売まで一貫して行う松家さんの目には、今の伝統産業はどのように映っているのだろうか。

── 「伝統産業に興味はある、でも就職したくはない」進路を考えた時に、そう感じた学生時代。

今でこそ伝統産業の領域で事業を行っていますが、この事業を自分で行う前に、伝統産業で働いてみようと思ったことがありまして。酒蔵で働いてみようとか、工房の職人になってみようとか思ったんですけど、あまりにも給料が安かったり、都市部からのアクセスが良くなかったり、労働環境が整備されていないところが多くて断念しました。この事業、この領域に興味関心がある僕ですら断念するってことは、僕と同世代の方も同じように感じているのではないかと思います。

── 2000年生まれの若者がなぜ伝統産業の分野で起業したのか?

もともと日本の伝統産業にゆかりがあったとかではなくて、 中高生の頃から起業したいと思っていました。どういった事業をやっていくかを考えた時に、アプリ開発や新サービスを作ったりするIT分野は自分がやることではないなと。

僕は中学高校の6年間を岐阜県の瑞浪(みずなみ)市で過ごしたのですが、瑞浪市は器産業が有名なんです。そこを調べていくうちに地方産業だったり地域経済が直面している課題を知り、「僕がやるべきことはこれだ!」と閃いて、この分野をエンパワーしていくような、そういった事業をやろうと決めました。そういった経緯で、2021年に創業したのが株式会社Tashinam(創業時の社名は株式会社Omomuki)です。

── 株式会社Tashinamの開発コンセプトは「高品質製品を適正価格で取り扱う」こと、と語る松家さん。

弊社が目指すのは、日本の伝統産業における経済循環「人と物とお金」をしっかりと回すこと。市場調査を行った上で、市場における高価格帯の製品を開発するようにしています。それによってお取引の金額も大きなものになってくるので。職人さんもこれまでの技術を結集させた最高スペックの製品を作ることができますし、製品購入者は、普段の生活をより豊かにすることが出来る。そういったところが、日本の伝統技術の歯車を100年先まで持続可能な形で回していくために重要だと強く感じています。

日本人はお金を稼ぐことに対して消極的というか、良くないことだと捉えることも多い。でもそこから逃げずに、良いものは良い価格で販売する。それを「人と物」に投資して、さらに「お金」を循環させていく。これは産業を成り立たせる上でとても大事なことですし、この好循環を作り出すことが出来れば、若い人たちが「Appleで働きたい」と思うように「日本の伝統産業で働きたい」と思うようになるのでは、と期待しています。

── 日本の「作る力」を、正しく市場に投下できれば高価格帯製品も成立する。松家さんは実体験から自信を持っている。

昨年ローンチした『完全無欠包丁』では、開発を刃物職人さんに持ちかけるとびっくりされました(笑)一本30,000円台の包丁は高すぎて売れないよ、と。さらには、家庭用にしてはオーバースペックだとも。でも僕は「家庭用でも高品質の包丁を欲しい人」は一定数いると感じていました。これは僕が学生時代過ごしたインターンでの実体験からです。

僕は学生時代に「日本酒のWebメディア運営」や「日本酒のラグジュアリーブランドの製造・販売」を行う企業でインターンをしていました。自社で企画して、日本酒の原料や販売方法を考えるなど、作り手さんと詳細な部分までイメージをすり合わせる作業を繰り返し行うのですが、こちらのイメージが伝われば「こんなことまで技術的に可能なんだ」と感じることがある一方で、「ここまでやらないと理想の製品は誕生しないんだ」とも感じました。

「納得のいく製品を作る」ことに注力した結果、自然と高価格帯の日本酒になるわけですが、市場のニーズやお客様の動向次第では、全然高価格製品は成立しうる。実際に「納得いくまでこだわって作った日本酒」が何十億円もの売上規模にまで拡大していく瞬間に立ち会えた実体験っていうのは非常に大きいです。なので、包丁分野においても、「納得いくまでこだわって作った包丁」は家庭用でも高価格帯で成立しうるだろうとの考えで『完全無欠包丁』の開発を進めていきました。

── 日本の職人の「作る力」を再認識した一方で、ものづくりの課題も見えてきた。

こういった「もの」を作る環境だったり、力が強く備わっているんだってことを知っていく一方で、実際に作っているもの(現在販売されている商品)と、現代の我々が欲しいものってなかなか結びついていないように感じることも多くて。

日本酒事業を行っていた時から感じていたことなんですが、生産者側が訴求するポイントと、現代の若者が欲しいと感じるポイントには若干ズレがあるな、と。例えば20歳の頃の僕からすると、日本酒って香りや味わいを楽しめる高尚なものと認識していたのですが、実際にアルコール産業が訴求しているポイントは「酔えて楽しいよね」みたいなものでした。最近はノンアルブームとかも流行っているので、徐々に変わってきていると思うんですけど、 当時(2020年頃)だとそういった視点は少なかったように感じます。

── これからの「ものづくり」に必要なことは、人的な価値を最大化させていくために機械の力を活用すること。

昔ながらの「ものづくり」といえども、すべてを手作業で行う必要はないと思っています。正直、作ることにおいて、手を加えることを大切にするべきポイントと、ここは機械を使って省略しないと逆に良くないよね、みたいなところがあると思っていて。例えば温度管理とか会計処理とかは、どこまでいっても機械の方が優れていると思いますし。機械の方が確実に良い部分に関しては機械を取り入れて、それ以外の「作り」においては手作業を大切にする。人的な価値をより最大化させていくために機械を使うことが、これからの時代さらに求められると思っています。そうすることで、製造にもっと時間を使うことが出来る場合もあると思います。

── 株式会社Tashinamが日本の伝統産業を変える。

弊社は最終的にはHERMESのように、Tashinamという一つのブランドとして地域にいくつかの直営工房を持って、自社で製造の細かい部分まで行いたいと考えています。「作る」部分においては、まだまだ深く関われていない部分も多いので、そこは自社としてもっともっと責任を持って進めていきたいですね。

やっぱりHERMESの職人さんってめちゃくちゃかっこいい。僕自身、職人の仕事って憧れる対象だと思っている一方で、金銭面や労働環境がネックになって、人が遠ざかってしまうのは、とてももったいないなと。ものと技術はすごいのに、、、

解決方法の一つとして、自社で製品を企画して、製造して、販売することを通じてしっかりと利益を出して、人を雇用する。そういったものづくりをトータルでやっていかないと自分が死ぬ時ぐらいには、いくつもの「ものづくり財産」が消えてしまっているのではと、危機感を感じています。

僕は職人さんが作りたい最高スペックのものを作ってほしいし、お互いがのびのびと「ものづくり」を楽しみたい。弊社がご一緒させていただくことによって、ものづくりの楽しさやカッコ良さみたいなものを実現していきたいと思っていますし、職人の皆様が積み重ねてきた技術を存分に発揮していただいて、 日本発のラグジュアリーブランドというか、ものづくりの叡智を集めた、そういったブランドの集合体を一緒に作っていけると嬉しいですね。

最後までご覧いただきありがとうございます。

「日本に古くから伝わる技術や文化といった今あるものを、次の世代にしっかりと継承していきたい」と語ってくれた、松家さん。

株式会社Tashinamでは共同開発の相談はいつでも大歓迎!現在はライフスタイル分野が中心ですが、その他の分野でも積極的に展開をしていきたいとのこと。培ってきた技術を存分に発揮したい職人さん、新しい販路を検討している産地の方はぜひ一度お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

▶︎記事に対するお問い合わせはこちらから