置賜紬とは?

置賜紬(おきたまつむぎ)は、山形県南部の置賜地方で織られる伝統的な絹織物です。草木染による自然な色合いと、手織りによる絣文様の精緻な表現が特徴で、「米沢織」「白鷹織」「長井紬」の3系統に大別されます。

いずれも、経糸と緯糸の調和によって文様を織り出す高度な技術を有し、江戸時代からの織物文化を今に伝えるものです。中でも白鷹町で織られる「白鷹板締小絣」は、現在国内唯一の板締め絣として知られ、織物の芸術性を体現する存在です。

| 品目名 | 置賜紬(おきたまつむぎ) |

| 都道府県 | 山形県 |

| 分類 | 織物 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年2月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 19(44)名 |

| その他の山形県の伝統的工芸品 | 羽越しな布、山形鋳物、山形仏壇、天童将棋駒(全5品目) |

置賜紬の産地

山の恵みと雪国の知恵が育んだ、織の郷土文化

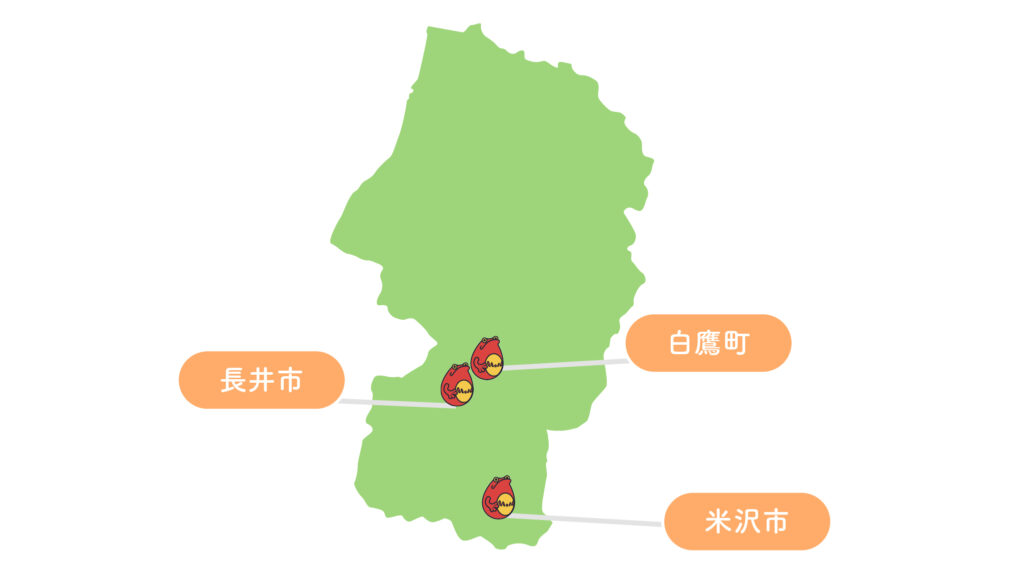

置賜紬の主な産地は、山形県南部の置賜地方に位置する米沢市・白鷹町・長井市です。この地域は、東に奥羽山脈、西に朝日連峰を望む自然豊かな盆地で、古くから稲作と養蚕が盛んな土地でした。

歴史的観点から見ると、上杉鷹山による産業振興策が大きな転機となりました。江戸中期、財政再建を図った鷹山は京都から織師を招き、住民に織物技術を学ばせました。こうして生まれた「米沢織」を皮切りに、各地に特色ある絣文化が広がります。

また、雪国ならではの農閑期に女性たちが家内工業として機を織る文化が定着していました。春から秋にかけては養蚕と染織、冬は織りに専念する生活リズムが、織物技術の伝承を可能にしてきました。さらに、地元の植物を用いた草木染の技術も生活の中で培われ、色彩文化を形作っています。

置賜紬の歴史

武家と庶民、両文化に育まれた手織物の系譜

置賜の地に受け継がれる織物文化の歩みは、藩政改革と庶民の暮らしの中で育まれてきました。

- 1601年:上杉景勝が会津から米沢へ転封。養蚕と織物が地域振興の一環として奨励される。

- 1750年代:藩主・上杉鷹山が殖産興業を推進。京都西陣から職人を招聘し、「米沢織」の礎を築く。

- 1788年:織物指導者として細井平洲が訪米。教育・技術指導を強化。

- 1800年代初頭:長井・白鷹でも独自の絣技法が広まり、生活着としての紬が地域に根付く。

- 明治初期:米沢織が袴地・男物羽織地として全国的に流通。輸出も開始される。

- 昭和30年代:白鷹町で一度廃れかけた板締小絣が再興される。国内唯一の技法として評価を受ける。

- 1976年:置賜紬が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。置賜地方の3産地が統合して「置賜紬」として登録。

- 2000年代以降:草木染やサステナブルな手仕事として再評価が進み、ファッション・アート分野でも注目される。

置賜紬の特徴

草木が染め、絣が描く、自然と調和する絹の表現

置賜紬の最大の魅力は、天然染料による優しい色合いと、手織りでしか表現できない繊細な文様にあります。藍や茜、刈安、ログウッドといった植物から染料を抽出し、繰り返し染め上げることで、深みのある色彩が生まれます。とくに藍の濃淡は、空や水のように移ろう青を表現し、見る者に静けさと奥行きを感じさせます。

絣文様は、経糸と緯糸にそれぞれ防染を施してから染める「先染め技法」によって再現されます。このため、織りの段階でわずかでも位置がずれると模様が崩れてしまうため、職人は糸一本単位で神経を研ぎ澄ませて作業にあたります。

なかでも「白鷹板締小絣」は、糸を木板に挟み、力加減を変えて染め分けることで幾何学的な模様を精密に浮かび上がらせる技法です。この板締めは日本国内で唯一白鷹町にのみ現存し、その緻密さと規則性は「織物界の細密画」とも評されています。

また、置賜紬には“洗えば洗うほど柔らかくなる”という特性があり、使い込むことで風合いが増していくのも魅力です。これは草木染めと手織りのなせる技であり、着る人とともに時を重ねる布ならではの味わいです。

置賜紬の材料と道具

糸と染料、道具が織りなす“絹の風景”

置賜紬の制作では、素材の質と染色・織りの技術がすべてを左右します。絹糸一本から絣一本まで、すべてが手作業で行われています。

置賜紬の主な材料類

- 生糸(絹糸):国産または中国産の上質な繭から取った糸。絣の密度に応じて太さを調整。

- 草木染料:藍、茜、ログウッド、刈安などの植物素材。自然な色合いと経年変化が魅力。

置賜紬の主な工具類

- 糸車・かせくり機:糸を巻き取り、撚りを調整する道具。

- 絣締め台・板締め具:糸を締めて模様を防染する道具。特に白鷹では板締技法が使われる。

- 地機・高機:手織りに用いる機織り台。職人の身体と一体化するように操作される。

- 染色道具:甕、鍋、蒸し器など染料ごとの加熱・浸染に必要な設備。

こうした道具と素材を駆使することで、置賜紬ならではの温もりある文様が生まれます。

置賜紬の製作工程

糸に色を授け、織で文様を描く伝統の手業

置賜紬の制作は、糸の選定から染色、織り、仕上げに至るまで、すべてが職人の手仕事で行われます。一反の織物が完成するまでには、精緻な段取りと繊細な感覚が求められるのです。

- 糸選びと整経

織物に合った絹糸を選び、縦糸と横糸を用意する。 - 絣括り

糸に文様を描くように防染を施す。白鷹では板締め技法が用いられる。 - 草木染め

植物染料で何度も染め上げ、自然な色を重ねていく。 - 糊付けと乾燥

染色後の糸に張りを持たせるため、天然糊を塗布して乾燥。 - 織り

地機または高機を使って手織り。経緯の位置を合わせて絣文様を浮かび上がらせる。 - 仕上げ

湯通し・洗い張り・仕立て前の検品を経て一反として完成。

完成した置賜紬は、静かな色合いと緻密な文様、そして絹の艶やかさを湛えた、日本の美意識を体現する布として、人々の暮らしに寄り添っています。

置賜紬は、自然と調和する美しい色彩、絣が描く繊細な文様、そして丁寧な手仕事が三位一体となった伝統織物です。使うほどに柔らかく育つ風合いは、まさに人と共に時を重ねる「暮らしの芸術」。今も変わらず、静かにその美を紡ぎ続けています。