江戸木目込人形とは?

江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)は、東京都と埼玉県(主にさいたま市・春日部市・越谷市)を中心に生産される木目込み技法による伝統的な日本人形です。18世紀に京都で生まれた技法が江戸へと伝わり、そこに江戸職人の感性と技術が加わることで、より洗練された人形文化へと昇華されました。布地を“極め込む”という日本独自の装飾技法を用いた構造美は、玩具という域を超え、装飾美術品や節句人形として今も多くの人に愛されています。

| 品目名 | 江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう) |

| 都道府県 | 埼玉県 |

| 分類 | 人形・こけし |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年2月6日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 15(29)名※埼玉県 9(12)名※東京都 |

| その他の埼玉県の伝統的工芸品 | 岩槻人形、春日部桐箪笥、秩父銘仙、行田足袋(全5品目) |

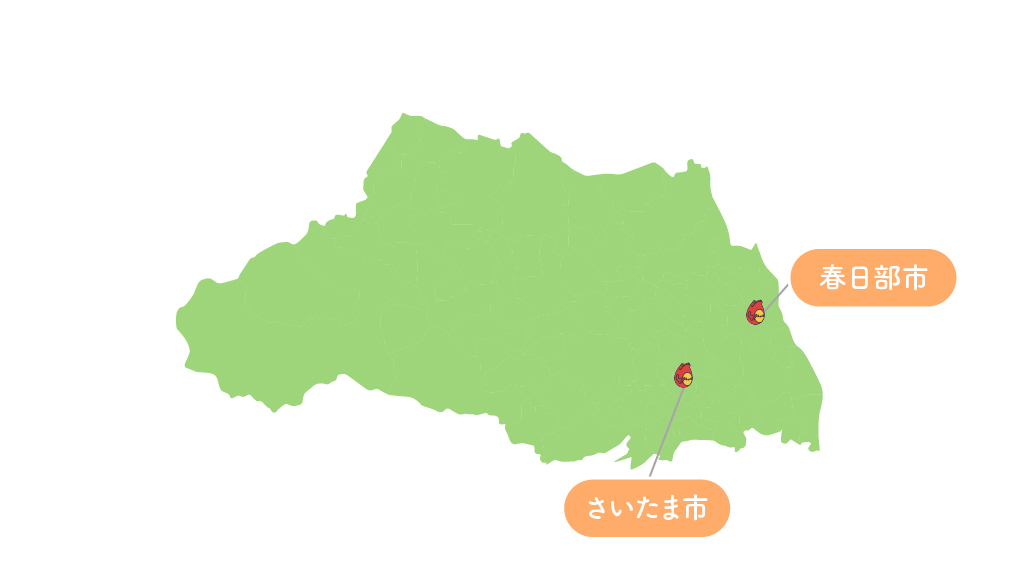

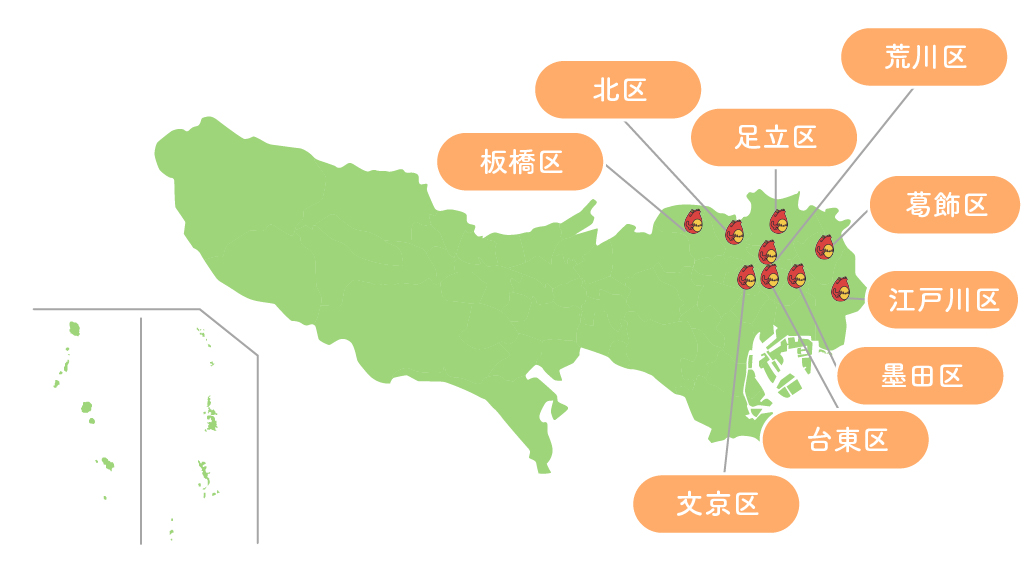

江戸木目込人形の産地

江戸と近郊で育まれた木目込み文化

江戸木目込人形の主な産地は、東京都およびその周辺地域である埼玉県南東部です。江戸時代、全国から職人が集まった江戸は、日本各地の工芸技術が融合・発展する拠点であり、京都から伝わった「加茂人形」の木目込み技法もこの地で独自の進化を遂げました。とりわけ桐工芸が盛んな埼玉県では、人形胴体の原料となる桐粉や桐塑(とうそ)の質が高く、衣装の装丁や分業体制の発達とあいまって、産地としての地位を確立していきます。

現在も多くの職人が埼玉県や東京都内で活躍しており、伝統的な手仕事による人形制作と、現代的な創作表現の両輪で、江戸木目込人形の魅力を世界へと発信し続けています。

江戸木目込人形の歴史

賀茂の祭礼人形から江戸の節句文化へ

江戸木目込人形のルーツは、18世紀の京都・上賀茂神社に仕えていた神官・高橋忠重が作ったとされる「賀茂人形」にさかのぼります。神職のあいまにヤナギの木片で人形の胴体を彫り、衣装の端切れを溝に“決め込んで”仕立てたことが木目込み技法の起源とされています。この技法は「極め込む」が語源とされ、やがて「木目込(きめこみ)」という表現が定着。人形師の手によって江戸へと伝わると、節句行事や町人文化と結びつき、装飾性の高い意匠が取り入れられて江戸独自の人形様式が確立しました。

- 18世紀前半(江戸中期):京都・賀茂神社の神官によって「賀茂人形」が誕生。木目込みの原型とされる。

- 18世紀後半〜19世紀初頭:京都の人形師が江戸へ移住し、木目込み技法が江戸職人の手で進化。

- 明治以降:小型で軽量な特徴を活かし、全国に流通。節句人形としての需要が定着。

- 1995年(平成7年):江戸木目込人形が経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:伝統技法を継承しながら、インテリアや贈答品としての新しい表現にも挑戦。

江戸木目込人形の特徴

装束のような布使いと、手のひらに宿る端正な造形

江戸木目込人形の最大の特徴は、桐塑製の胴体に施された「筋彫り(すじぼり)」に布を“極め込む”ことで、まるで実際の衣装を着ているようなリアリティを表現する点にあります。生地の端を彫刻刀で彫った細い溝に、目打ちや木目込みベラを使って丁寧に差し込むことで、ひだの美しさや立体感が際立ちます。

また、顔の造形や表情は一体ごとに異なり、面相描きや髪付けなどの最終工程もすべて手作業で行われるため、同じ型でも個体ごとの趣が感じられます。小ぶりで軽量なことも相まって、飾る場所を選ばず、ひな人形・節句飾りとしてだけでなく、現代のライフスタイルにも馴染みやすい点が評価されています。

江戸木目込人形の材料と道具

桐塑・胡粉・絹糸が生む上質な風合い

江戸木目込人形の主な材料類

- 桐塑(とうそ):桐粉と生麩糊(小麦粉)を混ぜて練り上げた粘土。乾燥後も型崩れせず、軽量で加工性に優れる。

- 胡粉:牡蠣の殻を焼成・粉末にし、膠(にかわ)と混ぜて塗布する白い下地材。滑らかで柔らかな肌の表現に最適。

- 絹糸・絹織物:衣装・髪の毛に使用され、光沢としなやかさが人形の気品を引き立てる。

江戸木目込人形の主な道具類

- 木工道具:のみ、小刀、鋸

- 装丁道具:目打ち、木目込みベラ、型紙、裁ち鋏、糊

- 仕上げ道具:面相筆、筆刷毛、型枠、ブラシ

これらの素材と道具を駆使し、数十の工程にわたり一体一体を丁寧に仕上げていきます。

江戸木目込人形の製作工程

筋彫りから面相描きまで、手業で紡ぐ精緻な技

- 原型づくり

人形のイメージをもとに、粘土で原型を造形。 - 型取り・かま詰め

原型から硫黄型をとり、桐塑を詰めて乾燥させ、胴体と頭部を成形。 - 胡粉塗り

乾燥した胴体と頭部に胡粉を何度も塗布し、滑らかな質感に整える。 - 筋彫り

衣装のデザインに沿って、布を差し込むための溝(筋)を彫る。 - 木目込み

溝に糊を入れ、型紙に合わせて裁断した布地をへらや目打ちで“極め込む”。 - 頭部の仕上げ

面相を描き、絹糸を使って髪を結い上げる。 - 組立て・仕上げ

胴体・頭部・持ち物を組み合わせ、髪や衣装の細部を整えて完成。

工程は約30〜50にも及び、すべてが手仕事で行われるため、一体ごとに温もりと品格が宿ります。江戸木目込人形は、日本の四季や節句、親の願いをかたちにした文化の結晶です。古典的な美しさと現代的な感性が融合したその姿は、飾る者の心を和ませ、代々受け継がれる工芸品としての価値を保ち続けています。今後も新しい表現とともに、多くの人々の暮らしに寄り添う存在であり続けることでしょう。