千葉工匠具とは?

千葉工匠具(ちばこうしょうぐ)は、千葉県内の鍛冶職人が一つひとつ手作業で製作する、農具や刃物などの手道具です。製品には、鎌・鍬・包丁・洋鋏などがあり、いずれも作業者の使い勝手を第一に考えた、実用性と美しさを兼ね備えた道具として評価されています。

かつて日本刀の鍛造に携わっていた職人たちは、明治時代の廃刀令を契機に、生活に根ざした農具や刃物づくりへと技術の活路を見出しました。戦(いくさ)の道具から、暮らしを支える道具へ、時代の変化とともに千葉工匠具として発展していきました。

| 品目名 | 千葉工匠具(ちばこうしょうぐ) |

| 都道府県 | 千葉県 |

| 分類 | 金工品 |

| 指定年月日 | 2017(平成29)年11月30日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(3)名 |

| その他の千葉県の伝統的工芸品 | 房州うちわ(全2品目) |

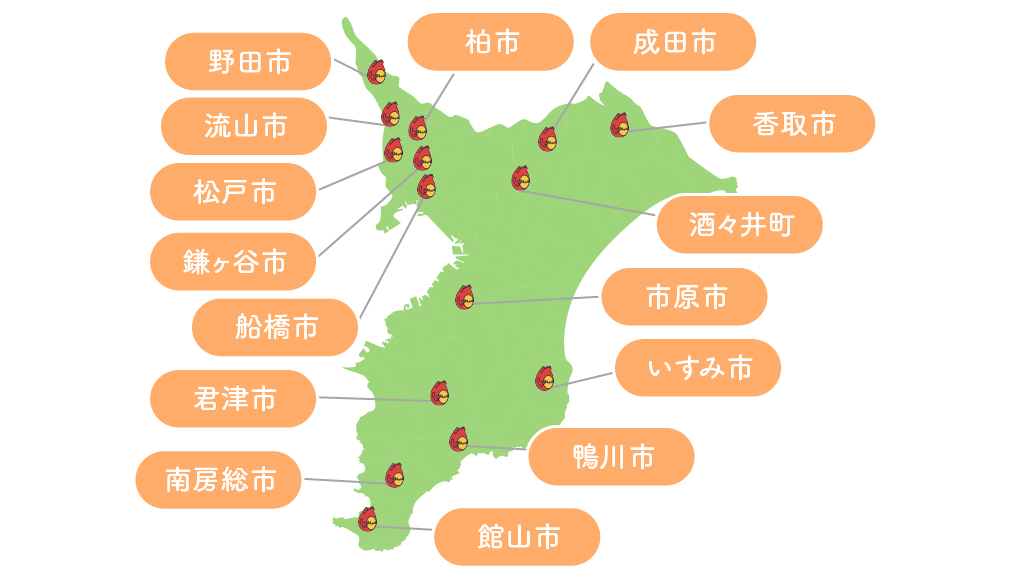

千葉工匠具の産地

歴史ある房総の鍛冶の地

千葉工匠具は、千葉県全域を産地としていますが、特に利根川流域や房総半島では古くから鍛冶技術が発達してきました。古墳時代(3世紀後半〜7世紀)には、房総半島において砂鉄を用いた製鉄や鍛冶が行われていた記録があり、すでにこの地には金属加工の文化が根付いていました。こうした素地が、のちの時代に道具製造の技術として発展していきます。

江戸時代には利根川東遷事業や印旛沼の干拓といった大規模な土木工事の需要により、道具をつくる職人が増加。刀鍛冶の技術も民間用の道具に転用され、地域全体が金工の地として発展していきました。

千葉工匠具の歴史

利根川改修とともに発展した道具の技

千葉工匠具の背景には、利根川の改修事業という大きな歴史があります。江戸時代初期、徳川家康が江戸に入府した後、洪水対策として1594年に「利根川東遷事業」を開始。これにより、利根川の流れが徐々に東に移され、最終的には千葉県の銚子から太平洋へと注ぐようになりました。

- 江戸時代:砂鉄の産地だった房総半島では、古くから鍛冶や製鉄が盛んであり、利根川の大規模工事により土木用の鍬や鎌、鍛造工具などを製造する職人が増加。

- 19世紀後半〜20世紀初頭(明治時代):酪農や牧畜が盛んになり、牧草を刈る鎌や、洋鋏、包丁などが製造されるようになる。散髪を許可する「断髪令」(1871年)が発布され、理髪用の鋏づくりも始まる。

- 1876年〜(廃刀令以降):1876年に出された「廃刀令」により、刀を持つことを禁じられた武士階級出身の刀鍛冶が転業。工具・農具の製造へと転身し、鍛冶職人の技術が生活道具に活かされるようになる。

- 2017年(平成29年):千葉工匠具が経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。

現在では、農業や理美容など各分野のプロフェッショナルに向けた高品質な手道具として、国内外で評価を集めています。

千葉工匠具の特徴

使い手の声に応える職人の哲学

千葉工匠具の最大の特徴は、使用者の仕事に寄り添う「実用美」の思想にあります。機械による大量生産ではなく、すべての工程を一人の職人が手作業で仕上げていくため、道具には人の手の温かみと、使い手への細やかな配慮が宿っています。

鉄を知り尽くした職人が素材を見極め、一本一本の鋼を丁寧に鍛え上げることで、切れ味・耐久性・使い心地のバランスに優れた製品が生まれます。その結果、農作業・調理・理美容などの現場で信頼され、長く使い続けられる道具となっているのです。

千葉工匠具の材料と道具

鉄と火を操る伝統の鍛冶技術

千葉工匠具の製作には、選び抜かれた鉄鋼材と、長年鍛冶の現場で使い込まれた道具が欠かせません。

千葉工匠具の主な材料類

- 炭素鋼(鋼):鎌や鍬、鋏、包丁などの刃物の素材として使用。

- 木材:柄の部分に使用。用途や形状に応じて材質を選ぶ。

- 泥・油:焼き入れ工程に用いる冷却材・保護材。

千葉工匠具の主な道具類

- ハンマー・金床:金属を叩いて成形する基本工具。

- グラインダー:形を整える研削機。

- 炉:鋼を高温で加熱するための加熱装置。

- だがね・刻印具:切削やひずみとり、刻印打ちに使用。

- バフ盤:仕上げの艶出し・研磨に用いる回転盤。

こうした道具を使いこなす職人の技術と、素材への深い理解が、千葉工匠具の品質を支えています。

千葉工匠具の製作工程

一貫製作で仕上げる鍛冶の技

千葉工匠具は、すべての工程を一人の職人が手作業で仕上げる「一貫鍛造」が特徴です。素材選びから成形、熱処理、研ぎ、仕上げまで、一つひとつの道具に職人の技と哲学が込められています。その工程には、鉄と真摯に向き合う鍛冶の伝統が脈打っています。

- けがき・型切り

鋼に型紙をあて、油性ペンで形を描き、たがねで大まかに切り出します。 - 型すり

切り出した鋼をグラインダーで削り、設計通りの形に整えます。 - 刻印打ち

ハンマーで製作者の銘を打ち込み、道具としての誇りを刻みます。 - 焼き入れ・焼き戻し

鋼に泥を塗り、炉で約850°Cまで加熱した後、油に浸して急冷。さらに適切な温度で再加熱して硬度を調整します。 - ひずみとり

熱処理で生じた歪みやねじれを、だがねで叩いて真っ直ぐに矯正します。 - 柄つけ・とぎ

木製の柄を取り付け、砥石を替えながら荒研ぎから仕上げ研ぎまで行います。 - 艶出しと完成

バフ盤で磨き、手触りや美観を整えて完成。

千葉工匠具は、単なる金属製の道具ではなく、使い手の手にしっくりと馴染み、長く寄り添う存在です。使うほどに愛着が増し、日々の仕事のなかで確かな信頼を築く。それが、千葉の鍛冶職人が受け継いできたものづくりの真価なのです。